宅建の試験日【2026年度】申し込みから試験内容まで解説

更新日:2026年1月16日

宅建試験の受験を考えている方は、試験はいつ実施されるの?どうやって申し込むの?どんな試験科目が出題されるの?など気になっているのではないでしょうか。

そこで、宅建試験の試験日や申し込み方法・試験内容などを解説しますので、これから宅建試験を受験される方は、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

宅建の試験日【2026年度】

まずは、宅建試験の試験日から解説していきます。

年1回・10月の第3日曜日

宅建試験は、年に1回だけ、10月の第3日曜日に実施されます。試験時間は、午後1時から3時までの2時間です。

チャンスは年に1度しかありませんので、十分な準備をして試験に臨む必要がありますね。

詳細は、試験実施団体「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」のホームページをご確認ください。

2026年度は10月18日(日) ※予想

宅建試験が例年どおり10月の第3日曜日に実施されると仮定すると、2026年度の宅建試験日は、令和8年10月18日(日)と予想されます。

- 【試験日(予想)】令和8年10月18日(日) 13:00~15:00

申し込み日程【2025年度】

※ 下記は2025年度の試験日程です。2026年度の日程が公表され次第、更新します。

2025年度(令和7年度)の宅建試験の公示から申し込み、試験日、合格発表までの試験日程は、下記のとおりです。

| 試験の公示 | 令和7年6月6日(金) |

|---|---|

| 願書の配布期間 | 令和7年7月1日(火)~7月15日(火) ⇒宅建試験(一般財団法人 不動産適正取引推進機構) |

| 申し込み期間 | <インターネット申し込み> 令和7年7月1日(火)9:30~7月31日(木)23:59 |

| <郵送申し込み> 令和7年7月1日(火)~7月15日(火) ※消印有効 |

|

| 試験会場の確認 | 8月下旬に郵送していた「試験会場通知」は、令和6年度から廃止 ⇒受験票が届くより先に試験会場を確認したい場合は、8月下旬以降に、ネット申込者はWEBサイト「宅建試験マイページ」で、郵送申込者は専用ダイヤルで確認が可能 |

| 受験票発送日 | 令和7年10月1日(水)に、試験会場を記載した受験票を発送 |

| 試験日 | 令和7年10月19日(日) |

| 試験時間 | 13時~15時(2時間) ※ただし、登録講習修了者(5問免除者)は、13時10分~15時(1時間50分) |

| 合格発表日 | 令和7年11月26日(水) ※例年、9時30分に発表 |

| 受験資格 | 年齢、性別、学歴等を問わず誰でも受験可能 |

| 受験料 | 8,200円 ※令和3年度までは7,000円でしたが、令和4年度以降、8,200円に改定されています。 |

以下では、宅建試験に合格するまでのスケジュールについて、詳しく解説します。

- 試験の公示

- 試験の申し込み

- 試験会場の確認

- 受験票の発送

- 試験当日

- 合格発表

1.試験の公示

宅建試験の日程などは、例年6月上旬に公示されます。それより早い時期(例年4月上旬頃)に、予定として概要情報が発表され、6月の公示により確定することになります。

2025年度は6月6日(金)に公示されました。試験日や申込期間のほか、試験会場や願書の配布場所など、試験についての詳細情報が発表されます。

宅建試験は、全国の各都道府県ごとに実施され、原則として、申込時点で居住している(住民票を置いている)都道府県での受験となります。

都道府県内に複数の会場が設けられている場合は、インターネットで申し込む際に、申込時点で空きのある会場を先着順で(郵送申込の場合は、受験したい会場を第3希望まで)選択することができます。

2.試験の申し込み

宅建試験の申し込みは、例年7月上旬から開始されます。

2025年度は、7月1日(火)が申し込みの開始日です。

宅建試験の申し込み方法は、「インターネット」又は「郵送」のいずれかが選べます。

インターネットから申し込む方が圧倒的に簡単ですので、インターネット申込みをおすすめします。

インターネットの申込方法と必要書類

- (一財)不動産適正取引推進機構のホームページの申込画面から「マイページ」を作成

- 「マイページ」にログインし、顔写真データ(JPG又はPNG形式 ※iPhoneはHEIF形式も可)をアップロードし、住所・会場など必要事項を入力して申し込み

- クレジットカード決済、コンビニ決済又はペイジー決済で受験手数料(8,200円)の支払い

郵送の申込方法と必要書類

- 「試験案内・申込書」を宅建業協会、主要書店等で入手

- 「顔写真(パスポートサイズ 縦4.5cm×横3.5cm)」を用意し、「受験申込書」に必要事項を記入

- 「受験手数料(8,200円)」を所定の用紙により郵便局又は銀行で払込み

- 「顔写真」と「受験手数料を払い込んだ証明書」を貼った「受験申込書」を、申込期間内に「簡易書留郵便」で郵送

※登録講習修了者は登録講習修了者証明書(原本)を添付

なお、具体的な受験願書の取寄せやインターネットの申込みについては、宅建試験(不動産適正取引推進機構)をご確認ください。

3.試験会場の確認

令和5年度までは、8月下旬に「試験会場通知」が郵送されていましたが、この通知は令和6年度から廃止されました。

このため、受験票が届く前に試験会場を確認したい場合は、8月下旬以降に、ネット申込者はWEBサイト「宅建試験マイページ」で、郵送申込者は専用ダイヤルで確認することができます。

試験会場の詳細や持ち物については、下記の関連記事で解説していますので、そちらをご参照ください。

4.受験票の発送

宅建試験に申し込むと、10月上旬に受験票が郵送されます。受験票には自分の受験番号や試験会場などが記載されています。

2025年度は10月1日(水)に発送される予定です。

5.試験当日

毎年10月の第3日曜日に試験がありますので、宅建試験を受験予定の方は、必ず予定を空けておきましょう。

2025年度の試験日は、10月19日(日)です。試験時間は、午後1時から午後3時までの2時間となっていますので、昼食は済ませて遅刻しないように余裕をもって計画を立てましょう。

なお、試験開始前に注意事項の説明がありますので、12時30分までに席に着席しておかないといけません。

6.合格発表

令和7年度の宅建試験の合格発表は、令和7年11月26日(水)です。

発表日当日の午前9時30分に、不動産適正取引推進機構のホームページに掲載されます。

また、合格者に対しては、合格証書等が簡易書留郵便で郵送されます。(※不合格者には結果通知は行われません。)

- 宅建試験当日に実施される解答速報はこちら⇒宅建試験の解答速報まとめ

※解答速報で自己採点すれば、合格発表まで待たなくても、ある程度の結果が判断できます。

宅建の試験内容

次は、宅建試験はどんな試験内容なのか、その試験科目、出題形式・出題数、合格点について、順に解説します。

宅建試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置き、その試験内容は、おおむね次のとおりと公表されています。

- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。

- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

試験科目は大きく分けて4科目

宅建試験の試験科目は、上記の試験内容を大きく4つに分けて、①宅建業法 ②権利関係 ③法令上の制限 ④税・その他の4科目に分類されます。

| 試験科目 | 出題内容 |

|---|---|

| 宅建業法 |

宅建業法(宅地建物取引業法)は、宅地や建物の取引に関するルールを定めた法律です。 重要事項説明や37条書面(契約書)など、宅建士になってからの実務において直接的に必要となる知識が問われます。 出題範囲が狭いわりに出題数が最も多いため(全50問中20問)、最重要科目として得点源にすべき科目です。 |

| 権利関係 |

権利関係は、民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法から出題されますが、14問のうち10問が民法からの出題です。 民法は、他の法律系・不動産系の資格試験でも必ずといっていいほど試験科目に含まれる重要な法律です。 私たちの日常にかかわる法律ですのでイメージしやすいですが、出題範囲が広く、苦手とする受験生が多い試験科目です。 条文知識だけでなく様々な判例知識も含めて理解する必要があるなど、非常に奥が深いため、民法で挫折してしまう人はかなり多いと考えられます。 このため、しっかりと時間をかけて学習する必要がありますが、得意科目にできてしまえば最強です。 ただし、そう簡単にはいかないと思いますので、深入りせず、いかに効率的に最低限の得点を稼げるかがポイントとなります。 |

| 法令上の制限 |

法令上の制限は、土地や建物に関する権利を制限する法令からの出題です。 都市計画法や建築基準法、国土利用計画法、農地法など様々な法令から出題されます。 民法などの権利関係とは違って、日常生活ではあまり触れることのない法律を扱いますので、実務で経験していない人にとってはイメージがつきにくく、とっつきにくい科目といえます。 ただし、出題範囲を絞り込みやすく、暗記ものが多い科目ですので、ポイントを絞って暗記事項をしっかりと暗記するようにしましょう。 |

| 税・その他 |

税・その他では、税法や地価公示法、不動産鑑定評価基準、統計、土地・建物など、幅広い知識が問われます。 出題範囲が広く、難易度の差が大きいため、誰でも正解できるような基本的な問題を落とさず正解できるように、ポイントを絞って学習することが重要です。 |

出題形式は四肢択一式で50問の出題

宅建試験は、四肢択一式で50問(マークシート方式)が出題される筆記試験です。

ただし、登録講習修了者は試験の一部が免除され、45問のみの出題となります。

全ての出題がマークシート方式となっており記述式問題はありませんので、比較的試験対策をしやすい出題方式といえますね。

試験科目ごとの出題数は、次の表のとおりです。

| 試験科目 | 出題数 |

|---|---|

| 宅建業法 | 20問 |

| 権利関係 | 14問 |

| 法令上の制限 | 8問 |

| 税・その他 | 8問 |

| 合計 | 50問 |

なお、試験問題については、試験実施機関である「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」の公式サイトにて、過去3年分の試験問題と解答番号がPDFでダウンロードできるようになっています。(解説は付いていません) ⇒ 宅建試験の試験問題(過去3年分)

一部免除(登録講習修了者)について

宅地建物取引業に従事し、「従業者証明書」を持っている方は、登録講習機関が実施する「登録講習」を受け、登録講習修了試験に合格して登録講習修了者証明書の交付を受けた場合は、修了試験に合格した日から3年以内に実施される宅建試験において、一部免除(5問免除)を受けることができます。

この場合、試験時間は10分短縮されます。

登録講習というのは、2ヶ月程度の通信教育とスクーリング(2日間で計10時間の講義+修了試験)を受講する内容になっており、LEC・TAC・大原などの登録講習機関で受講することができます。(登録講習機関一覧(国交省ホームページ))※受講料として、1~2万円程度の費用がかかります。

免除される5問は、試験科目の「その他」の部分で、問46~問50で出題される5問です。

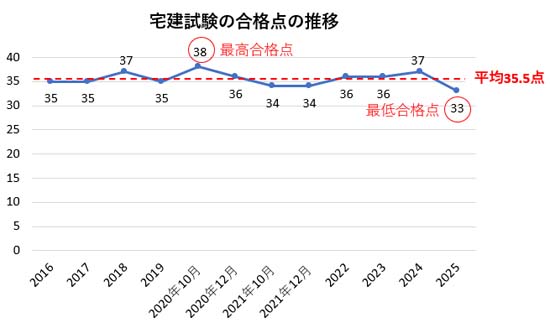

合格点・合格ラインは7割程度

また、合格点(過去5年間)は、50点満点中34点~38点で、おおむね7割程度が合格ラインになっています。

| 年度 | 合格点 | |

|---|---|---|

| 令和3年 (2021年) |

10月試験 | 34点 |

| 12月試験 | 34点 | |

| 令和4年 (2022年) |

36点 | |

| 令和5年 (2023年) |

36点 | |

| 令和6年 (2024年) |

37点 | |

| 令和7年 (2025年) |

33点 | |

合格点(合格ライン)の詳細については、下記の関連記事をご参照ください。

科目ごとの目標点

では、宅建試験の各科目の目標点を掲げると、下表のようになります。

| 試験科目 | 出題数 | 目標点 |

|---|---|---|

| 宅建業法 | 20問 | 18点(90%) |

| 権利関係 | 14問 | 10点(71%) |

| 法令上の制限 | 8問 | 5点(62%) |

| 税・その他 | 8問 | 5点(62%) |

| 合計 | 50問 | 38点(76%) |

最も出題数が多く、得点源とすべき宅建業法については、満点を狙うつもりで点数を取りに行く必要がありますので、9割の18点が目標です。

次に出題数の多い権利関係については、高得点を目指すのは困難な科目ですが、出題数が多いため、7割程度の10点は欲しいところです。

法令上の制限と税・その他については、出題数は少ないですので、効率的に学習を済ませ、6割程度の5点ずつぐらいを確実に得点しておきたいですね。

宅建試験の合格点は、直近5年間では、低い年は34点ですが、最も高い年は38点ですので、合計得点は38点を目標に設定しておく必要がありますね。

合格率は15%程度・受験者数は20万人超

宅建試験の受験者数は、20万人を超えており、さらに、ここにきて益々増加を続けるというマンモス資格です。

人気の高い行政書士や社労士でも4万人の受験者数ですから、宅建はその5倍もの受験者数になりますので、とんでもない人気資格ですね。

また、宅建試験の合格率は、おおむね15%程度で推移しています。

合格率15%というと難関資格に感じますが、法律系の国家資格としては、難しすぎず、易しすぎず、標準的な難易度の試験といえますね。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |

|---|---|---|---|---|

| 平成28年 (2016年) |

198,463 | 30,589 | 15.4% | 35点 |

| 平成29年 (2017年) |

209,354 | 32,644 | 15.6% | 35点 |

| 平成30年 (2018年) |

213,993 | 33,360 | 15.6% | 37点 |

| 令和元年 (2019年) |

220,797 | 37,481 | 17.0% | 35点 |

| 令和2年 (2020年) |

(10月)168,989 | 29,728 | 17.6% | 38点 |

| (12月)35,258 | 4,609 | 13.1% | 36点 | |

| (合計)204,247 | 34,337 | 16.8% | - | |

| 令和3年 (2021年) |

(10月)209,749 | 37,579 | 17.9% | 34点 |

| (12月)24,965 | 3,892 | 15.6% | 34点 | |

| (合計)234,714 | 41,471 | 17.7% | - | |

| 令和4年 (2022年) |

226,048 | 38,525 | 17.0% | 36点 |

| 令和5年 (2023年) |

233,276 | 40,025 | 17.2% | 36点 |

| 令和6年 (2024年) |

241,436 | 44,992 | 18.6% | 37点 |

| 令和7年 (2025年) |

245,462 | 45,821 | 18.7% | 33点 |

直近の2025年度試験で見ると、受験者数 245,462人のうち45,821人が合格しており、合格率は18.7%となっています。

合格者が45,821人と聞くと、かなり多くの人が合格するんだなぁと感じるかもしれません。しかし、245,462人が受験しているわけですから、199,641人が落ちていることになります。

そう考えれば、受験者のほとんどが落ちる難関試験だというのが実感できますね。

なお、宅建試験の難易度・合格率の詳細については、下記の関連記事をご参照ください。

宅建試験は独学でも合格できる?

では、宅建試験は、独学でも合格できるのでしょうか。

私自身は、独学で宅建試験に合格することができました。今の時代、ネットで検索すればすぐにわかりますが、独学で合格している方は数多くいらっしゃいます。

独学初心者におすすめの勉強法・テキスト

宅建試験は、独学であっても、テキスト1冊をしっかりと読み込み、問題集(過去問)を複数回繰り返すだけで、十分に合格可能な資格です。

独学の勉強法のポイントは、以下のとおりです。

- テキストを通読して全体像を把握する

- 過去問を解きながらテキストを覚える(最低3周)

- 模試を受験する(又は予想問題集を解く)

- 総復習する

宅建試験に独学で合格するための勉強法や独学におすすめのテキストについては、下記の関連記事で詳しく紹介していますので、そちらをご参照ください。

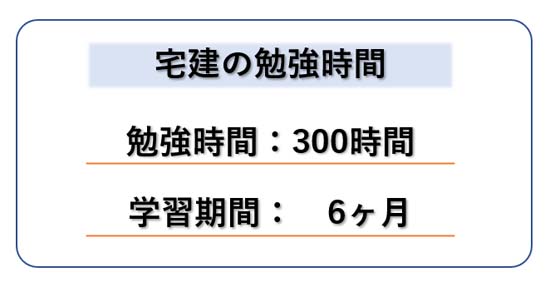

勉強時間・スケジュール

また、初心者が宅建試験に合格するために必要な勉強時間は、一般的に300時間といわれています。

この300時間という勉強時間を達成するために何ヶ月かかるのか逆算すると、以下のようになります。

| 1日の勉強時間 | 勉強期間・スケジュール |

|---|---|

| 3時間 | 3ヶ月強 |

| 2時間 | 5ヶ月 |

| 1時間 | 10ヶ月 |

ですので、1日に2時間ぐらい勉強するとすれば、試験日(10月の第3日曜日)の半年前ぐらい(4月頃)から勉強を始めるのがおすすめですね。

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、短期合格を目指したい方には、通信講座もおすすめです。

下記の記事では、宅建のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式でご紹介しています。初心者向け講座をはじめ、費用の安さや合格率の高さ、サポートの充実度など項目別のおすすめもご紹介していますので、参考にしてください。

- 独学が不安な方はこちら⇒宅建通信講座おすすめランキング

5万円前後で受講できる講座5社あり! 最安値は19,800円!

宅建試験の実施団体・公式サイト

宅建試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業に関して必要な知識について、毎年少なくとも一回行うこととされている試験です。(宅地建物取引業法第16条・同法施行規則第10条)

この宅建試験は、宅地建物取引業法に基づき実施される試験ですので、まさしく”国家試験”ですね。

ただし、国や県が直接実施しているわけではなく、昭和63年度から、指定試験機関として国土交通大臣の指定を受けた「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」が、都道府県知事の委任を受けて実施しています。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

〒 105-0001

東京都港区虎ノ門3丁目8番21号第33森ビル3階

試験部 TEL 03(3435)8181

一般財団法人 不動産適正取引推進機構(公式サイト)