行政書士の六法・判例集おすすめ7選【2026年】比較ランキング

更新日:2026年1月24日

行政書士試験に六法は必要?どんな六法を使えばいい?など気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで、行政書士・社労士・司法書士合格者の管理人が、行政書士のおすすめ六法をランキング形式で紹介します!

さらに、判例付き六法や判例集、六法アプリの紹介や、六法の必要性、選び方・使い方まで解説しますので、ぜひ参考にしてください。

※ テキストはこちら⇒ 行政書士のおすすめテキスト・参考書

※ 問題集はこちら⇒ 行政書士のおすすめ問題集・過去問

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

行政書士の六法の選び方

まず、行政書士試験の勉強では、どんな六法を選べばいいのでしょうか。

一般的な六法としては、デイリー六法(三省堂)やポケット六法(有斐閣)、判例六法(有斐閣)などのコンパクトな六法があります。

さらにいえば、模範六法(三省堂)や判例六法Professional(有斐閣)といった、いわゆる六法全書をイメージするような大きいサイズの六法もあります。

また、特に行政書士試験用に編集された六法も出版されています。

この行政書士試験用の六法の中でも、「判例付き」と「判例なし」に分かれます。

その他、行政書士のテキストに別冊付録として付属する六法もありますね。

| 六法の種類 | 六法の具体例 | |

|---|---|---|

| 一般的な六法 | コンパクトサイズ |

|

| 大きいサイズ |

|

|

| 行政書士試験用の六法 | 判例なし |

|

| 判例付き |

|

|

| テキスト付属の六法 |

うかる!行政書士 総合テキスト(伊藤塾)、行政書士 合格のトリセツ 基本テキスト(LEC)、合格革命 行政書士 基本テキスト(早稲田経営出版)など |

|

このように、六法には様々な選択肢がありますので、行政書士試験の六法としてどれを選べばいいのか、以下で解説します。

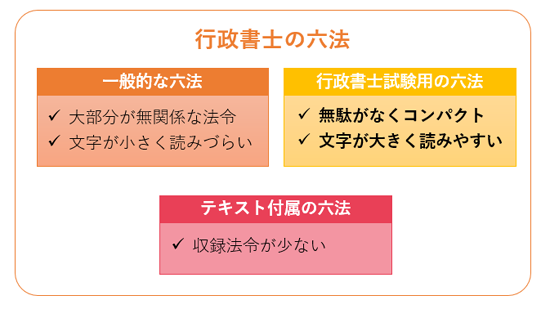

- 一般的な六法(デイリー六法など)は無駄が多いのがデメリット

- 行政書士試験用の六法がコンパクトでおすすめ

- 判例付き・判例なしは目的に応じて選ぶ

- テキスト付属の六法は収録法令が少ないのがデメリット

一般的な六法(デイリー六法など)は無駄が多いのがデメリット

デイリー六法(三省堂)やポケット六法(有斐閣)などの六法は、一般的な六法としてはコンパクトですが、収録されている法令は、行政書士試験に関係のない法令がほとんどで、無駄が多いのがデメリットです。大きいサイズの六法なら、なおさらです。

行政書士試験用の六法では、収録法令数は30件前後ですが、デイリー六法やポケット六法は、200件以上の法令が収録されています。つまり大部分は無関係で使わない法令ということです。

これって無駄が多すぎますよね??しかも、文字が小さくて、読みづらいです。

行政書士試験用の六法がコンパクトでおすすめ

行政書士試験用に編集された六法は、まさに行政書士試験のための六法なので、無駄な法令を含まずコンパクトです。しかも、文字が大きくて読みやすいです。

このため、行政書士試験の勉強には、行政書士試験用の六法が使いやすくておすすめですね。

判例付き・判例なしは目的に応じて選ぶ

行政書士試験用の六法には、条文だけでなく判例も収録された「判例付き」のタイプと、条文だけが収録された「判例なし」の2種類があります。

「判例付き」の六法は、判例を調べたい場合に便利ですが、条文を引く際に手間取ることや、分厚くて持ち運びに不便というデメリットがあります。

逆に、「判例なし」は、もちろん判例は調べられませんが、条文がスピーディーに引けますし、コンパクトで持ち運びに便利というメリットがあります。

私自身も、行政書士の受験勉強では、条文だけが掲載された六法をメインに使用しましたので、最低限、「判例なし」の六法があれば、試験対策としては足りると思います。(一応、判例ありの六法も持っていましたが、ほとんど使いませんでした。)

なお、判例も確認しないと気が済まない方は、判例ありのものを選んでください。

※ そもそもデイリー六法やポケット六法には判例の収録はありません。

テキスト付属の六法は収録法令が少ないのがデメリット

最近は、テキストの別冊付録として判例なしのコンパクトな六法が付属するようになってきました。

例えば、伊藤塾の「うかる!行政書士 総合テキスト」やLECの「行政書士 合格のトリセツ 基本テキスト」、早稲田経営出版の「合格革命 行政書士 基本テキスト」など、メジャーなテキストには全て六法が付属しています。

とはいえ、これらテキスト付属の六法は、収録法令が少ないというデメリットがありますので、その点には注意が必要です。

| 一般的な六法 |

|

|---|---|

| 行政書士試験用の六法 |

|

| テキスト付属の六法 |

|

行政書士試験におすすめの六法

それでは、行政書士試験におすすめの六法について、まずは条文だけに特化した「判例なし」の六法から紹介していきます。

おすすめ六法3冊の特徴を一覧表で整理すると、下表のようになります。

※ メリットを黄色マーカー、デメリットを赤字で表示

※ スマホでは左右にスクロールできます。

| 項目 | ケータイ六法 (三省堂) |

行政書士試験六法 (伊藤塾) |

行政書士試験合格六法 (LEC) |

|---|---|---|---|

| 収録法令 | 必要な法令を網羅 ※省略条文が多い(主要法令は全文収録) |

必要な法令を網羅 | 必要な法令を網羅 |

| レイアウト | 横書き二段組 | 横書き二段組 | 横書き二段組 |

| サイズ | B6判(小さい) | A5判 | B5判(大きい) |

| 刷色 | 2色刷り(青系) | 白黒 | 白黒 |

| 工夫 | 「カッコ書き」の工夫あり | なし | なし |

| 余白に条番号 | なし | なし | なし |

| 余白 | 少なめ | 少なめ | 余白に余裕あり |

| 分冊 | なし | 自由に分冊可※リングファイル必要 | 4分冊で販売 |

| データ | なし | PDFデータ配布 | なし |

| 講義 | なし | 30分の講義あり | なし |

| 料金 | 1,760円 | 2,000円 | 7,700円 (4冊合計) |

以下では、これらの行政書士試験用の六法を、おすすめ順にランキング形式で紹介していきます。

- No.1:ケータイ行政書士 ミニマム六法(三省堂)

- No.2:行政書士試験六法(伊藤塾)

- No.3:行政書士試験 合格六法(LEC)

- (参考)デイリー六法(三省堂)

- (参考)行政書士テキスト付属の六法

- (刊行終了)行政書士合格六法(三省堂) ※2025年版をもって刊行終了

No.1:ケータイ行政書士 ミニマム六法(三省堂)

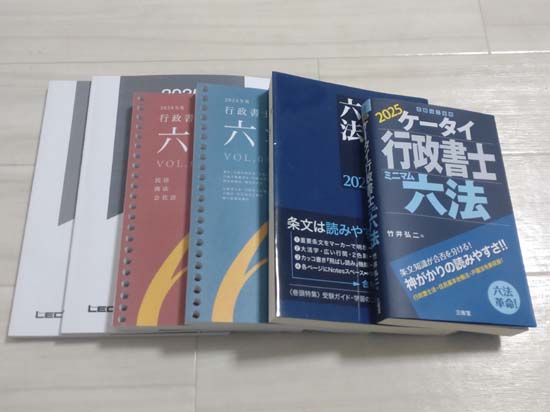

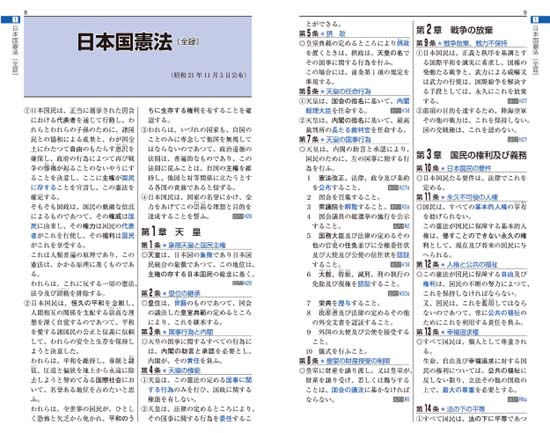

行政書士試験の六法として一番のおすすめは、三省堂の「ケータイ行政書士 ミニマム六法」です。

この六法は、判例の収録はなく、条文のみが掲載されたコンパクトな六法になっています。

「判例収録あり」の六法はいずれもA5サイズで厚みが4cm程度ありますが、こちらのケータイ六法は、B6サイズ(よりも若干小さい)で厚みも2cm程度しかありません。

そして、行政書士試験で必要な法令が網羅されています。

ただし、コンパクトさを実現するために、主要法令以外は収録条文がミニマムにセレクトされています。つまり、収録法令に含まれていても、重要条文以外は大胆にカットされているということです。

※ 2025年版までは主要法令も一部カットされていましたが、2026年版から主要法令は全文収録になりました。⇒主要法令:憲法・民法・行手法・行審法・行訴法・国賠法・代執法の7法令

出典:Amazon

印刷は2色刷り(黒・青)で、各条の見出しと、条文内の重要なキーワードが青く着色されていますので、読みやすいですね。

また、もうひとつ特徴的なのが、条文の「カッコ書き」をすべてカットして、欄外(各ページの最下部)に注釈として記載している点です。こうすることで、読みにくい条文もスムーズに読むことができますね。

さらに、過去の行政書士試験での出題履歴も、出題年度を明記することで把握できるようになっています。

レイアウトも、横書き2段組みが採用されています。

個人的に、横書きの六法は2段組みが圧倒的に読みやすいと感じますので、この六法は使いやすいと思います。

コンパクトな六法としては、かなり完成度の高い六法だと思います。さすが「三省堂」ですね!

ただ1点、ページの端の「第〇条」のインデックスがないという点だけは、残念でなりませんが。。

ですが、条文だけ引けるようなコンパクトな六法が必要な場合は、この「ケータイ行政書士 ミニマム六法」を一番におすすめします。

- 条文のみが掲載されたB6サイズのコンパクトな六法(判例なし)

- 行政書士試験に必要な法令を網羅(ただし、主要法令以外は重要条文以外を大胆にカット)

- 「2色刷り」&「横書き2段組み」&「カッコ書きを欄外に記載」で読みやすい

- 条文だけ引けるコンパクトな六法として、一番のおすすめ

|

ケータイ行政書士 ミニマム六法 2026

|

| 著者 | 竹井 弘二 (編集) |

|---|---|

| 出版社 | 三省堂 |

| 発売日 | 2025/10/22 |

| ページ数 | 400ページ |

| サイズ | B6判の変形(一般的なテキストより小さい) |

| 電子書籍 | Kindle・楽天Koboあり |

| 価格 | 1,760円 |

No.2:行政書士試験六法(伊藤塾)

次におすすめの六法は、2024年版から、法律資格の専門校「伊藤塾」が新たに出版した「行政書士試験六法」です。

上記No.1のケータイ六法と同様、「横書き2段組み」が採用されていて読みやすいですね。

そして、この六法の最大の特徴が、下記の写真のように、22穴バインダーに対応した製本になっている点です。(22穴バインダーは各自で用意する必要あり)

このため、必要な法令だけを切り離して持ち運ぶことができます。

また、PDFデータも提供されるので、スマホで参照することが可能ですし、法改正後の差替データも無料で提供してもらえます。

さらに、伊藤塾の人気講師 平林先生による学習のポイントや六法の使い方を収録した特別講義(30分)も提供されます。

ただし、このようなメリットや特典がある一方で、六法の中身そのものは平凡です。

上記のケータイ六法とは異なり、印刷は白黒印刷で、カッコ書きを読みやすくする工夫もありません。至って普通に、法令が掲載されているだけの六法です。

「切り離し可能な製本」「PDFデータあり」の2点が特徴ですが、持ち運びの面でいえば、ケータイ六法のコンパクトさがあれば十分ですし、PDFデータありの点では、下記で紹介する無料の六法アプリがあれば十分ですので、、、

ということで、おすすめ順位は2番手とさせていただきました。

とはいえ、ケータイ六法は、条文がカットされている点が弱点です。

このため、伊藤塾の六法は、条文がフルに掲載されていて、持ち運びにも便利な六法を求める方におすすめです。

- 条文のみが掲載されたコンパクトな六法(判例なし) ※A5判のためケータイよりは大きい

- 行政書士試験に必要な法令を網羅 ※ケータイのような条文カットなし

- 「横書き2段組」で読みやすいが、白黒印刷で、「カッコ書き」の工夫なし

- 「切り離し可能な製本」「PDFデータあり」「講義あり」が特徴

|

行政書士試験六法(2026年合格目標) <伊藤塾直販> |

| 著者 | 伊藤塾 |

|---|---|

| 出版社 | 伊藤塾 |

| 発売日 | 2025/11/14 |

| ページ数 | (Vol.1)280ページ (Vol.2)420ページ |

| サイズ | A5判 |

| 価格 | 2,000円 |

No.3:行政書士試験 合格六法(LEC)

次に紹介するのは、LECの「行政書士試験 合格六法」です。

LECの六法は、私が行政書士試験に合格したときに実際に使っていた六法です。

ただし、私が使っていた当時は、A5判で1冊にまとまっていましたが、今はB5判(A5判より一回り大きい)で4冊に分けて販売されています。

4冊に分けて販売することで価格が物凄く高くなってしまったのが大きなネックですね。。

なんと、4冊合計で7,700円にもなります、、ちょっとあり得ないですよね。。いわゆる六法全書クラスの最大級の六法が買える値段ですから。

という意味で、おすすめランキングは最下位としています。

この六法の特徴としては、横書き2段組で読みやすいです。この点は、私が使っていた当時のお気に入りですが、上記のミニマム六法も、伊藤塾の六法も同じ横書き2段組ですよね。

4分冊になっているため持ち運びには便利ですが、B5判で、テキスト(A5判が一般的)より大きいのはちょっと不便な気がします。

とはいえ、B5判という大きいサイズにすることで、ページレイアウトに余裕があり、書き込みできる余白がある点はメリットかもしれません。

条文については、白黒印刷で、読みやすくする工夫も特にありませんので、この点は伊藤塾の六法と同じです。

ただし、伊藤塾のようなPDFデータの配布はありません。

ということで、LECの六法は、私が使っていた六法とはいえ、今となっては正直なところ、おすすめできる点はあまり見当たりません。。唯一、「余白」を求める方におすすめです。

- 条文のみが掲載されたコンパクトな六法(判例なし) ※B5判のため一般的なテキストより大きい

- 行政書士試験に必要な法令を網羅 ※ケータイのような条文カットなし

- 「横書き2段組」で読みやすいが、白黒印刷で、「カッコ書き」の工夫なし

- 4分冊で持ち運びには便利だが、4冊合計で7,700円という高価格

- 書き込みできる余白がある点はメリット

|

行政書士試験 合格六法(2026年度試験対応) <LEC直販> |

| 著者 | 東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部 |

|---|---|

| 出版社 | 東京リーガルマインド |

| 発売日 | 2025/11/13 |

| サイズ | B5判(一般的なテキストより大きい) |

| 価格 | (憲法・行政法)2,200円 (民法)1,210円 (商法・会社法) (基礎知識) |

(参考)デイリー六法(三省堂)

次は、行政書士試験にはおすすめしませんが、三省堂の「デイリー六法」も紹介しておきます。

デイリー六法は、冒頭で書いたとおり、200件を超える法令が収録されているため、行政書士試験の勉強には無駄が多すぎて使いにくい六法です。

また、行政書士試験用の六法に比べると、文字が小さくて読みづらいデメリットもあります。縦書き三段組みも、慣れない人には読みづらいと思います。

とはいえ、三省堂の六法ですので、上記でおすすめしているケータイ行政書士や行政書士合格六法と同様に、条文を読みやすくする様々な工夫が施されています。

例えば、カッコ書きを網掛けにしたり、準用先条文の内容を明記したり、主要法令(憲法、民法、刑法、民訴、刑訴、会社法)を二色刷りにしたり、といった三省堂独自の工夫です。

こういった工夫が施された三省堂の六法は、市販六法としては抜群に使いやすいですが、行政書士試験で使うにはオーバースペックですので、上記で紹介してきた行政書士試験用の六法を使用するのをおすすめします。

- 条文のみが掲載されたB6判のコンパクトな六法(判例なし)だが、分厚くて重い

- 行政書士試験に必要な法令を網羅しているが、大部分の法令が無関係

- 「カッコ書きに網掛け」&「準用先の内容を明記」&「主要法令は2色刷り」で読みやすい

- 行政書士試験にはオーバースペックのため、おすすめできない

|

デイリー六法2026(令和8年版) |

| 著者 | 長谷部由起子(編集代表) |

|---|---|

| 出版社 | 三省堂 |

| 発売日 | 2025/9/18 |

| ページ数 | 2,208ページ |

| サイズ | B6判 |

| 価格 | 2,530円 |

(参考)テキスト付属六法

次は、行政書士の基本テキストに、別冊付録として付属しているタイプの六法についても、紹介しておきます。

別冊付録の六法は、下記のとおり、メジャーなテキストにはほぼ全て付属するようになりました。

「うかる!行政書士」ハンディ行政書士試験六法

伊藤塾の「うかる! 行政書士 総合テキスト 」には、別冊「ハンディ行政書士試験六法」が付属していて、印刷は白黒印刷で、条文のみが掲載されています。

別冊六法は、伊藤塾が最初に2014年版から始め、その後、他社が次々と追随してきました。

「合格のトリセツ基本テキスト」行政書士試験六法

LECの「行政書士 合格のトリセツ 基本テキスト 」では、別冊「行政書士試験六法」が付属していて、印刷は白黒印刷で、条文のみが掲載されています。(2020年版から)

「合格革命 行政書士」 別冊六法

早稲田経営出版の「合格革命 行政書士 基本テキスト 」も、「合格革命 行政書士 別冊六法」が付属していて、条文のみが掲載されています。印刷は2色刷り(黒・赤)で、特に重要なキーワードが赤字で表示されています。(2021年版から付属)

「みんなが欲しかった!」行政書士試験六法

TACの「みんなが欲しかった! 行政書士の教科書 」では、別冊「みんなが欲しかった!行政書士試験六法」が付属していて、同じく条文のみが掲載されています。印刷は2色刷り(黒・赤)で、特に重要なキーワードが赤字で表示されています。(2018年版から付属)

このような別冊六法付きのテキストを使う場合は、別途、「判例なし」の六法を購入する必要性は低いかと思います。

ただし、「ケータイ行政書士 ミニマム六法」や「行政書士合格六法」よりも収録法令が少ない点には注意が必要です。

基本的には、六法を引いて確認するのは主要な法令だけでも十分だと思いますが、もし、別冊六法だけでは不便だと感じた場合は、別途、六法を購入すればいいのではないでしょうか。

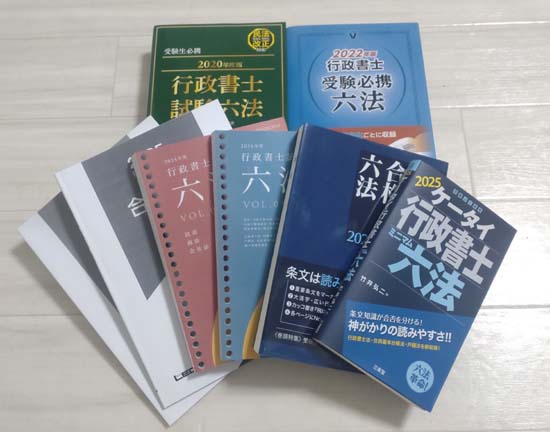

(刊行終了)行政書士合格六法(三省堂)

※行政書士合格六法は、2025年版をもって刊行終了 (2025.11.18三省堂発表)

次は、2023年版から新たに発刊された「行政書士合格六法」です。

まずは、ケータイ六法との共通点から見ていきたいと思います。

こちらの合格六法も、三省堂からの出版です。判例の収録はなく、条文のみが掲載されています。

印刷も2色刷り(黒・青)で、各条の見出しと条番号が青く着色されていますので、読みやすいですね。(ケータイ六法は、各条の見出しと重要キーワードが青字)

出典:Amazon

また、「カッコ書き」を読みやすくする工夫が施されてる点も同じですが、ケータイ六法は、カッコ書きをカットして欄外に記載していましたが、こちらの合格六法は、カッコ書きはそのままの位置で、網掛けにすることで読み飛ばせるようにしてあります。

ケータイ六法と合格六法の違い

では、ケータイ六法と合格六法の違いについて触れていきます。

ケータイ六法は、横書き二段組でしたが、合格六法は縦書き二段組になっていて、本格的な六法といった雰囲気ですね。

そして、ケータイ六法にはなかった、各ページ上部に第〇条~第〇条のインデックスが記載されています。

(左から、①行政書士試験六法 ②行政書士受験必携六法 ③行政書士合格六法 ④ケータイ六法)

サイズは、ケータイ六法よりも大きいA5サイズ(一般的なテキストと同サイズ)で、「判例付き六法」と同じですが、厚みに関しては、上記の比較写真のとおり、「判例付き六法」の半分~3分の2ぐらいの厚みになっています。

あとは、各ページに「Note」というメモ欄が設けてありますので、メモ書きがしやすくなっています。

| ケータイ六法 | 行政書士合格六法 |

|---|---|

|

|

【共通点】

|

|

ケータイ六法と合格六法の使い分け

ということで、合格六法もなかなか使い勝手の良さそうな六法ですが、使い分けをどうするかですね。。

私としては、条文を引くための普段使いの六法としては、ケータイ六法をおすすめしたいです。やはりコンパクトで、いつでも手に取って片手でページを開いて参照できるのがメリットですよね。

ただし、ケータイ六法には省略されている条文があるというデメリットがありますので、省略されている条文を参照するために、そして、判例を参照するために、「判例あり」の六法をもう1冊購入する、という形に、私だったらするかなと思います。

もし、条文を引くために「合格六法」を使い、判例のために「判例あり六法」を使うとしたら、どちらもゴツい六法になってしまいますからね。。

ですので、もし「判例あり六法」を購入する予定がない方であれば、条文を省略せずにしっかりと掲載してくれている「合格六法」の方がいいかもしれませんね。

とはいえ、ケータイ六法は、重要ではない条文を省略しているわけですから、敢えて重要ではない条文を、六法を使って確認する必要性は薄いかと思いますが。

- 条文のみが掲載されたコンパクトな六法(判例なし) ※A5判のためケータイよりは大きい

- 行政書士試験に必要な法令を網羅 ※ケータイのような条文カットなし

- 「2色刷り」&「カッコ書きに網掛け」で読みやすい

- 縦書き2段組み&各ページ上部にインデックスありの本格的な六法

|

行政書士合格六法 2025 |

| 著者 | 竹井 弘二 (監修), 三省堂編修所 (編集) |

|---|---|

| 出版社 | 三省堂 |

| 発売日 | 2024/10/21 |

| ページ数 | 480ページ |

| サイズ | A5判 |

| 価格 | 2,640円 |

判例も収録された六法おすすめ2選

次は、判例も収録されたの行政書士試験のおすすめ六法を紹介します。

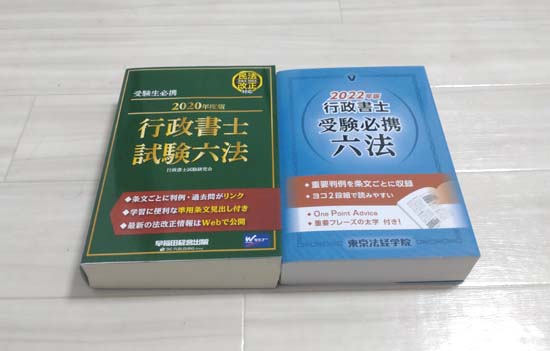

判例も掲載されている行政書士試験用の六法を購入するとすれば、早稲田経営出版(Wセミナー)の「行政書士試験六法」か、東京法経学院の「行政書士受験必携六法」の2択になると思います。

- No.1:行政書士試験六法(早稲田経営出版)

- No.2:行政書士受験必携六法(東京法経学院)

No.1:行政書士試験六法(早稲田経営出版)

判例付きの行政書士六法で一番のおすすめは、早稲田経営出版の「行政書士試験六法」です。

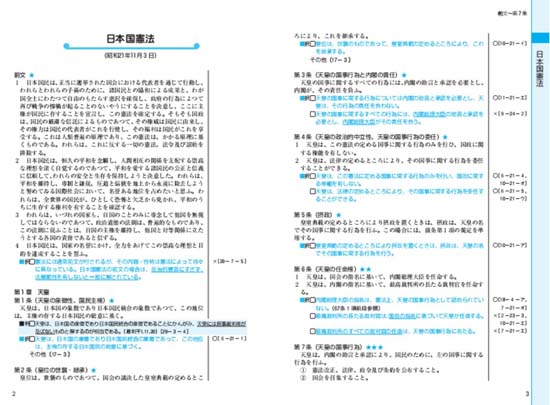

この六法は、行政書士試験に必要な法令が網羅されていて、重要条文ごとに「判例」のほか、条文に関連する「過去問」が一問一答式で掲載されているのが特徴です。

出典(2025年版):Amazon

本文は、読みやすい横書きで、欄外余白に「過去問の解答(〇・×)・出題年度」が掲載されています。

また、2色刷り(黒・青)になっていますので、条文と判例の見分けが付きやすいのも便利ですね。

判例は青い網掛けで掲載され、過去問は青文字で印刷されています。

判例付き六法は、条文を探したいときに判例が邪魔で肝心の条文が見つけにくいのが欠点ですが、2色刷りなら、その欠点が克服できていいですね。

また、2021年版までは、各ページ上部に第〇条というインデックスがないのが欠点でしたが、2022年版からはインデックスが付き、その点も改善されました。

ということで、判例付きの行政書士六法は、早稲田経営出版の行政書士試験六法を一番におすすめします。

- 重要条文ごとに判例・過去問を掲載

- 2色刷り(判例:青網掛け、過去問:青文字)

- 横書き(欄外余白に過去問の解答・出題年度)

- 各ページ上部に条番号を明記

|

行政書士試験六法(2026年度版) |

| 著者 | 行政書士試験研究会 |

|---|---|

| 出版社 | 早稲田経営出版 |

| 発売日 | 2026/1/14 |

| ページ数 | 1,400ページ |

| サイズ | A5判 |

| 価格 | 4,180円 |

No.2:行政書士受験必携六法(東京法経学院)

※ 2025年版は出版されず2026年版も未出版ですが、刊行終了のアナウンスはなく、公式サイトにも2024年版がそのまま掲載されています。

次に紹介するのは、東京法経学院の「行政書士受験必携六法」です。

2022年版までは市販されていましたが、2023年版からは、東京法経学院の直販のみになってしまいました。

この六法は、行政書士試験に必要な法令を収録した専用の六法で、重要な法令の条文ごとに「判例要旨」が掲載されています。

また、重要な条文には、「ワンポイントアドバイス」としてコメントが記載されているほか、重要なフレーズ・語句をゴシック体で強調することで、その条文のキーワードをはっきりと認識できるようになっています。

レイアウトは、横書きで2段組になっていますので、読みやすいですね。

また、各ページの端にインデックスとして「第〇条」という表示もありますので、検索もしやすいです。

ただし、上記の行政書士試験六法とは違って白黒印刷ですので、「条文」と「判例」との見分けがつきにくいのが欠点ですね。

- 重要条文ごとに判例、ワンポイントアドバイスを掲載

- 重要フレーズ・語句をゴシック体で強調

- 横書き2段組み

- 各ページ上部に条番号を明記

- 白黒印刷 のため、条文と判例の見分けがつきにくい

|

行政書士受験必携六法(2024年版) <東京法経学院直販> |

| 著者 | 東京法経学院編集部 |

|---|---|

| 出版社 | 東京法経学院 |

| 発売日 | 2024年1月 |

| ページ数 | 1000ページ |

| サイズ | A5判 |

| 価格 | 4,840円 |

おすすめの行政書士判例集

ここまで、行政書士のおすすめ六法を、「判例なし」と「判例付き」に分けて紹介してきましたが、実は、判例だけを収録した「判例集」も存在します。

判例なしの六法を購入した後に、やっぱり判例も調べたいな、、と思った場合は、判例付き六法を購入するよりも、「判例集」を買った方が使い勝手が良いかもしれません。

条文は、判例なしの六法の方がスムーズに引けますし、判例は、判例集の方がスムーズに引けますので、その使い分けができるからです。

行政書士試験用の判例集としては、以下の2冊がおすすめです。

- No.1:行政書士 合格のトリセツ 重要判例解説(LEC)

- No.2:みんなが欲しかった!行政書士の判例集(TAC)

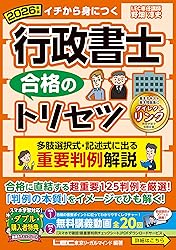

No.1:行政書士合格のトリセツ 重要判例解説(LEC)

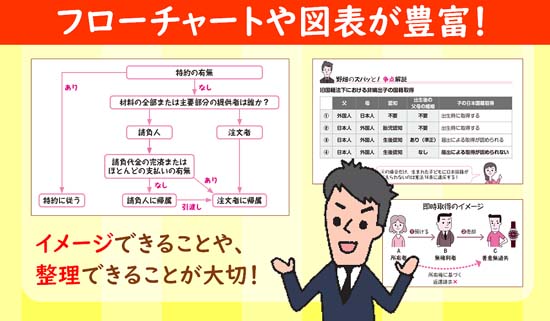

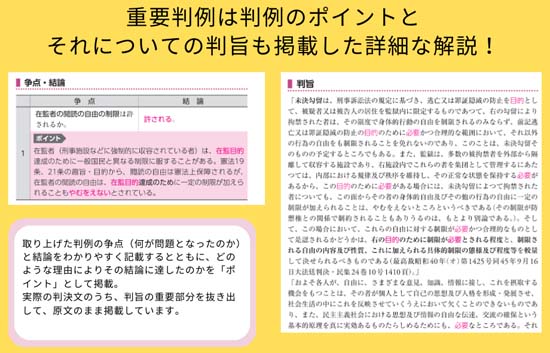

判例集の一番のおすすめは、「行政書士合格のトリセツ 多肢選択・記述に出る 重要判例解説」です。

この判例集は、憲法・民法・行政法の「多肢選択式・記述式」対策にターゲットを絞り、”超”重要判例125件のみを厳選収録しているのが特徴です。

1件1件丁寧に、図解やフローチャートを使って、多肢選択式・記述式で出題されそうなポイントをわかりやすく解説してくれます。

出典:Amazon

このため、辞書的な判例集ではなく、多肢選択式・記述式対策の参考書として、しっかりと全体を読んで学習することが想定されていて、重要なキーワードは赤シートで目隠ししながら覚えられるようにもなっています。

さらに、購入者特典として、LECの人気講師 野畑先生の無料講義動画20回分がついているほか、PDF「スマホで確認!最重要判例チェックシート」のダウンロードサービスまでついています。

巻末には、判例を検索しやすいように、年月日の索引と、関連法令の条文から検索できる法令索引の両方が掲載されています。

多肢選択式・記述式の得点を伸ばしたい方におすすめの判例集です。

- 「多肢選択式・記述式」対策として”超”重要判例125件を厳選収録

- 1件1件丁寧に図解やフローチャートを使ってわかりやすく解説

- LEC講師の無料講義動画(20回分)、最重要判例チェックシート(PDF版)付き

- 年月日索引・法令索引あり

- 多肢選択式・記述式の得点を伸ばしたい方におすすめ

|

行政書士 合格のトリセツ 多肢選択・記述に出る 重要判例解説(2026年版) |

| 著者 | 野畑 淳史, 東京リーガルマインドLEC総合研究所 行政書士試験部 |

|---|---|

| 出版社 | 東京リーガルマインド |

| 発売日 | 2025/11/10 |

| ページ数 | 424ページ |

| サイズ | A5判 |

| 電子書籍 | Kindle・楽天Koboあり |

| 価格 | 2,640円 |

No.2:みんなが欲しかった!行政書士の判例集(TAC)

次は、TACの「みんなが欲しかった!行政書士の判例集」です。

この判例集は、行政書士試験に出題される可能性のある憲法・民法・行政法・商法の重要判例が600件以上収録されています。

トリセツの判例集に比べると小さな文字で情報が詰め込まれていますが、網羅性が高いのが特徴で、辞書的な使い方に適しています。

出典(2025年版):Amazon

巻末には、判例を検索できるように年月日索引と、関連法令の条文から検索できる法令索引の両方が掲載されています。

網羅性が高いので、気になる判例を調べたい方におすすめです。

- 憲法・民法・行政法・商法の重要判例を600件以上収録

- 網羅性が高く、辞書的な使い方に適している

- 年月日索引・法令索引あり

- 気になる判例を調べたい方におすすめ

|

みんなが欲しかった! 行政書士の判例集(2026年度) |

| 著者 | TAC行政書士講座 |

|---|---|

| 出版社 | TAC出版 |

| 発売日 | 2026/1/23 |

| ページ数 | 988ページ |

| サイズ | B6判(一般的なテキストより小さい) |

| 価格 | 3,080円 |

外出先の勉強に便利な六法アプリ

行政書士の勉強を、自習室やコワーキング、喫茶店など外出先でする場合は、できるだけ荷物は減らしたいですよね。

テキストには書込みをしたいので持ち運びは必須としても、六法はアプリで十分という方も多いのではないでしょうか。

メインの六法としては使いにくいかと思いますが、六法アプリをスマホに入れておけば、外出先で六法が手元にない場合にとても便利です。

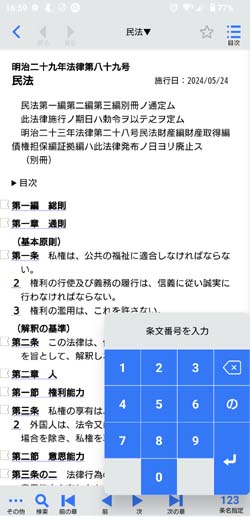

No.1:bit六法

六法アプリで一番のおすすめは、無料で利用できる「bit六法」というアプリです。

弁護士が制作・監修している六法アプリなので信頼できますし、私もスマホに入れています。

この六法アプリは、探したい条文に一発で飛べるのが、とても気に入っています。

|

|

上記の左側の画像で、右下の青いところに、1から0までの数字と「の」があると思いますが、この数字をタップすれば、その条文にジャンプしてくれます。

例えば、「13条」なら、1→3と順にタップすれば13条に飛んでくれますし、「32条の2」なら、3→2→の→2とタップすればOKです。

また、行政書士試験に必要な法令を、あらかじめセットしてくれている(上記画像の右側)のも、有難いですね。

- 無料で利用できる

- 弁護士が制作・監修しているため信頼できる

- 探したい条文に一発で飛べるのが便利

- 行政書士試験に必要な法令が、あらかじめセットされている

| bit六法 弁護士制作監修 開発元: Legal Prompt Inc. 価格: 無料   |

行政書士試験に六法は必要ない?

ここで改めて、行政書士試験の勉強に六法は必要ないのでしょうか?

この疑問について、以下で解説していきます。

- 六法なしでも合格することは可能

- ”街の法律家”として条文に慣れ親しむことは必須

- 条文から学んだ方が理解が早い科目(行政法など)もある

- 行政書士試験に六法の持ち込みは不可

六法なしでも合格することは可能

行政書士試験に合格するために六法が必要か不要か問われれば、確かに、合格に必要な知識はテキストにすべて載っていますので、六法を使わずに合格することも可能です。

”街の法律家”として条文に慣れ親しむことは必須

しかし、そもそも行政書士という資格は、「街の法律家」として活躍が期待される士業ですので、法律をテキストで学ぶだけでなく、六法を引き、条文に慣れ親しんでおくことは必須だと思います。

試験に通ったはいいけれど、実務に入った際に、条文を読んだこともないし、六法も引けないような法律家になりたくないですよね??

条文から学んだ方が理解が早い科目(行政法など)もある

また、行政法など科目によっては条文から直接勉強した方が理解が早い科目もあります。

テキストにゴチャゴチャと書いてあって何を言っているのかわからない場合に、条文を読んでみると案外スッキリ理解できることがよくあります。

このため、行政書士の試験勉強には、六法を使うことをおすすめします。

行政書士試験に六法の持ち込みは不可

行政書士試験においては、試験会場への六法の持ち込みは認められていません。

なお、司法試験・予備試験においても六法の持ち込みは不可で、論文試験においては六法が貸与されることになっています。

六法の使い方

次は、行政書士の六法の使い方について、私の使い方を紹介したいと思います。

六法・判例付き六法の使い分け

私の場合は、条文を引くときは条文に素早く辿り着けるように「判例なしの六法」を使用しました。

そして、判例を調べるときだけ「判例付き六法」を使用しました。

やはり、「条文」を引く頻度の方が圧倒的に多いため、素早く引けるコンパクトな六法をメインに使用する方が便利ですね。

一方、判例については、重要な判例は、「テキスト」の本文に掲載されていますので、基本的にはそれで十分かと思います。

ただし、過去問を解きながら、テキストに掲載されていない判例が出てきたときに、どうしても気になる場合もありますので、そういった場合にのみ「判例付き六法」で調べる、といった使い方でいいのではないかと思います。

六法にマーカーを引く?

六法にマーカーを引くかどうかは人それぞれ好みによるところかと思います。

私は、マーカーではなく、「鉛筆(シャープペン)」で線を引きます。赤色のシャープペンを使っていた頃もありましたが(司法書士試験)、最近は(FPや社労士)、黒のシャープペン専門になっています。

マーカーで引くと、引き間違いや引き過ぎなどの修正がしにくいことや、強弱の変化を付けにくいというのが理由です。

マーカーで色分けをすれば、意味合いに変化を持たせることもできますが、私はシャープペンで、「下線のみ」「四角く囲む」「丸く囲む」など変化をつけています。

また、何度読んでも記憶に残っていないところは、そこを確認するたびにシャープペンで何重にも線を引いたり、グリグリ囲ったりしながら、頭に叩き込んでいくことができるので、私は鉛筆(シャープペン)で線を引く方が好きです。

六法は、テキストや過去問の解説に出てくる条文は必ず確認し、線を引くようにしていました。

行政書士の六法まとめ

ということで、行政書士の六法について、紹介してきました。

最後のまとめとしては、下記のようになります。

- 条文を引くには、「判例なし」のコンパクトな六法が便利!

- コンパクトな六法は、テキストの別冊付録で基本的には足りる

- もし不足を感じた場合は、「ケータイ行政書士 ミニマム六法」がおすすめ!

- 判例の調べものには、「判例付き」の六法があると便利(必ずしも必要ではない)

- 「判例付き」の六法は、早稲田経営出版と東京法経学院があるが、早稲田経営出版の「行政書士試験六法」がおすすめ

行政書士の六法を購入する際は、当ページを参考に検討してみてください。

- 行政書士は独学で合格できる!おすすめ勉強法

- テキストはこちら⇒行政書士の独学におすすめのテキスト・参考書

- 問題集はこちら⇒行政書士の独学におすすめの問題集・過去問

|

独学の学習が不安な方はこちら⇒行政書士おすすめ通信講座ランキング 10万円以下で人気講座が受講できます! |