行政書士は独学で合格できる!おすすめ勉強法

更新日:2026年1月13日

行政書士試験は合格率が10%しかなく、難関資格のイメージがあるかもしれませんが、独学でも十分に合格することができます。

このページでは、行政書士の独学初心者におすすめの勉強法や、効率的な勉強のコツ・勉強スケジュールなど、実際に独学で行政書士試験に合格した私の経験に基づき詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください!

- 独学が不安な方はこちら⇒ 行政書士のおすすめ通信講座

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

行政書士は独学で合格できる!

行政書士試験はそもそも独学で合格できるのかどうか、不安に感じる方が多いかもしれませんが、行政書士は独学でも十分に合格できます。

独学でも十分に合格できる理由

独学でも行政書士に十分合格できると考えるには、主に以下の理由があります。

- 市販教材が十分に揃っている

- 合格に必要な情報・知識は市販教材だけで手に入る

理由①:市販教材が十分に揃っている

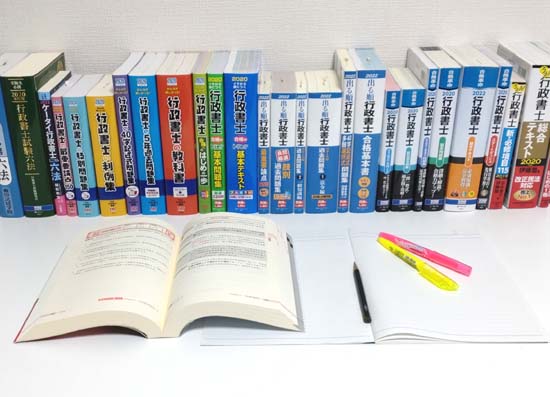

行政書士は人気資格で受験者数が多いため、各社から市販教材が数多く出版され、合格に必要なテキスト・問題集が十分に揃っています。

受験者数が少ない資格なら、市販教材の品揃えが悪く、十分な知識・情報が得られないことも確かにあります。

しかし、行政書士は、受験対策に必要なテキスト・参考書・六法・過去問・一問一答・模試など、択一対策から記述対策まで全ての市販教材が十分に揃っています。

理由②:合格に必要な情報・知識は市販教材だけで手に入る

私自身、これまでに、行政書士・宅建士・社労士などの国家試験に合格してきましたが、すべて市販教材に載っている知識だけで合格できました。

資格予備校や通信講座を受講しないと手に入らない知識や情報があるんじゃないの?と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

私も昔は、そんな風に思っていました。

市販教材の多くは資格予備校が出版しているわけですから、予備校は講座を受講してもらうために、本当に重要な情報は市販教材に載せてないんじゃないの?合格の決め手になるような重要な知識は、講座を受講しないと教えてくれないんじゃないの?と。

しかし、私の経験上、そんな疑問・不安は、すべて払拭されました。

独学だからといって心配することはありません。合格に必要な情報・知識は、すべて市販教材に載っています。

事実、私を含め多くの人が独学で合格している

そうは言っても、本当に独学で合格できるの?とまだ疑う方もいらっしゃるかもしれませんね。

今の時代、ネットで検索すればすぐにわかりますが、独学で合格している方は数多くいらっしゃいますし、私自身も独学で合格できました。

行政書士試験の合格率は、例年10%程度で推移していますが、他の有名な国家資格は、以下のとおり5%~20%の合格率で、10%を切るような難関資格も多く存在します。

- 司法書士試験: 5%

- 社会保険労務士試験: 6%

- 土地家屋調査士試験: 9%

- マンション管理士試験: 10%

- FP1級試験:10%

- 宅建士試験:15%

- 管理業務主任者試験: 20%

このように、行政書士の合格率10%というのは、他の国家資格と比較した場合、そこまで難しい難易度ではありません。

また、行政書士ほどの人気資格となれば、大して勉強せずに受験する人も多いので、10%という数値に、そこまで惑わされる必要はありません。

一定期間、しっかりと勉強に取り組めば、独学でも十分に合格できます。

ただし、独学には乗り越えないといけない壁がある

独学は、コストが安く済み、誰でもいつでも手軽に始められるメリットがある一方で、乗り越えないといけない壁(デメリット)がいくつもあります。

これがないと、予備校や通信講座が存在する意味がありませんからね。

- どの教材を選べばいいかわからない

- テキストを自分で読み進めないといけない

- 教材の使い方がわからない

- 今の勉強法で合っているのか不安

- 自分でスケジュール管理をしないといけない

- わからなくても質問できない

- モチベーションを維持するのが大変

このように、独学のメリットに比べ、挙げればキリがないほど数多くの壁(デメリット)が存在しています。

独学の場合、こういったデメリットを乗り越えないといけません。

正しい勉強法なら独学でも合格できる!

しかし、当サイトは、「独学で資格取得」をテーマとしており、私自身も独学特有のデメリットに悩まされ、あれやこれやと試行錯誤を繰り返しながらも、独学で行政書士試験に合格しました。

独学で勉強する場合、誤った勉強法では合格できません。合格できたとしても、ものすごく時間がかかってしまいます。

しかし、正しい勉強法で勉強すれば、独学でも合格できます!

当サイトを参考に、安心して独学で行政書士試験にチャレンジしてください。

初心者におすすめの勉強法

それでは、初心者が独学で行政書士に合格するためのおすすめ勉強法について、紹介したいと思います。

この勉強法は、私が行政書士試験に合格した当時の勉強法そのものではなく、その後、司法書士やFP1級、社労士などの難関資格に挑戦するなかで、いかに効率的に勉強するか追求し、ブラッシュアップした勉強法になります。

おすすめ勉強法の全体の流れは下記のようになりますので、以下で順に解説していきます。

- テキスト・過去問を選ぶ(最低限、1冊ずつあればOK)

- テキストを通読して全体像を把握する

- 問題集を解きながらテキストを覚える(最低3周)

- 模試を受験する(又は予想問題集を解く)

- 総復習する

1. テキスト・問題集を選ぶ(最低限、1冊ずつあればOK)

行政書士に独学で挑戦するためには、まずテキスト・問題集選びから始めましょう。

最低限、テキストと問題集が一冊ずつあれば合格できます!

おすすめテキスト

行政書士のテキストは各社から出版されていますが、私のおすすめは伊藤塾とLECです。

伊藤塾とLECは、法律資格を得意とする予備校で、その指導ノウハウがテキストに凝縮されているからです。

以下の記事では行政書士の独学におすすめの初心者向けテキストや参考書を詳しく紹介していますので、気になる方はぜひ合わせてご覧ください。

- おすすめテキストはこちら⇒行政書士の独学におすすめのテキスト・参考書

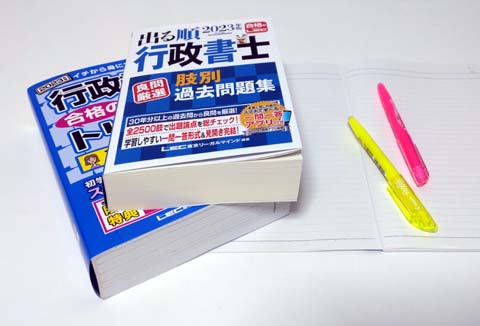

おすすめ問題集

問題集については、テキストに対応した四肢択一式の分野別過去問を使うのが基本です。私も、問題集はLECのウォーク問だけで合格しました。

ただし、一問一答式の方が、合格に必要な知識だけを効率的に勉強できるので、一問一答をメインに使うのもおすすめです。

私が行政書士試験を受験した当時は、一問一答はあまり一般的ではなかったため使いませんでしたが、今、私が行政書士の勉強をするなら、一問一答をメインに使うと思います。

ただし、一問一答には多肢選択式や記述式が含まれませんので、その対策が別途必要になる点にはご注意ください。

- おすすめ問題集はこちら⇒行政書士の独学におすすめの問題集・過去問

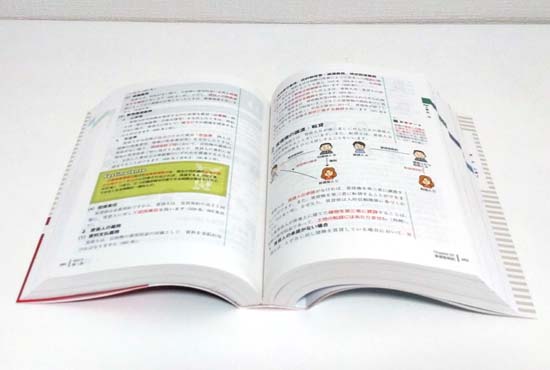

2. テキストを通読して全体像を把握する

独学用のテキスト・問題集が決まったら、いよいよ勉強開始です!

まずは、行政書士の試験科目のうち、法令科目についてテキストを一通りザッと読みます。

細かいところは気にせず、大雑把にイメージを把握するぐらいで構いません。細かいところを気にすると前に進めなくなり、挫折するおそれがありますので。。

独学の場合、わからないことがあっても講師に質問することはできませんので、ネットで検索するなど自分で解決するしかありません。

ただし、ここで深入りすると前に進まなくなるため、これが独学の大きな落とし穴になります。わからないから悩む、、そして解決できずに投げ出す。。

こうならないようにするには、気にせず前に進むことです。とにかく進む!

何度も繰り返すうちにわかるようになります。テキストでわからなくても、問題集を解けばわかることもあります。一度解いてわからなくても、二度目に解いたらわかることもよくあります。

ですので、とにかく悩み込むんでしまうのが一番ダメです。

最初にテキストを読む際は、余計なところで引っ掛からないように注意してください。

3. 問題集を解きながらテキストを覚える(最低3周)

テキストを一通り読んで全体像を把握したら、次は問題集を解きながらテキストを覚えていきます。

これが、全体の8~9割を占める重要な勉強のパートになります。

問題集を解くといっても、いきなり問題を解くわけではありません。

1周目の解き方

1周目は、以下の手順で解き進めます。

- 問題の肢・解説をサラッと読む

- その問題に対応するテキストの箇所を探す(該当部分を見つけるまでは斜め読み)

- その問題が解ける範囲、理解できる範囲でテキストを読む

- テキストの内容を頭にインプットしてから問題を解く

これを、1肢ずつ繰り返していきます。

「テキストの内容を頭にインプットしてから」というのは、目を閉じてテキストの内容を復唱できる状態です。

テキストを見ずに、テキストのここらへんに、こう書いてあったな~というのを頭の中で思い浮かべながら、自分の言葉で説明できる状態にしてから、問題を解きます。

覚える際は、キーワードとキーワードを繋いで、できるだけ短い文にして覚えます。

その他、問題を解く際のコツ・注意点については、このあと効率的な勉強法のコツ・注意点のところで詳しく解説します。

2周目の解き方

2周目は、以下の手順で解き進めます。

- 問題の肢を読む

- テキストの内容が頭に浮かべばそのまま解く

- 頭に浮かばないときは、テキストの該当部分を読んで頭にインプットしてから問題を解く

この手順で2周目を解いていきます。

「テキストの内容が頭に浮かべば」というのは、テキストの該当ページが頭に浮かび、そこに書いてある内容を頭の中で再生できる状態(言葉で説明できる状態)を指します。

これができなければ、テキストを読み直して、もう一度インプットします。

3周目以降の解き方

そして、3周目以降も基本的には同じ解き方で進めます。

ただし、3周目ぐらいになれば、テキストが頭に浮かぶ問題が増えてくると思いますので、記憶が曖昧な問題は、あとで復習できるようにチェックを入れておきます。(チェック欄がある問題集ならそこにチェックを入れる。チェック欄がないなら☆印を入れるなど)

3周目が解き終わったら、チェックを入れた問題を解き直し、記憶がまだ曖昧な問題には、もう一つチェックを入れておきます。(チェック欄がなければ、☆☆印を入れるなど)

その後さらに、ダブルチェックが入った問題を解き直します。

これで、最低3回、苦手な問題は4~5回は解いたことになりますので、これだけ解いておけば、もう合格レベル付近に達しているはずです。

ここから先は、試験当日まで知識を維持できるよう、可能な限り繰り返してください。

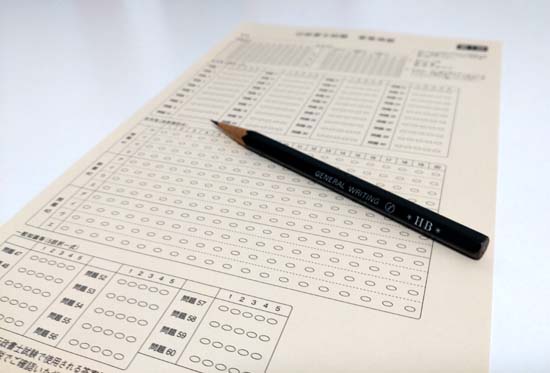

4. 模試を受験する(又は予想問題集を解く)

直前期には、模試(模擬試験)を受けてみて、勉強の仕上がり具合を確認します。

模試の効果

模試を解くことで、自分の実力を知ることができ、苦手分野・弱点を把握することができます。

また、受験指導校が過去の出題傾向を分析したうえでの予想問題が出題されるため、その年の本試験に出題される可能性が高い問題を押さえることもできます。

そして、本試験と同じ時間・形式で行われるため、解答の時間配分やマークシートの解答形式、本試験での緊張感に慣れることなどの効果も期待できます。

模試を受ける時期

なお、模試を受ける時期は、人それぞれ勉強の進み具合によって異なると思いますが、できれば過去問を3周以上解いた後に受けるようにしてください。

それより早い時期に受けると、そもそも知識が身についていないため、弱点の把握など模試の効果が得られませんので。

予備校の模試 or 予想問題集

模試としては、予備校が実施する模試を受験する方法と、それに代えて予想問題集(模試)を解く方法の2種類が考えられます。

私自身は、模試を受験するような時間的余裕がなかったため、「予想問題集」を解くだけで済ませました。

それぞれ、以下のページで紹介していますので、参考にしてください。

5. 総復習する

模試のあと、本試験までの期間は、これまでやってきた勉強の総復習です。

模試で合格点を超えた場合は、今の知識を維持できるよう、これまでどおり勉強を継続すればOKですね。

逆に、合格点に届かなかった場合は弱点を分析し、特定の分野が弱いことがわかれば、その弱点を集中的に補強していきます。

全体的に知識が足りないようなら、気合いを入れ直す必要があります。本試験に向けて、勉強のペースを上げて、徹底的に知識を叩き込んでいきましょう。

【参考】基礎知識(旧:一般知識)の勉強法

ちなみに、基礎知識(旧:一般知識)については、私は試験の2週間前ぐらいからテキストを読みましたが、問題集は解きませんでした。

基礎知識の対策に無駄に時間を費やすことは避けるべきです。

試験直前期に最後の詰め込み学習として、「一般知識」「行政書士法等」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」のうち、「行政書士法等」、「情報通信・個人情報保護」の分野を中心に、テキストを読み込んで、なんとか最低限の対応ができるようにしておけばよいと思います。

もちろん、日頃から社会に関心をもって、ニュースなどで情報取集をしておくというのが一番の対策だとは思いますが。。。

【参考】記述式の勉強法

なお、法令科目に関して、記述式の問題が3問出題されますが、私は特別な対策は何もしませんでした。

40字程度で解答文を作成するため、一問一答的な解答にしかなりませんので、択一対策の学習の中でしっかりと知識が身についていれば、ある程度の解答は書けると思います。

ただし、択一式はしっかり解けるのに、記述式はさっぱり書けないという方は、記述式に特有の解き方(テクニック)を身につければ対応できるようになるはずですので、「記述式問題集」を別途購入して対策することはとても有効だと思います。

独学で効率的に合格するコツ

次は、行政書士試験に独学で効率的に合格するためのコツと注意点について、下記でお伝えしたいと思います。

- 知識はテキストに集約する

- 問題集を解くことでテキストを記憶する

- 覚えにくい知識はスキマ時間に頭の中で再生する

- テキストの確認した箇所に線を引く

- 基礎知識科目の対策は最小限にとどめる

- 行政法と民法を重点的に勉強する

- 勉強のモチベーションを維持する

①知識はテキストに集約する

上記の勉強法で、問題の肢を読んで、テキストの内容が「頭に浮かばないときは、テキストの該当部分を読んで頭にインプットしてから問題を解く」と書きました。

行政書士試験は、ほぼほぼ暗記試験です。知識として頭に入っているかどうか、試験問題を解く際に、その知識を思い出すことができるかどうか、が問われる試験です。

思い出すときは、必ずテキストを思い出すようにします。問題集の解説を思い出すわけではありません。

テキストと問題集に記憶が分散してしまうと、正確な知識にならずロスが出てしまいます。

また、問題集で覚えると体系的な知識になりません。バラバラで継ぎはぎの知識にしかならないんです。

このため、問題を解くための知識がテキストに載っていない場合は、テキストにメモを書き込むようにします。

必ずテキストを思い出すことを徹底することで、知識がテキスト1ヶ所に集約され、体系的な知識にすることができます。

そうすることで、同じ論点でも異なる角度から問われる問題や、応用的な問題にも対応できるようになります。

②問題集を解くことでテキストを記憶する

問題集を解くことは、テキストの知識を記憶に定着させるための手段です。

テキストを読むだけではなかなか知識を定着させることができませんが、記憶を何度も出し入れすることで、定着させることができます。

問題を解くことで、目の前にテキストがない状態で、テキストの内容を思い出す練習ができるわけです。

問題を解く際に、テキストの内容が頭に浮かんでこなければ、必ずテキストを読み返すことを徹底しましょう。

問題演習とは、思い出す訓練です。問題を解くことで、テキストを記憶するんです。

そして、その問題で直接問われている知識だけでなく、関連知識もすべて頭に浮かべられる状態にまで記憶していきます。(関連知識というのは、過去問の解説ページで整理されているような周辺知識のことです。)

これは、私にとって、法律系資格の勉強における鉄則だと思っています。

③覚えにくい知識はスキマ時間に頭の中で再生する

特に覚えにくい知識は、スキマ時間に頭の中で再生することで記憶に定着させます。

その日(又は、その数日間)に勉強したなかで、特に暗記が必要な事項を、移動中や入浴中、寝る前などのスキマ時間に、ひととおり思い浮かべるんです。

覚えにくいポイントを、テキストに書いてある場所を思い浮かべながら、すべて頭の中で再生します。これはこうで、これはこうで、これはこうで、と。

これはそもそも、勉強中に、頭の中で再生できる状態にまで覚えておく必要があります。その覚えた内容を、あとで時間が経ってから改めて再生する。ということを繰り返すことで、確実な記憶にしていきます。

持ち運び用に、暗記用の小さなメモを作ったり、スマホに入れておいてもいいですね。

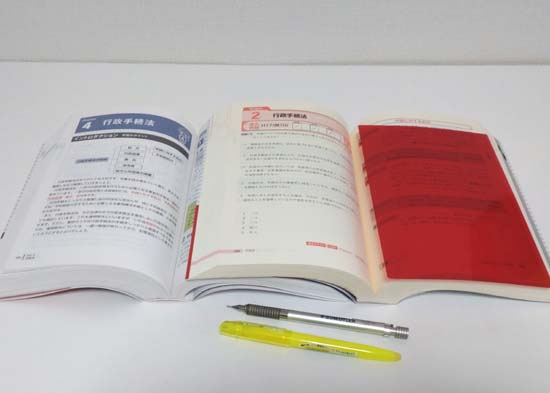

④テキストの確認した箇所に線を引く

問題を解くためにテキストを読む際や、曖昧な知識を確認するためにテキストを読み返した際は、そのポイントとなるキーワードに鉛筆やマーカーなどで線を引くようにしましょう。

私は、行政書士試験の勉強の際は、マーカーで線を引いていましたが、最近は(司法書士試験やFP試験、社労士試験)、鉛筆(シャープペン)だけで線を引くようになりました。

マーカーで線を引くと、引き間違いや引き過ぎなどの修正がしにくいことや、強弱の変化を付けにくいのが理由です。

マーカーで色分けすれば、意味合いに変化を持たせることもできますが、私はシャープペンで、下線のみ、四角く囲む、丸く囲むなど変化をつけています。

また、何度読んでも記憶に残っていないところは、そこを確認するたびにシャープペンで何重にも線を引いたり、グリグリ囲ったりしながら頭に叩き込むことができるので、私は鉛筆(シャープペン)で線を引く方が好きです。

線を引く箇所(文字列)は、できるだけ最小限にするように注意してください。ひとつの文章にまるまる線を引いたりしてはいけません。重要なキーワードだけに線を引いて、そこだけ覚えるようにします。

なお、テキストを読んだ際に、すっと頭に入ってこなかった場合は、次に読んだ際に同じことを繰り返さないように、自分なりに理解した過程や記憶した過程を一言でわかりやすくメモしておくといいですね。

⑤基礎知識科目の対策は最小限にとどめる

行政書士試験は、「絶対評価」が採用されており、法令科目で50%以上、かつ、基礎知識科目で40%以上、かつ、総合得点で60%以上(=180点以上)が得点できれば合格です。

この合格点を効率的に超えるためには、コツがあります。

行政書士試験は法令科目と基礎知識科目に分かれています。

| 科目 | 配点 | 基準点 |

|---|---|---|

| 法令科目 | 244点 | 足切り点 122点(50%) |

| 基礎知識科目 | 56点 | 足切り点 24点(40%) |

| 合計 | 300点 | 合格点 180点(60%) |

法令科目は、全体300点の配点のうち244点を占めており、最低でも122点の得点が必要です。

一方、基礎知識科目は、全体300点のうち56点の配点しかなく、そのうち24点以上を取れば足切り点がクリアできます。

このように、基礎知識科目は配点が少なく、足切り点も低めに設定されていますので、多くの勉強時間を注ぐのは効率が悪いですよね。

基礎知識は出題範囲が無駄に広く、掴みどころのない科目です。高得点を狙おうとすると多くの学習時間を費やす必要があるため、足切りに引っ掛からないように最低限の学習で済ませるのが効率的です。

このため、法令科目を中心に対策するようにしましょう。

⑥行政法と民法を重点的に勉強する

法令科目244点のうち、「行政法」は112点、「民法」は76点の配点があり、この2科目の合計188点で法令科目の77%、試験全体の63%を占めています。

| 法令科目 | 五肢択一式 | 多肢選択式 | 記述式 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 憲法 | 20点 | 8点 | - | 28点 |

| 行政法 | 76点 | 16点 | 20点 | 112点 |

| 民法 | 36点 | - | 40点 | 76点 |

| 商法(会社法) | 20点 | - | - | 20点 |

| 基礎法学 | 8点 | - | - | 8点 |

| 合計 | 160点 | 24点 | 60点 | 244点 |

つまり、この行政法と民法だけで、合格点の180点を超えるということです。(ただし、基礎知識で足切りを超える必要はあります。)

行政法と民法は、基礎知識のような掴みどころのない科目とは違い、試験範囲をしっかり勉強すれば確実に点数が取れる科目です。

勉強すれば勉強しただけ得点できますので、この2科目にしっかりと勉強時間を割いて、確実に高得点できるように仕上げるのが、行政書士試験合格のカギといえますね。

⑦勉強のモチベーションを維持する

独学で行政書士に挑戦する場合、実は、勉強を続けるモチベーションを維持することが一番大変です。

勉強のモチベーションが下がったときに、どうやってモチベーションを上げればいいか、私自身の経験をもとに、挙げてみたいと思います。

- 友人や家族など周りの人に、行政書士試験を受験することを公表する。

周りの人に言ってしまうと、不合格になると恥ずかしいという気持ちから、頑張ろうという気持ちになりますよね。 - SNSで勉強アカウントを作る。

X(Twitter)で勉強アカウントをつくるのもいいですね。

毎日(毎週)、勉強の進捗をポスト(ツイート)することで、フォロワーに監視されているような気持ちになりますし、お互いに「いいね」を押し合って励まし合いながら勉強を続けることができます。 - 勉強する場所を変える。

いつも同じ場所で勉強していると、だらけてしまいますが、そんな場合は勉強する場所を変えるのもいいかもしれません。

喫茶店や図書館などで勉強してもいいですし、外に出るのが難しければ、家の中で、違う部屋に移動するだけでも気分転換になるのではないでしょうか。

私はよく、コワーキングスペースを利用しています。家に比べると、集中力が断然上がります。 - 何のために行政書士試験の合格を目指しているのか思い返す。

そもそも何のために行政書士の合格を目指しているのか思い返してみれば、またやる気もアップしてきます。 - 合格したら〇〇をする。といった計画を立てる。

合格したらご褒美で旅行に行くとか、ご馳走を食べに行くとか、色んな計画を立てるというのもいいですね。 - 1日に〇時間必ずやると決める。または、〇ページ必ず読むと決める。

具体的に数値目標がある方が、やる気が出ますよね。達成感も出ます。 - 根を詰めないで余裕をもって。休憩を取りながら。

あまり根を詰めすぎると、精神的にも体力的にも持ちませんので、ほどほどに。 - 勉強の記録をつける。

今日は何ページ進んだ、何時間勉強した。という記録を毎日つけましょう。これをすると、達成感が出ます。逆に、今日はあまり進まなかった、、明日はがんばろう!という気持ちにもなります。 - 勉強が遅れてきたら、随時スケジュールを見直す。

スケジュールどおりに進まないから、もうダメだ、、間に合わない。。とすぐに諦めてはいけません。ここからが勝負どころです。ここで踏ん張れる人が合格するんです。スケジュールどおり勉強できる人なんていません。妥協できるところは妥協して、最低限・最小限の勉強内容に絞り込んで、スケジュールを見直しましょう。

行政書士試験に合格できるかどうかは、モチベーションを維持できるかどうか、にかかっているといっても過言ではないと思います。

つまり、最初に立てたスケジュールどおりに勉強できれば、きっと誰でも合格できると思うんです。

しかし、スケジュールどおりに勉強ができる人なんて、ほとんどいないと思います。私もそうです。

私の場合は、スケジュールを崩しながらも、なんとかスケジュールの修正を繰り返し、ぎりぎりのラインで最後の仕上げまで持っていってゴールを迎えるというパターンが多いです。

とにかく、最低限、テキスト1周+問題集3周は回せるように、試験当日まで勉強を続けないといけません。

合格に必要な勉強時間は?

では、行政書士試験に独学で合格するために必要な勉強時間について、解説します。

- 初心者の勉強時間の目安は、500時間(~800時間)

- 学習期間は6ヶ月~1年が標準的

初心者の勉強時間の目安は500時間(~800時間)

一般的に、初心者が行政書士試験に合格するためには、500時間の勉強時間が必要といわれています(※最近は800時間とする説も増えてきました)。

人それぞれ、法学部で法律を学んだことがあるかどうか、他資格の受験経験など予備知識がどれだけあるかなど違いがありますので、500時間というのはあくまでも目安に過ぎません。

私の場合は、宅建の勉強で、行政書士試験の重要な科目のひとつ「民法」を学習済みだったことから、独学で約240時間の勉強時間で行政書士に合格できました。

ですが、初心者の場合は、とりあえず500時間を目処に勉強計画を立てていただければと思います。

学習期間は6ヶ月~1年が標準的

一般的に、行政書士に合格するためには6ヶ月から1年程度の学習期間が必要と言われています。

とはいえ、1日の勉強時間によって、この学習期間は大きく変わりますよね。

| 1日の勉強時間 | 学習期間 |

|---|---|

| 3時間 | 半年 |

| 2時間 | 9ヶ月 |

| 1時間 | 1年半 |

例えば、1日に3時間の勉強時間なら半年程度の学習期間になりますし、1日に2時間なら9ヶ月程度、1日に1時間なら1年半程度の期間が必要になる、と考えていただければいいかと思います。

行政書士試験の勉強時間については、下記の関連記事でさらに詳しく解説していますので、そちらも合わせてご覧ください。

おすすめ勉強法に沿った勉強スケジュール

それでは実際に、私がおすすめする勉強法に沿って具体的に勉強時間を配分し、スケジュールを組んでみたいと思います。

- テキストを通読する【53時間】

- 問題集を解きながらテキストを覚える時間【150時間×3周】

- 模試を解いて復習する時間【9時間×3回分】

テキストを通読する時間【1周53時間】

まず最初に、テキストを通読する時間です。

行政書士の基本テキストは、800ページ前後のものが主流ですので、800ページとしておきます。

そして、1時間に読めるページ数は、私の場合15ページぐらいですので、ここでは15ページと仮定しておきます。

800ページを1時間に15ページのペースで読むと、テキストを通読するのに53時間かかることになります。

問題集を解きながらテキストを覚える時間【150時間×3周】

次に、問題集を解きながらテキストを覚える時間です。

問題集の収録数は、五肢択一式(選択式・記述式を含めて)の厳選問題集の場合は300問程度のものが主流ですが、ここでは過去10年分の過去問を解くと仮定し、600問としておきます。

そして、1時間に4問(20肢)解くとすると、全問を解き終わるのに150時間かかることになります。

これを3周回すとすれば、150時間×3周=450時間です。

模試を解いて復習する時間【9時間×3回分】

次に、模試を解いて、復習する時間です。

市販の模試は、3回分収録されているものが中心ですので、3回分で計算します。

1回分を解くのに3時間で、その復習に倍の6時間かかるとすると、1回あたり9時間です。

これを3回分で、9時間×3回=27時間になります。

具体的な勉強スケジュール表【トータル500時間】

以上を前提に、どれぐらいの勉強時間になるのかスケジュールを組んでみると、次のようになります。

| 勉強内容 | 勉強時間 |

|---|---|

| 1. テキストを通読する | 53時間 |

| 2. 問題集を解きながらテキストを覚える | 150時間×3周=450時間 |

| 3. 模試を解いて復習する | 9時間×3回=27時間 |

| 合計 | 530時間 ≒500時間 |

以上のようなスケジュールになり、概ね500時間の勉強時間になってきますね。

スケジュールは柔軟に見直しを

上記はあくまでも、ひとつの例ですので、実際にこれと同じようにスケジュールが進むわけではありませんが、参考にしていただければと思います。

実際の勉強スケジュールの組み方としては、まずは大まかなスケジュールを立てたあと、ひとまず勉強を始めてみて、自分が1時間で何ページぐらい読めるのか、そして1時間に何問ぐらい解けるのかを確認しながら進めていきます。

その後、そのペースに基づいて、随時スケジュールを見直していく、というスケジュールの組み方をするのが良いかと思います。

スケジュールに余裕があることがわかれば、過去問を解く回数を増やしたり、五肢択一の過去問のほか、肢別過去問集を採り入れることなども検討すればいいと思います。

逆に、スケジュールが間に合わないことがわかれば、過去問を解く回数を(科目に応じて)減らすことや、そもそも使う過去問を、収録問題数が少ない厳選された過去問集に変更することなどを検討しながら、柔軟にスケジュールを見直していけばいいかと思います。

- おおまかなスケジュールを立てる。

- 勉強を進めながら、1時間で何ページ読めるのか、何問解けるのかを確認する。

- 随時スケジュールを見直す。

⇒余裕があるなら、過去問を解く回数を増やすことや、別の過去問集を採り入れることなどを検討

⇒間に合わないなら、解く回数を減らすことや、厳選問題集に変更することなどを検討

行政書士の勉強法まとめ

以上、行政書士に独学で合格するための勉強法について紹介してきました。

最後に、ここまでの内容を整理しておきたいと思います。

- 基本テキストと問題集が一冊ずつあれば独学でも合格できる

- おすすめの勉強法は、①テキストを通読する → ②問題集を解きながらテキストを覚える(最低3周) → ③模試(又は予想問題集)を解く → ④総復習する

- 知識はテキストに集約する

- 問題集を解くことでテキストを記憶する

- 勉強時間の目安は500時間 (~800時間)

- 勉強期間は半年~1年程度が標準的

独学は、確かに通信講座や通学講座を受講する場合に比べ、デメリットも多くありますが、多くの方が独学でも合格しているという事実があります。

私自身も、宅建の受験経験があったとはいえ、4ヶ月間の独学で行政書士に合格することができました。

このページでは、私自身の経験を踏まえ、独学特有のデメリットを払拭できるよう記載しましたので、この記事を参考に、行政書士試験に独学でチャレンジし、見事に合格を勝ち取ってください!

独学にかかった費用

ちなみに、私が行政書士試験対策に要した費用は、テキスト・問題集・六法の購入費用として、1万8千円でした。

独学ならではのお安さに収まっています!

このほかに、行政書士試験の受験手数料として、10,400円(私が受験した当時は7,000円)がかかります。

私が実際に購入したテキスト等の教材は以下のとおりです。

【テキスト 4冊】

- LEC「出る順行政書士 合格基本書」

→ 別のテキストに乗り換えたため、ほとんど使用しませんでした。 - 週刊住宅新聞社「うかるぞ行政書士 基本テキスト」(現在は絶版)

→ メインのテキストとして使用しました。 - 週刊住宅新聞社「うかるぞ行政書士 行政法入門講座」(現在は絶版)

→ 行政法の理解を深めるために使用しました。 - LEC「出る順行政書士 重要事項総まとめ」

→ 一般知識の補強に使用しました。

【問題集 3冊】

- LEC「出る順行政書士 ウォーク問過去問題集」2冊

→ メインの問題集として使用しました。 - LEC「出る順行政書士 直前予想模試」

→ 試験直前期に、解答の時間配分等を確認するために使用しました。

- LEC「行政書士 合格六法」

→ メインの六法として使用しました。 - ダイエックス「行政書士マスター六法&判例」(現在は絶版)

→ 判例を引くために使用しました。

独学による受験結果

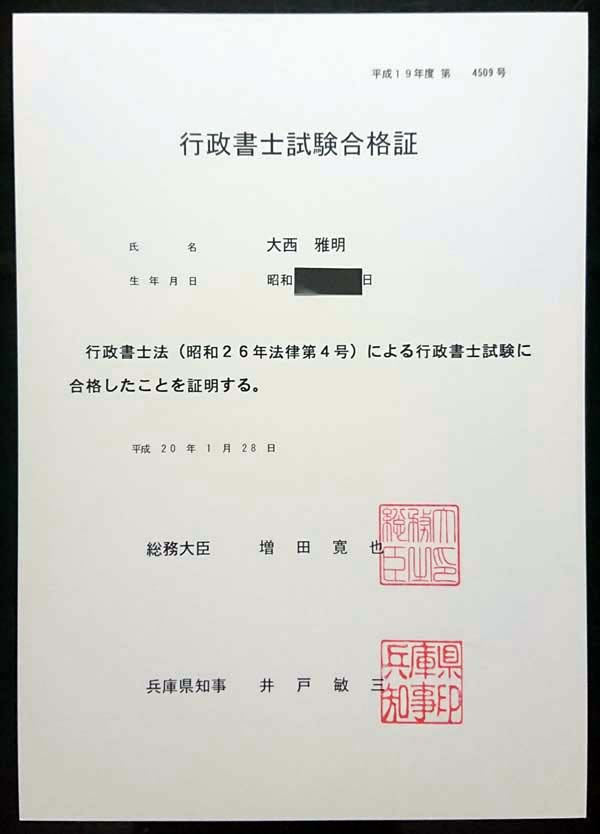

最後に、私が独学で行政書士試験を受験した結果を掲載しておきます。

合格通知

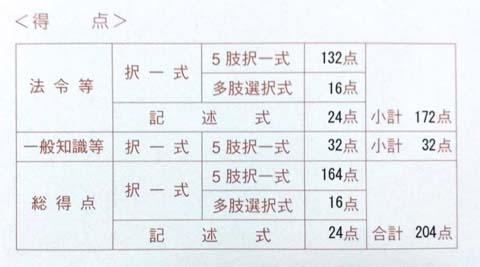

平成19年度合格 : 300点満点中、204点(択一式:180点、記述式24点)

※ 合格ライン:180点以上

合格証書

行政書士試験の合格証書です。総務大臣と県知事の名で発行されています。

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、短期合格を目指したい方には通信講座もおすすめです。

下記の記事では、行政書士のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式で紹介しています。費用の安さや合格率の高さなど項目別のおすすめ講座も紹介していますので、参考にしてください。

- 行政書士のおすすめ通信講座ランキング

10万円以下で人気講座が受講できます!