行政書士試験【2026年度】試験日から申し込み・試験内容まで徹底解説

更新日:2026年1月28日

行政書士試験の受験を考えている方は、試験はいつ実施されるの?どうやって申し込むの?どんな試験科目が出題されるの?など気になっているのではないでしょうか。

そこで、行政書士の試験日や申し込み方法・試験内容などを解説しますので、これから行政書士試験を受験される方は、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

行政書士の試験日【2026年度】

まずは、行政書士試験の試験日から解説していきます。

年1回・11月の第2日曜日

行政書士試験は、年に1回だけ、11月の第2日曜日に実施されます。試験時間は、午後1時から午後4時までの3時間です。

チャンスは年に1度しかありませんので、十分な準備をして試験に臨む必要がありますね。

試験日や試験時間などの詳細については、試験実施団体「一般財団法人 行政書士試験研究センター」のホームページをご確認ください。

2026年度は11月8日(日) ※予想

行政書士試験が例年どおり11月の第2日曜日に実施されると仮定すると、2026年度の試験日は、令和8年11月8日(日)と予想されます。

- 【試験日(予想)】令和8年11月8日(日) 午後1時~午後4時

申し込み日程【2025年度】

※ 下記は2025年度の試験日程です。2026年度の日程が公表され次第、更新します。

2025年度(令和7年度)の行政書士試験の試験日程は、下記のとおりとなっています。

| 試験の公示 | 令和7年7月7日(月) |

|---|---|

| 案内配付 | 令和7年7月22日(火)~8月18日(月) ⇒一般財団法人 行政書士試験研究センター |

| 申込期間 | <インターネット> 令和7年7月22日(火)午前9時~8月25日(月)午後5時 |

| <郵送> 令和7年7月22日(火)~8月18日(月) ※消印有効 |

|

| 受験票の発送 | 例年10月中旬~下旬に発送 |

| 試験日 | 令和7年11月9日(日) |

| 試験時間 | 午後1時~午後4時(3時間) |

| 合格発表日 | 令和8年1月28日(水) ※例年、午前9時に発表 |

| 受験資格 | 年齢、学歴、国籍等を問わず誰でも受験可能 |

| 受験料 | 10,400円 ※令和3年度までは7,000円でしたが、令和4年度以降10,400円に改定されています。 |

以下では、行政書士試験に合格するまでのスケジュールについて、詳しく解説します。

- 試験の公示

- 試験の申し込み

- 受験票の郵送

- 試験当日

- 合格発表

1.試験の公示

行政書士試験の日程などは、例年7月上旬に公示されます。それより早い時期(例年4月上旬頃)に、予定として概要情報が発表され、7月の公示により確定することになります。

2025年度は7月7日(月)に公示されました。試験日や申込期間のほか、試験会場や願書の配布場所など、試験についての詳細情報が発表されます。

試験会場は、各都道府県に1ヶ所以上設けられ、47都道府県で約60ヶ所の会場が毎年用意されます。

具体的な試験会場は、行政書士試験研究センターの公式サイトに一覧表が掲載されていますので、そちらをご確認ください。

⇒ 試験地・試験場一覧(行政書士試験研究センター公式サイト)

2.試験の申し込み

行政書士試験の申し込み方法は、「インターネット」又は「郵送」のいずれかが選べます。

インターネットでの申し込み方法

インターネットで申し込む場合は、以下の手順になります。

- 受験申込画面で必要事項を入力し、顔写真画像を登録

- クレジットカード又はコンビニで受験手数料(10,400円)を払込み

郵送での申し込み方法

郵送で申し込む場合は、以下の手順になります。

- 「受験願書」を窓口又は郵送で入手する(行政書士会や都道府県庁などで配布しています。⇒配布場所一覧)

- 「受験願書」に必要事項を記入し、「顔写真(縦4cm×横3cmのカラー写真)」を貼り付け

- 「受験手数料(10,400円)」を専用の振替払込用紙により郵便局で払込み(郵便局でしか支払えません)

- 「受験願書」に「振替払込受付証明書」を貼り付けて郵送(簡易書留)

このように、郵送で申し込むのは、かなりの手間がかかりますね。インターネットで申し込む方が簡単で便利ですので、特に事情がない限りは、インターネットによる申し込みをおすすめします。

なお、具体的な受験願書の取寄せやインターネットの申込みについては、行政書士試験のご案内(行政書士試験研究センター公式サイト)をご確認ください。

3.受験票の送付(試験会場の通知)

行政書士試験に申し込むと、例年10月中旬から下旬にかけて受験票が郵送されます。受験票には自分の受験番号や試験会場などが記載されています。

行政書士試験は、居住地にかかわらず、全国の試験会場で受験が可能ですが、試験会場は先着順で決まるため、試験の受付状況によっては自分が希望した試験会場とは異なる会場に変更されている可能性があります。手元に届いたらすぐに確認するようにしましょう。

- 試験会場の詳細はこちら⇒行政書士試験の試験会場や持ち物などの注意点

4.試験当日

毎年11月の第2日曜日に試験がありますので、行政書士試験を受験予定の方は、必ず予定を空けておきましょう。

2025年度の試験日は、11月9日(日)です。試験時間は、午後1時から午後4時までの3時間となっていますので、昼食は済ませて遅刻しないように余裕をもって計画を立てましょう。

5.合格発表

令和7年度の行政書士試験の合格発表は、令和8年1月28日(水)です。

例年、発表日当日の午前9時に、行政書士試験研究センターのホームページで掲載が開始されます。

また、行政書士試験研究センター事務所の掲示板でも、合格者の受験番号が公示されます。

なお、受験者全員に合否通知書(得点も記載)が郵送されます。さらに、合格者には、合格発表の2~3週間後に合格証も郵送(簡易書留)されます。

- 行政書士試験当日に実施される解答速報はこちら⇒行政書士試験の解答速報まとめ

※解答速報で自己採点すれば、合格発表まで待たなくても、ある程度の結果が判断できます。

試験内容

次は、行政書士試験はどんな試験内容なのか、その試験科目、出題形式・出題数、配点・合格点について解説します。

2024年度(令和6年度)から、試験科目が若干変更され、これまで「一般知識等」と呼んでいた科目が「基礎知識」になりました。

「一般知識等」科目内の「政治・経済・社会」が「一般知識」になり、「行政書士法等の諸法令」が新たに明記されました。

| 令和5年度まで | ⇒ | 令和6年度以降 | ||

|---|---|---|---|---|

| 一般知識等 | 政治・経済・社会 | 基礎知識 | 一般知識 | |

| 行政書士法等の諸法令 | ||||

| 情報通信・個人情報保護 | 情報通信・個人情報保護 | |||

| 文章理解 | 文章理解 | |||

それでは、以下で順に、解説していきます。

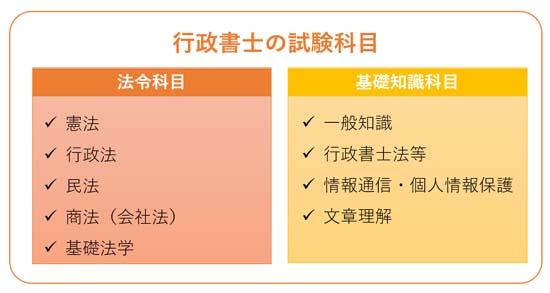

試験科目は法令科目と基礎知識科目の2種類

行政書士試験の試験科目は次のとおり公表されており、法令科目と基礎知識科目の2つに分かれています。

| 行政書士の業務に関し必要な法令等 【出題数46題】 |

憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学 |

|---|---|

| 行政書士の業務に関し必要な基礎知識 【出題数14題】 |

一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解 |

上記のように、法令科目で5科目、基礎知識科目で4科目の計9科目が行政書士の試験科目です。

法令科目

まずは、行政書士の試験科目のうち、憲法、行政法、民法、商法(会社法)及び基礎法学が出題範囲となっている法令科目から見ていきます。

| 試験科目 | 出題内容 |

|---|---|

| 憲法 |

憲法とは、日本における最高法規です。 憲法は、「総論」、「人権」、「統治」の3つに分けることができますが、行政書士試験では、国民の権利について定めた「人権」(自由権、幸福追求権など)、国の政治の仕組みについて定めた「統治」(国会、内閣、裁判所)を中心に出題されます。 |

| 行政法 |

行政法は、「行政法」という名称の法律が存在するわけではなく、行政に関する法令の総称として行政法と呼ばれています。 この行政法では、「行政法の一般的な法理論」、「行政手続法」、「行政不服審査法」、「行政事件訴訟法」、「国家賠償法」、「地方自治法」からの出題が中心となります。 行政法は、最も出題数が多く、配点の高い最重要科目なので、得意科目にしないといけない科目です。 |

| 民法 |

民法とは、一般市民の日常生活(売買契約のような取引など)に関して定めた身近な法律です。 憲法は、国家と国民との関係を定めたものであるのに対し、民法は国民同士の関係を定めた法律であり、その内容は、財産法(総則、物権、債権)と家族法(親族、相続)とに大きく分かれます。 民法は、行政法に次いで高い配点なので、行政書士試験では、メイン科目として対策する必要があります。 |

| 商法(会社法) |

商法では、「商法」と「会社法」の二つの法律が出題されます。 商法は、民法と同じく国民同士の関係について定めている法律ですが、民法は一般市民同士の取引を対象としているのに対し、商法は、民法の特別法として、個人事業主や会社などが営利目的で継続的に行う取引を対象とした法律です。 また、会社法は株式会社を中心とした会社の組織・運営などについて定めている法律です。 この科目は試験範囲が広いため、株式会社の機関(株主総会、取締役会など)や株式など、出題可能性の高いテーマに絞って学習をするのがコツです。 |

| 基礎法学 |

基礎法学とは、法律全般に関わる基礎的な知識が問われる科目です。 出題範囲が広い割に出題数が少ないため、過去問を中心に時間をかけずに対策をするのが効果的とされています。 |

基礎知識科目

次は、一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解が出題範囲となっている基礎知識科目です。

| 試験科目 | 出題内容 |

|---|---|

| 一般知識 |

2023年度試験までは、「政治・経済・社会」として出題されていた科目が2024年度から「一般知識」に変更されました。 「政治」では、政治体制や行政改革などから、「経済」では、国の予算や地方財政、国際経済などから、「社会」では、社会保障問題や環境問題などから出題されます。 |

| 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 |

2024年度から新たに試験科目として明記された科目です。 ※平成17年度までは試験科目に明記されていましたが、平成18年度に削除され、再び令和6年度から復活。 行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等から出題されます。 |

| 情報通信・個人情報保護 |

「情報通信」では、インターネット技術や情報セキュリティ技術、IT関連法などから、「個人情報保護」では、個人情報保護法等の条文知識から出題されます。 |

| 文章理解 |

「文章理解」では、「空欄補充」や「並べ替え」、「要旨把握」といった、国語(現代文)のような問題が出題されます。 |

出題形式は五肢択一式・多肢選択式・記述式の3種類

行政書士試験は、次の3つの出題形式で出題されます。

- 五肢択一式・・・1~5の選択肢から正解を選択する

- 多肢選択式・・・1~20の選択肢から空欄ア~エに当てはまる言葉を選択する

- 記述式・・・設問に対する回答を40字程度で記述する

そして、試験科目に応じた出題形式と出題数は、次の表のとおりです。

| 試験科目【法令等】 | 五肢択一式 | 多肢選択式 | 記述式 |

|---|---|---|---|

| 憲法 | 5問 | 1問 | - |

| 行政法 | 19問 | 2問 | 1問 |

| 民法 | 9問 | - | 2問 |

| 商法(会社法) | 5問 | - | - |

| 基礎法学 | 2問 | - | - |

| 合計 | 46問 | ||

| 試験科目【基礎知識】 | 択一式 |

|---|---|

| 一般知識 | 5~6問 |

| 諸法令 | 2問 |

| 情報通信・個人情報保護 | 3~4問 |

| 文章理解 | 3問 |

| 合計 | 14問 |

記述式の出題例

行政書士の試験内容のうち、イメージがつきにくいのは記述式だと思いますので、記述式試験の出題例を掲載しておきます。

令和5年度 行政書士試験 問題45(出典:行政書士試験研究センター 過去の試験問題)

AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につきBが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するためには、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。

と、このような形で出題されますので、これに対して40字程度で回答を記述するのが記述式問題です。

解答欄は、最大45文字まで記載できるマス目が用意されていますので、そこに記載していきます。

合格点は60%以上の正解(足切りあり)

次に、試験科目と出題形式に応じた配点・合格点を確認しておきたいと思います。

国家試験では、成績上位何%を合格させるような「相対評価」の試験が一般的です。

しかし、行政書士試験では、「絶対評価」が採用されていて、何点以上正解すれば合格、という合否の決め方になっています。このため、毎年の合格率に変動が生じます。

| 試験科目 | 出題形式 | 出題数 | 配点 | 小計 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 法令等 | 5肢択一式 (4点/問) |

40問 | 160点 | 244点 | 300点 |

| 多肢選択式 (8点/問) |

3問 | 24点 | |||

| 記述式 (20点/問) |

3問 | 60点 | |||

| 基礎知識 | 5肢択一式 (4点/問) |

14問 | 56点 | 56点 |

合格基準点は、「法令等」が50%以上、かつ、「基礎知識」が40%以上、かつ、全体の得点が60%以上(=180点以上)とされています。

つまり、合計点で60%以上が合格ラインです。ただし、足切りが設けられており、法令等で50%と基礎知識で40%は得点する必要があるということですね。

なお、合格基準点については、試験問題の難易度を評価し、補正的措置が加えられることがあるとされています。

難易度・合格率

次は、 行政書士試験の難易度や合格率について見ていきます。

受験者数は4万人前後で推移

行政書士試験の受験者数は、上のグラフのとおり、4~5万人程度で推移しています。

私の手元の資料では、2003年(平成15年)の81,242人をピークに減少傾向が続きましたが、2019年から上昇に転じ、増加傾向にあります。

直近の2025年度の受験者数は、50,163人です。

いずれにしても、受験者数が5万人というのは、人気資格といえますね。

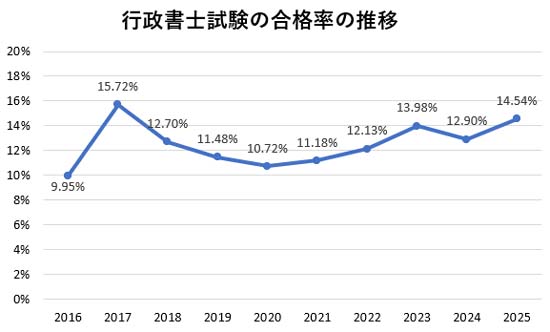

合格率は10%前後で推移

行政書士試験は、おおむね10%前後の合格率で推移していますので、難関資格といえますね。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成28年度 (2016年度) |

41,053 | 4,084 | 9.95% |

| 平成29年度 (2017年度) |

40,449 | 6,360 | 15.72% |

| 平成30年度 (2018年度) |

39,105 | 4,968 | 12.70% |

| 令和元年度 (2019年度) |

39,821 | 4,571 | 11.48% |

| 令和2年度 (2020年度) |

41,681 | 4,470 | 10.72% |

| 令和3年度 (2021年度) |

47,870 | 5,353 | 11.18% |

| 令和4年度 (2022年度) |

47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 令和5年度 (2023年度) |

46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 令和6年度 (2024年度) |

47,785 | 6,165 | 12.90% |

| 令和7年度 (2025年度) |

50,163 | 7,292 | 14.54% |

直近の2025年度試験で見ると、受験者数 50,163人のうち7,292人が合格しており、合格率は14.54%となっています。

合格者が7,292人と聞くと、かなり多くの人が合格するんだなぁと感じるかもしれません。しかし、50,163人が受験しているわけですから、42,871人が落ちていることになります。

そう考えれば、受験者のほとんどが落ちる難関試験だというのが実感できますね。

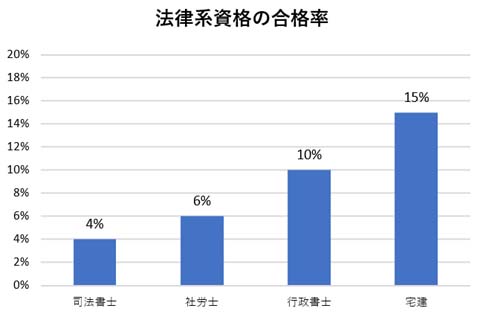

法律系国家資格では比較的手軽な難易度

ここで、行政書士試験の合格率を、他の有名な法律系資格と比較してみたいと思います。

| 資格名 | 合格率 |

|---|---|

| 司法書士 | 約 4% |

| 社労士 | 約 6% |

| 行政書士 | 約10% |

| 宅建士 | 約15% |

このように、司法書士の合格率は4%、社会保険労務士の合格率も6%しかないことから、明らかに難関資格です。

一方、行政書士の合格率は10%程度あり、超人気資格の宅建士の15%より、やや難しいぐらいの位置づけといえます。

このため、行政書士は難関資格ではありますが、法律系の国家資格の中では比較的手軽にチャレンジできる資格といえますね。

ただし、実際のところ、10%という合格率自体は、10人受験すると、9人は落ちる試験だということを忘れてはいけません。

ほとんどの人は落ちる試験ですから、十分な受験対策が必要です。

行政書士試験は独学でも合格できる?

では、行政書士試験は、独学でも合格できるのでしょうか。

私自身は、独学で行政書士試験に合格することができました。今の時代、ネットで検索すればすぐにわかりますが、独学で合格している方は数多くいらっしゃいます。

独学におすすめの勉強法・テキスト

行政書士試験は、テキスト1冊をしっかりと読み、問題集・過去問を複数回繰り返すだけで、独学でも十分に合格可能な資格です。

独学の勉強法のポイントは、以下のとおりです。

- テキスト・過去問を選ぶ(最低限、1冊ずつあればOK)

- テキストを通読して全体像を把握する

- 問題集を解きながらテキストを覚える(最低3周)

- 模試を受験する(又は予想問題集を解く)

- 総復習する

行政書士試験に独学で合格するための勉強法やおすすめテキストについては、下記のページで詳しく紹介していますので、そちらを参考にしてください。

勉強時間・スケジュール

初心者が行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は、一般的に500時間(~800時間)といわれています。

この500時間という勉強時間を達成するために何ヶ月かかるのか逆算すると、以下のようになります。

| 1日の勉強時間 | 要する勉強期間・スケジュール |

|---|---|

| 3時間 | 半年 |

| 2時間 | 9ヶ月 |

| 1時間 | 1年半 |

行政書士試験は11月の第2日曜日に実施されますので、1日に2~3時間の勉強をするとしたら、1月~4月頃には勉強を始めておく必要がありますね。

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、効率的に短期合格を目指したい方には、通信講座もおすすめです。

下記の記事では、行政書士のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式で紹介しています。初心者向け講座をはじめ、費用の安さや合格率の高さなど項目別のおすすめも紹介していますので、参考にしてください。

- 行政書士通信講座おすすめランキング

10万円以下で人気講座が受講できます!

行政書士試験に関するよくある質問

行政書士試験に関するよくある質問事項を以下にまとめました。疑問や不明点などがあれば、ぜひご覧ください。

試験時間は何時から何時まで?

試験時間は午後1時から午後4時までの3時間です。

試験開始時間は午後1時ですが、午後12時20分までに受験票に記載された受験番号の座席に着席しておく必要があります。

午前11時50分から試験室への入室が可能ですので、余裕をもって会場や試験室へ向かいましょう。

試験科目免除の制度はある?

行政書士試験には、試験科目を免除するような制度はありません。

宅建試験や賃貸不動産経営管理士試験では、講習を修了すれば、一部の科目(5問)が免除になったり、マンション管理士試験や管理業務主任者試験では、いずれかの合格者は他方の試験で一部の科目(5問)の免除が受けられたりしますが、行政書士試験では、受験者の全員が全科目を受験する必要があります。

試験合格以外にも行政書士になる方法はある?

行政書士試験を受験しなくても、行政書士になる資格を取得する方法があります。

それは、国家公務員、地方公務員又は一定の独立行政法人の職員として、行政事務に20年以上(高卒以上の学歴がある場合は17年以上)従事することによって、行政書士の資格を取得する方法です。

また、弁護士や弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの国家資格を取得することによっても、行政書士の資格が得られます。

ですので、このような方は、そもそも行政書士試験を受験する必要がない、ということになりますね。

司法書士の試験日はいつ?

行政書士と試験科目が一部共通していることもあり、ステップアップとして司法書士の受験を考える方も多いと思います。

司法書士の試験日は、例年7月の第1日曜日です。

11月に行政書士試験を受験してから、翌年7月の司法書士試験に向けて勉強を開始する方もいらっしゃるかもしれませんね。

司法書士の試験日や試験内容については、下記の関連記事で解説していますので、そちらも合わせてご覧ください。

行政書士の試験日程を把握して適切な対策をしよう

行政書士試験は、行政書士法第3条の規定に基づき、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行うこととされている試験です。

この行政書士試験は、法律に基づき実施される試験ですので、まさしく”国家試験”ですね。

ただし、国が直接実施しているわけではなく、指定試験機関として総務大臣の指定を受けた「一般財団法人 行政書士試験研究センター」が、都道府県知事の委任を受けて実施しています。

一般財団法人 行政書士試験研究センター

〒102-0082

東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階

一般財団法人 行政書士試験研究センター(公式サイト)

行政書士試験は、例年11月の第2日曜日に実施されます。

出題範囲が広く、記述式問題も含まれます。合格難易度は高いですが、絶対評価の試験ですので、6割を正解できれば合格が可能です。

行政書士試験の合格に必要な勉強時間を把握し、試験日程から逆算して効率的かつ計画的に勉強を進めていきましょう。

独学でも合格は可能ですが、遠回りをしてしまう可能性もあります。独学が不安な方、効率的に短期合格を目指したい方は、通信講座もおすすめです。