司法書士の試験日【2026年度】申し込みから試験会場・科目まで解説

更新日:2026年1月5日

司法書士試験の受験を考えている方は、試験はいつ実施されるの?どうやって申し込むの?どんな試験科目が出題されるの?など気になっているのではないでしょうか。

そこで、司法書士試験の試験日や申し込み方法、試験会場・科目まで紹介しますので、これから司法書士試験を受験される方は、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

司法書士の試験日【2026年度】

では、司法書士試験の試験日から解説していきます。

試験日は年1回・7月の第1日曜日

司法書士試験には、筆記試験と口述試験があり、それぞれ以下の日程で、年に1回だけ実施されます。

筆記試験

毎年1回、7月の第1日曜日に実施

口述試験

(筆記試験合格者のみ)10月の平日に実施

チャンスは年に1度しかありませんので、十分な準備をして試験に臨む必要がありますね。

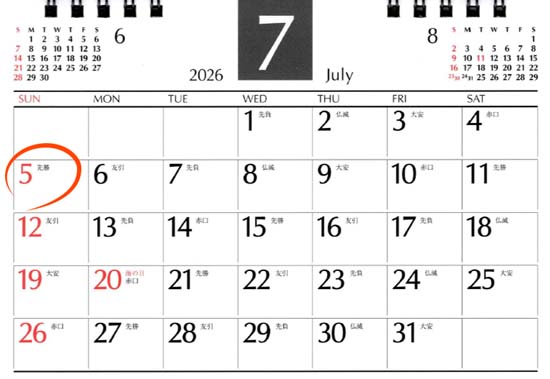

2026年度の試験日は7月5日(日) ※予想

司法書士試験が例年どおり7月の第1日曜日に実施されると仮定すると、2026年度の司法書士試験日は、令和8年7月5日(日)と予想されます。

- 【試験日(予想)】令和8年7月5日(日)

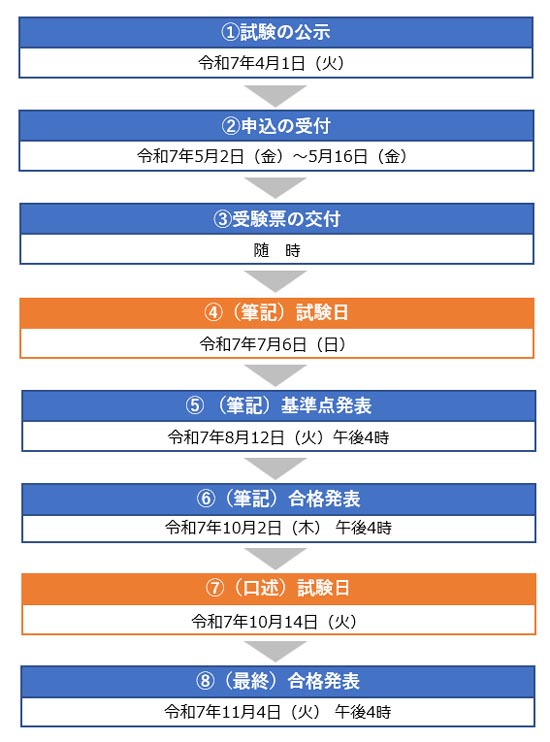

申し込み日程【2025年度】

※ 下記は2025年度の試験日程です。2026年度の日程が公表され次第、更新します。

2025年度(令和7年度)の司法書士試験の申込期間、試験日、合格発表などの試験日程は、下記のとおりです。

| 試験の公示 | 令和7年4月1日(火) | |

|---|---|---|

| 申込期間 | 令和7年5月2日(金)~5月16日(金) ※消印有効 ⇒法務省(司法書士試験) ※願書の配布は、4月1日から開始されます。 |

|

| 筆記試験 | 試験日時 | 令和7年7月6日(日) 午前の部:9時30分~11時30分(2時間) 午後の部:13時~16時(3時間) |

| 基準点発表 | 令和7年8月12日(火)16時 | |

| 合格発表 | 令和7年10月2日(木)16時 | |

| 口述試験 | 試験日 | 令和7年10月14日(火) |

| 最終合格発表 | 令和7年11月4日(火)16時 | |

| 官報公告 | 令和7年11月28日(金) | |

| 受験資格 | 年齢、性別、学歴等を問わず誰でも受験可能 | |

| 受験料 | 8,000円 | |

以下では、司法書士試験に合格するまでのスケジュールについて、詳しく解説します。

- 試験の公示

- 試験の申し込み

- 受験票の交付(試験会場の確認)

- (筆記)試験当日

- (筆記)基準点発表

- (筆記)合格発表・(口述)受験票の発送

- (口述)試験当日

- (最終)合格発表

1.試験の公示

司法書士試験の日程などは、例年4月上旬に公示されます。

2025年度は4月1日(火)に公示されました。試験日や申込期間のほか、試験会場や願書の配布場所など、試験についての詳細情報が発表されます。

2.試験の申し込み

司法書士試験の申し込み方法は、「①受験案内・願書の入手」と「②願書の提出」の2段階のステップがあります。

①受験案内・願書を窓口又は郵送で入手する

司法書士試験の「受験案内(実施要領)」は、法務省(司法書士試験)のページからダウンロードできますが、受験の申し込みはインターネットではできませんので、まずは「受験申請書(願書)」を入手する必要があります。

願書は、法務局又は地方法務局の総務課で、次のいずれかの方法により入手することができます。(法務局・地方法務局の所在地や連絡先は、受験案内の最後のページに記載されています。)

※ 支局・出張所では交付していませんのでご注意ください。

- 窓口で入手

- 封筒の表に「司法書士請求」と朱書きしたうえで、返信用封筒〔自身の宛名を書き、180円切手を貼った角形2号(A4サイズ)の封筒〕を同封して、郵送

私はいつも、長形3号(A4三つ折りサイズ)の封筒に、角形2号(A4サイズ)を小さく折って入れて、郵送で請求していました(上記の写真参照)。

この場合の送付用(長形3号)の切手は、110円切手(50g以内の定形郵便)でOKです。

②願書を窓口又は郵送で提出する

受験申請書(願書)を入手したあとは、5月2日(金)~5月16日(金)の申し込み期間中に、下記のとおり準備し、「窓口に持参」又は「郵送」すれば、申し込みが完了です。

- 「パスポートサイズの顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)」を貼り付け、住所・氏名など必要事項を記入する。

※2022年度までは縦5cm×横5cmでしたが、2023年度以降は縦4.5cm×横3.5cmに変更されています。 - 「受験手数料(8,000円)」を収入印紙で納付し(郵便局で納付できます)、受験申請書に貼り付ける。

- 「受験申請書(願書)」を法務局又は地方法務局の総務課に提出する。

※ 郵送する場合は、受験票に自身の宛名と85円切手を貼り、封筒の表に「司法書士受験」と朱書きしたうえで、書留郵便(簡易書留でOK)で郵送する。

願書はいつ提出すべき?

願書は、郵送の場合でも、申込期間が始まる前は受け付けてもらえませんので、申込期間の開始後に届くように郵送する必要があります。

申込期間は10日間ほどしかありませんが、受験生の間では「その期間中でいつ申し込むべきか」という論争があったりします。

申込期間の終盤は、やる気のない受験生が多いため、当日欠席者が多かったり、午後から帰る受験生がいるなど、席が空いて快適に受験できる可能性がある、という話があります。

実際、その傾向があるのは事実で、合格者の受験番号も、後半はかなり少なくなっています。

私の場合、そこまでの深読みはせず、順当に申込期間が始まる日ぐらいに願書を提出(郵送)していました。

やはり、受付が始まっているのに願書を抱えている状態に耐えられないというのが本音ですね。提出を忘れるリスクもありますし。

まぁこれは、それぞれの考え方次第かなと思います。

3.受験票の交付(試験会場の確認)

司法書士試験の申し込み方法に応じ、窓口の場合はその場で受験票が交付され、郵送の場合は後日郵送されます。

受験票には自分の受験番号や試験会場などが記載されていますので、しっかり確認しておきましょう。

なお、具体的な試験会場については、後述の司法書士の試験会場のところで詳しく解説します。

4.(筆記)試験当日

毎年7月の第1日曜日に筆記試験がありますので、司法書士試験を受験予定の方は、必ず予定を空けておきましょう。

2025年度の試験日は、7月6日(日)です。試験は、午前9時30分から始まりますが、集合時間は午前9時です。

受験の注意事項などの説明が始まりますので、集合時間までに試験会場に到着し、着席しておく必要があります。

なお、指定時刻が午前9時15分とされています。この時刻を過ぎた場合は受験させてもらえませんので、絶対に遅れないようにしましょう。

5.(筆記)基準点発表

筆記試験の約1ヶ月後に、択一式の基準点(足切り点)が、法務省のホームページで発表されます。

2025年度は、8月12日(火)の午後4時です。

択一式に関しては、各予備校の解答速報による自己採点で、得点をほぼ確定させることができます。

まずは、この基準点発表が大きな山場ですね。

試験当日に実施される解答速報や基準点予想については、下記の関連記事をご参照ください。

6.(筆記)合格発表・(口述)受験票の発送

筆記試験の合格発表は、令和7年10月2日(木)です。

発表日当日の午後4時に、以下の方法により発表されます。

- 法務局又は地方法務局の掲示板に掲示【受験番号】

- 法務省のホームページに掲載【受験番号】

そして、合格者には、口述試験の受験票(兼 筆記試験の合格通知)が発送されます。

7.(口述)試験当日

筆記試験の合格者を対象に、合格発表の約2週間後の平日に、口述試験が実施されます。

2025年度は、10月14日(火)で、実施時刻は受験票に記載されます。

口述試験に落ちる人は、ほぼいません。とにかく遅刻せずに会場に到着することを目指しましょう。

口述試験対策は、下記の関連記事をご参照ください。

8.(最終)合格発表

令和7年度の司法書士試験の最終合格発表は、令和7年11月4日(火)です。

- 発表日の午後4時に法務局又は地方法務局の掲示板に掲示【受験番号】

- 発表日の午後4時に法務省ホームページに掲載【受験番号】

- 発表日の3~4週間後に官報で公告【受験番号及び氏名】

- 合格証書交付式(又は郵送)により、合格証書を交付

※ 最終合格発表で掲示・掲載されるのは「筆記試験」の受験番号です。毎年、口述試験の受験番号と勘違いして、「え?番号がない!?」と絶望する方がいらっしゃいますので、ご注意ください。

※ 合格証書交付・官報公告については、下記の関連記事をご参照ください。

司法書士の試験会場

次は、司法書士試験が実施される試験会場について解説します。

全国15か所の会場で実施

司法書士試験(筆記試験)の試験会場は、次の15か所で実施されます。

【実施場所(筆記試験)】東京、横浜、さいたま、千葉、静岡、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松

※ 2019年度試験までは全国の各都道府県で実施されていましたが、受験者数の減少や他の国家試験の実施状況を踏まえ、2020年度試験以降、15か所に縮小されました。

試験会場は、受験者の住所地にかかわらず、全国どこの会場でも受験することができます。

なお、試験会場の多くは、大学や専門学校など、教室型の部屋が確保できる施設になっています。

試験会場一覧【2025年度】

司法書士試験の具体的な試験会場は、下表のとおり、各法務局又は地方法務局のホームページで公表されています。

※ 2025年度の試験会場が未定のところは昨年度の会場を見え消しで表示しています。⇒ 2025.4.23現在、全ての試験会場が出揃いました。

| 受験地 | 試験会場【2025年度】 (法務局ホームページ) |

|---|---|

| 札幌 | TKP札幌駅カンファレンスセンター 札幌法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 仙台 | サンフェスタ 仙台法務局(令和7年度司法書士試験PDF) |

| さいたま | 獨協大学(東棟) さいたま地方法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 千葉 | 千葉工業大学 津田沼キャンパス 千葉地方法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 東京 | 早稲田大学 早稲田キャンパス(3号館・8号館・10号館・15号館) 東京法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 横浜 | 慶應義塾大学日吉キャンパス 第4校舎独立館 横浜地方法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 静岡 | 常葉大学 静岡草薙キャンパス(C棟・D棟) 静岡地方法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 名古屋 | 愛知大学名古屋キャンパス 講義棟(7階から11階) 名古屋法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 京都 | 同志社大学 新町キャンパス 尋真館 京都地方法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 大阪 | 関西大学 千里山キャンパス 大阪法務局(令和7年度司法書士試験会場PDF) |

| 神戸 | 甲南大学 神戸地方法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 広島 | 広島工業大学専門学校 広島法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 高松 | 香川大学 幸町南キャンパス 《総合教育棟(経済学部)・幸町南6号館(法学部)》 高松法務局(令和7年度司法書士試験PDF) |

| 福岡 | 九州産業大学(8号館・12号館) 福岡法務局(令和7年度司法書士試験) |

| 那覇 | 沖縄県青年会館 那覇地方法務局(令和7年度司法書士試験) |

司法書士の試験科目

次は、司法書士試験の試験科目、出題形式・出題数、配点・基準点などの試験内容について、順に紹介していきます。

筆記試験は全11科目

司法書士試験(筆記試験)の試験科目は、次のとおり公表されており、全部で11科目あります。

- 憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む。)及び刑法に関する知識

- 不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。)

- 供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識

- その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

主要4科目で全出題の4分の3を占める

このなかで、主要4科目と呼ばれるのが、民法・不動産登記法・商法(会社法)・商業登記法の4科目です。

なぜ主要科目と呼ばれるのかというと、この4科目だけで、択一式の全出題数の4分の3を占めるからです。

さらに、記述式の全2問も、主要科目である不動産登記法・商業登記法からの出題です。

マイナー科目も侮れない

一方、残りの民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、憲法、刑法の8科目は、マイナー科目と呼ばれています。

出題数が少ないとはいえ、司法書士試験では、捨て科目を作るような余裕はありませんので、決して侮ることはできません。

科目ごとの出題形式・出題数

司法書士試験は、「筆記試験」と「口述試験」の2段階の試験があり、筆記試験の合格者のみを対象に、口述試験が実施されます。

ただし、口述試験は基本的にほぼ全員が合格しますので、実質的な試験は筆記試験のみと考えておいて問題ありません。

科目ごとの出題形式・出題数は、以下のとおりです。

筆記試験

筆記試験は、五肢択一式(マークシート方式)が70問(午前の部:35問、午後の部:35問)と、記述式が2問の出題となります。

| 午前/午後 | 出題形式 | 試験科目 | 出題数 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 午前の部 (9時30分~11時30分) 2時間 |

択一式 | 憲法 | 3問 | 35問 |

| 民法 | 20問 | |||

| 商法(会社法) | 9問 | |||

| 刑法 | 3問 | |||

| 午後の部 (13時~16時) 3時間 |

択一式 | 不動産登記法 | 16問 | 35問 |

| 商業登記法 | 8問 | |||

| 供託法 | 3問 | |||

| 民事訴訟法 | 5問 | |||

| 民事執行法 | 1問 | |||

| 民事保全法 | 1問 | |||

| 司法書士法 | 1問 | |||

| 記述式 | 不動産登記法 | 1問 | 2問 | |

| 商業登記法 | 1問 |

口述試験

口述試験の試験範囲は、上記試験内容の2(不動産登記及び商業登記に関する知識 )と4(その他司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力)から出題されます。

口述試験は、受験生が一人ずつ試験室に入り、面接官2名から口頭で出される質問に対して、口頭で解答する試験です。

時間は、一人あたり10分~15分程度で、10問程度が出題されます。

| 時間 | 出題形式 | 試験科目 | 出題数 |

|---|---|---|---|

| 一人あたり10分~15分 | 口述 | 不動産登記法 | 10問程度 |

| 商業登記法 | |||

| 司法書士法 |

配点・基準点(足切り点)・合格点

司法書士試験の配点は、五肢択一式は、午前の部が35問で105点(1問3点)、午後の部も35問で105点(1問3点)、記述式は2問で140点(1問70点)とされています。

※ 令和6年度試験から、記述式の配点が「2問で70点」⇒「2問で140点」に変更(2023.12.4 法務省発表)

「午前の択一式」、「午後の択一式」、「記述式」のそれぞれに基準点(足切り点)が設けられ、いずれか一つでも基準点に満たない場合は、不合格となってしまいます。

採点の流れとしては、まず、「午前の択一式」、「午後の択一式」のいずれかが基準点を下回ると、その時点で不合格となります。

そして、「午前の択一式」、「午後の択一式」の双方の基準点をクリアした場合に、はじめて「記述式」の採点をしてもらうことができ、「記述式」の基準点もクリアすることができれば、最後に「総合得点」で合格者が決定されるという採点方式になっています。

このような採点方式となっているため、司法書士試験では、苦手科目を作らずにバランスよく学習する必要があります。

なお、司法書士試験の合否判定は、相対評価方式が採用されているため、何点以上取れば合格するというのがあらかじめ決まっているわけではなく、合格率が4~5%程度になるように(又は合格者数が600人前後になるように)合格点が定められると考えられています。

- 基準点予想はこちら⇒司法書士試験の解答速報&基準点の予想まとめ

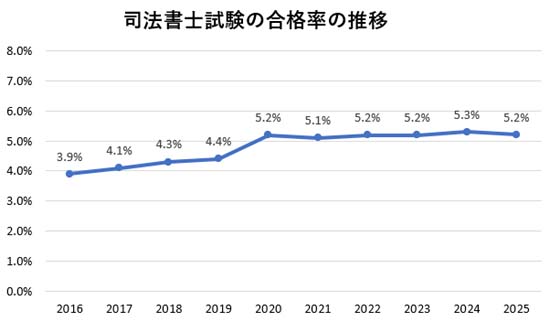

受験者数・合格率・難易度など統計データ(過去10年間)

司法書士試験の統計データ(受験者数、合格者数、合格率)は、下表のとおりとなっています。

受験者数は、平成20年の2万7千人から徐々に減少し、令和2年に1万1千人まで半減しましたが、この5年は上昇に転じており、1万4千人まで回復しました。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成28年 (2016年) |

16,725 | 660 | 3.9% |

| 平成29年 (2017年) |

15,440 | 629 | 4.1% |

| 平成30年 (2018年) |

14,387 | 621 | 4.3% |

| 令和1年 (2019年) |

13,683 | 601 | 4.4% |

| 令和2年 (2020年) |

11,494 | 595 | 5.2% |

| 令和3年 (2021年) |

11,925 | 613 | 5.1% |

| 令和4年 (2022年) |

12,727 | 660 | 5.2% |

| 令和5年 (2023年) |

13,372 | 695 | 5.2% |

| 令和6年 (2024年) |

13,960 | 737 | 5.3% |

| 令和7年 (2025年) |

14,418 | 751 | 5.2% |

合格率は、おおむね3~5%程度で緩やかに上昇傾向にあります。

司法書士試験は、法律系の資格の中では、司法試験に次ぐ難易度の超難関試験とされています。

- 合格率や難易度の詳細はこちら⇒司法書士試験の難易度・合格率

司法書士試験とは

司法書士試験とは、司法書士法第6条の規定に基づき、法務大臣が、筆記及び口述の方法により、毎年1回以上行うこととされている試験です。

つまり、司法書士試験は、法律に基づき実施される試験ですので、まさしく”国家試験”ですね。

しかも、試験の実施については、宅建や行政書士試験などのように民間に委託することなく、法務省が直接実施することになっています。

【法務省】

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111(代表)

そして、この司法書士試験に合格すれば、”司法書士となる資格”を取得することができます。

”司法書士となる資格”というのは、試験に合格しただけでは、まだ司法書士になったわけではないことを意味します。

司法書士になるには必要な手続を経る必要がありますので、詳しくは下記の関連記事をご参照ください。

司法書士試験は独学でも合格できる?

では、この超難関の司法書士試験には、独学でも合格できるのでしょうか?

正直なところ、独学で合格するのは極めて難しいですが、不可能ではありません。

私自身も、司法書士試験には独学で合格しました。

ただし、独学といっても、100%の独学ではなく、必要最小限で予備校の模試・答練や単科講座などをピンポイントで利用することは必要になりますので、その点はご留意ください。

勉強時間は最低3,000時間

司法書士試験に初心者が合格するためには、最低でも3,000時間の勉強時間が必要といわれています。

私も、約3,000時間の勉強でようやく合格することができました。

ただし、3,000時間というのは最低ラインですので、5,000~10,000時間ほど勉強するのが普通だという点に注意が必要です。

勉強時間の詳細については、下記の関連記事をご参照ください。

独学におすすめの勉強法

司法書士試験の勉強は、択一式対策・記述式対策・解答スピードアップ対策など、多岐にわたります。

私がおすすめする独学勉強法のポイントをまとめると以下のようになります。

- 択一式対策

- 基本テキストで基礎知識をおおまかに理解

- 要点整理テキストで択一知識の総整理&叩き込み

- 一問一答で択一知識の精度アップ・補強

- 記述式対策

- 記述式テキストで基礎から応用まで問題演習

- 記述式解法テクニックの参考書で解法をマスター

- 雛形集で基礎固め

- 答練・過去問で本試験形式の問題演習

- 解答スピードアップ・時間配分対策(直前期)

- 戦略を立てる

- 解答テクニックの実践練習

上記の勉強法やおすすめテキストについては、下記の関連記事で詳しく紹介していますので、そちらをご参照ください。

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、短期合格を目指したい方には、通信講座もおすすめです。

下記の記事では、司法書士のおすすめ通信講座・予備校を徹底的に比較してランキング形式でご紹介しています。

初心者向け講座のほか、学習経験者向け講座、費用の安い講座など目的別のおすすめもご紹介していますので、参考にしてください。

- 司法書士のおすすめ通信講座【予備校ランキング】

独学が安くつくとは限らない! 圧倒的低価格 99,000円!