国家資格難易度ランキング!私の勉強時間で14資格を徹底比較

更新日:2025年12月15日

当記事では、私の勉強時間に基づき、法律・不動産・会計・金融系の国家資格を中心とした資格の難易度をランキング形式で紹介します。

実際の私の勉強時間だけでなく、資格の合格順を考慮した「重複科目加算」や合格点との差を反映した「合格余裕率補正」といった独自の補正を適用し、実態に即した難易度ランキングになるよう工夫しましたので、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

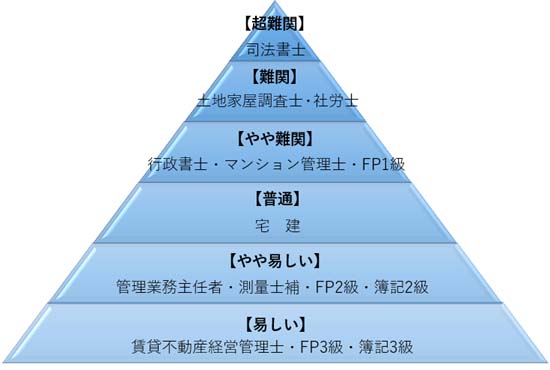

- 国家資格難易度ランキング

- No.1:【超難関】司法書士 2,985時間

- No.2:【難関】土地家屋調査士 1,050時間

- No.3:【難関】社会保険労務士 735時間

- No.4:【やや難関】行政書士 326時間

- No.5:【やや難関】マンション管理士 320時間

- No.6:【やや難関】FP1級 243時間

- No.7:【普通】宅建 229時間

- No.8:【やや易しい】管理業務主任者 153時間

- No.9:【やや易しい】測量士補 135時間

- No.10:【やや易しい】FP2級 109時間

- No.11:【やや易しい】簿記2級 84時間 ※公的資格

- No.12:【易しい】賃貸不動産経営管理士 77時間

- No.13:【易しい】FP3級 53時間

- No.14:【易しい】簿記3級 42時間 ※公的資格

- 資格難易度・勉強時間の補正

国家資格難易度ランキング

私は、これまでに司法書士・社労士・行政書士・宅建士・土地家屋調査士など士業の国家資格を含め、法律・不動産・会計・金融系の14資格に合格しました。

資格試験の合格までにかかった勉強時間が多ければ多いほど資格の難易度は高いと考えられます。

世間一般に示されている難易度とは違い、私という一個人の統一した指標に基づくため、難易度の評価に一貫性があるはずです。

もちろん、人それぞれ得手不得手があるため、難易度の感じ方は人によって異なりますが、ひとつのデータとして参考にしていただければ幸いです。

なお、単純に私の勉強時間だけで比較すると、試験科目の重複や、合格点との差が反映されないため、2種類の補正を適用することで、実態に即した難易度ランキングになるよう工夫しました。

資格の試験科目に重複がある場合、後から受験する資格では勉強を軽く済ませられるため、「後から受験した資格の勉強時間」に、「先に合格した資格の重複科目に相当する勉強時間」を「重複科目加算」として勉強時間に加えました。

また、私が合格点より高い得点で余裕をもって合格している場合、もっと少ない勉強時間で合格できた可能性があるため、私の得点と合格点との差を「合格余裕率補正」として勉強時間から差し引きました。

では、私の勉強時間に2種類の補正(重複科目加算・合格余裕率補正)を適用し、14種類の国家資格・公的資格の難易度をランキングすると、下表のようになります。

※ 2種類の補正については、当ページ最後の勉強時間の補正のところで詳しく解説します。

※ この表は、左右にスクロールできます。一番右端の列が、補正適用後の勉強時間です。

| 資格名 | 難易度 | (参考) 一般的な勉強時間 |

(補正前) 私の勉強時間 |

受験順序 | 科目重複資格 | 重複科目加算 | 得点 | 合格点 | 合格余裕率 | (補正後) 私の勉強時間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ①司法書士 | 超難関 | 3,000時間 | 3,000時間 | 8 | 宅建・行書・調査士 | 250時間 | 227点 | 208.5点 | 8% | 2,985時間 |

| ②土地家屋調査士 | 難関 | 1,000時間 | 1,000時間 | 3 | 宅建 | 50時間 | 78点 | 78点 | 0% | 1,050時間 |

| ③社会保険労務士 | 難関 | 1,000時間 | 880時間 | 14 | FP1級~3級 | 50時間 | 選択31点 択一50点 |

選択22点 択一42点 |

21% | 735時間 |

| ④行政書士 | やや難関 | 500~800時間 | 240時間 | 4 | 宅建 | 130時間 | 204点 | 180点 | 12% | 326時間 |

| ⑤マンション管理士 | やや難関 | 500時間 | 200時間 | 6 | 管業・宅建 | 120時間 | 36点 | 36点 | 0% | 320時間 |

| ⑥FP1級(学科) | やや難関 | 500時間 | 200時間 | 13 | 宅建・司法書士 | 100時間 | 148点 | 120点 | 19% | 243時間 |

| ⑦宅建 | 普通 | 300時間 | 300時間 | 1 | -- | 0時間 | 42点 | 32点 | 24% | 229時間 |

| ⑧管理業務主任者 | やや易しい | 300時間 | 80時間 | 5 | 宅建 | 90時間 | 39点 | 35点 | 10% | 153時間 |

| ⑨測量士補 | やや易しい | 200時間 | 200時間 | 2 | -- | 0時間 | 96点 | 65点 | 32% | 135時間 |

| ⑩FP2級 | やや易しい | 200時間 | 130時間 | 12 | 宅建・司法書士 | 40時間 | 学科56点 実技87点 |

学科36点 実技60点 |

33% | 109時間 |

| ⑪簿記2級 ※公的資格 | やや易しい | 200~300時間 | 100時間 | 10 | -- | 0時間 | 83点 | 70点 | 16% | 84時間 |

| ⑫賃貸不動産経営管理士 | 易しい | 200時間 | 33時間 | 7 | 宅建・管業・マン管 | 60時間 | 35点 | 29点 | 17% | 77時間 |

| ⑬FP3級 | 易しい | 100時間 | 65時間 | 11 | 宅建・司法書士 | 20時間 | 学科58点 実技100点 |

学科36点 実技60点 |

39% | 53時間 |

| ⑭簿記3級 ※公的資格 | 易しい | 50~100時間 | 60時間 | 9 | -- | 0時間 | 100点 | 70点 | 30% | 42時間 |

では、この難易度ランキングの順位に沿って、それぞれの資格の概要と難易度について、比較しながら解説していきます。

比較する項目は、各資格の①資格の概要 ②合格率 ③偏差値 ④一般的な勉強時間の目安 ⑤私の勉強時間 ⑥難易度の所感・判定 の6項目です。

なお、難易度は、私が最初に合格した「宅建」を基準に判定しています。

宅建は、法律・不動産資格の登竜門とされていて、受験者数も国内最大規模ですので、宅建を基準にすることで難易度のイメージがつきやすいと思います。

※ 偏差値については、資格難易度ランキングで公表されている数字を引用しています。

※ 【難易度】資格名 補正後の私の勉強時間

〔合格率/偏差値/一般的な勉強時間〕

- No.1:【超難関】司法書士 2,985時間

〔4%/76/3,000時間〕 - No.2:【難関】土地家屋調査士 1,050時間

〔9%/64/1,000時間〕 - No.3:【難関】社会保険労務士 735時間

〔6%/65/1,000時間〕 - No.4:【やや難関】行政書士 326時間

〔10%/62/500~800時間〕 - No.5:【やや難関】マンション管理士 320時間

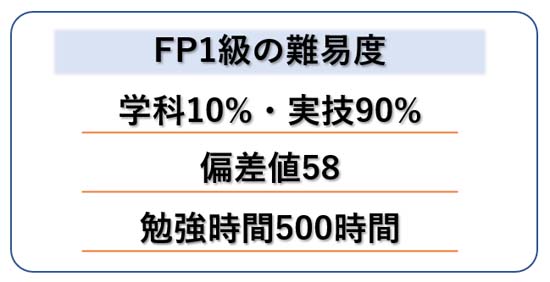

〔10%/61/500時間〕 - No.6:【やや難関】FP1級(学科) 243時間

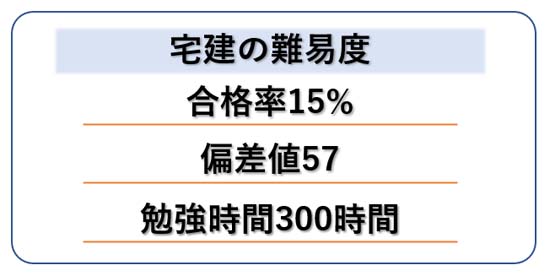

〔10%/58/500時間〕 - No.7:【普通】宅建 229時間

〔15%/57/300時間〕 - No.8:【やや易しい】管理業務主任者 153時間

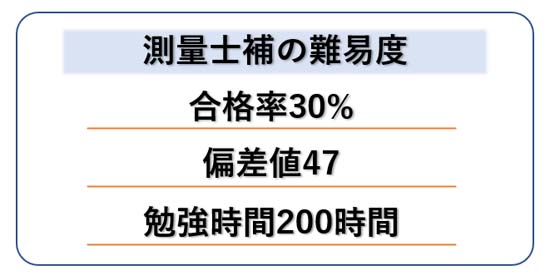

〔20%/55/300時間〕 - No.9:【やや易しい】測量士補 135時間

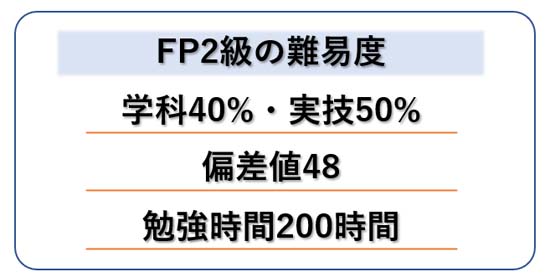

〔30%/47/200時間〕 - No.10:【やや易しい】FP2級 109時間

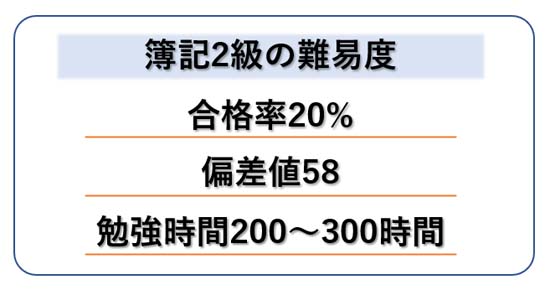

〔学科40%・実技50%/48/200時間〕 - No.11:【やや易しい】簿記2級 84時間

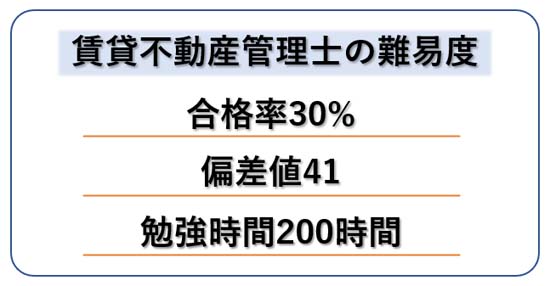

〔20%/58/200~300時間〕 - No.12:【易しい】賃貸不動産経営管理士 77時間

〔30%/41/200時間〕 - No.13:【易しい】FP3級 53時間

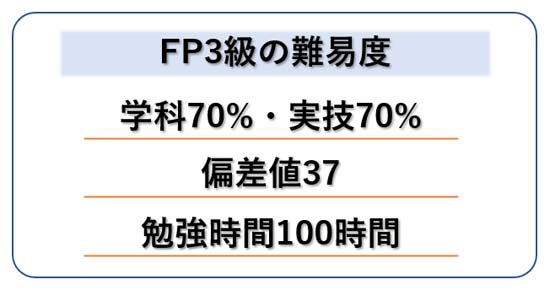

〔学科70%・実技70%/37/100時間〕 - No.14:【易しい】簿記3級 42時間

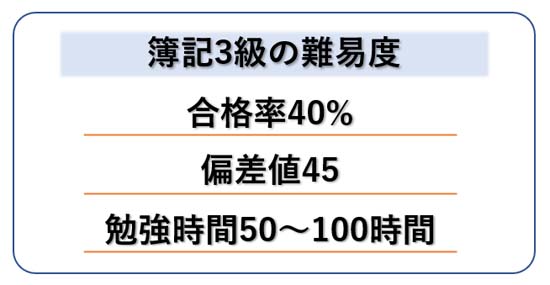

〔40%/45/50~100時間〕

No.1:【超難関】司法書士 2,985時間

資格の概要

司法書士は、売買・相続などの不動産登記、会社設立などの商業登記の手続代理が中心的な業務です。加えて、「成年後見制度」などにおいても活躍の場を広げています。

また、裁判書類作成業務は、簡易裁判所に限らず、本人訴訟を支援する形で認められており、さらに認定司法書士になれば、簡易裁判所の訴訟代理業務を行うことも可能です。

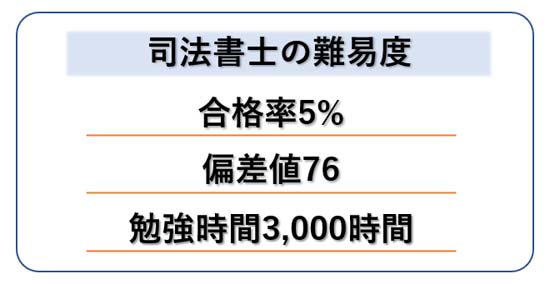

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

司法書士試験の合格率は5%程度で、偏差値は76、合格に必要な勉強時間は最低3,000時間とされており、一般的に超難関資格に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 5% | 76 | 最低3,000時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 3,000時間 (5年) |

250時間 (宅建・行書・調査士) |

8% (227点/208.5点) |

2,985時間 |

私の勉強時間は3,000時間で、一般的に必要とされる勉強時間どおりで、補正を適用しても2,985時間と、ほとんど変化がありませんでした。

他資格との重複は、宅建と民法・不動産登記法、行政書士と憲法・民法・会社法、土地家屋調査士と不動産登記法が重複することで、250時間の重複科目加算が入っています。

その一方、点数的に余裕を持った合格だったことから(実際には記述式が足切り点ギリギリでしたが。。)、結果的に若干のマイナス補正になりました。

難易度の所感・判定

司法書士は、私が受験した資格の中でダントツの圧倒的な難しさです。宅建や行政書士に比べると、10倍ほどの難易度があると感じます。

択一試験のボリュームは膨大ですし、記述対策も大変です。本試験も時間内に解ききれるかどうかのスピード勝負になります。

私は、司法書士の勉強を始めて最初の5年間で約1,000時間の勉強時間でしたが、これは、フルタイムで働きながらでしたので、平均すると1日に1時間の勉強もできていないぐらいです。

その後8年間のブランクを経て、仕事を辞めて専業受験生として2年(実勉強期間は半年+半年で1年)で約2,000時間の勉強をしました。

その結果、ようやく3,000時間の勉強時間を達成し、合格することができました。

私にとって、司法書士は超難関の難易度です。

- 司法書士試験の難易度は?合格率・偏差値・勉強時間を徹底解説

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 司法書士のおすすめのテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 司法書士のおすすめ通信講座

No.2:【難関】土地家屋調査士 1,050時間

資格の概要

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の手続代理、及び、これに必要な不動産の調査や測量を行うことを主な業務としています。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

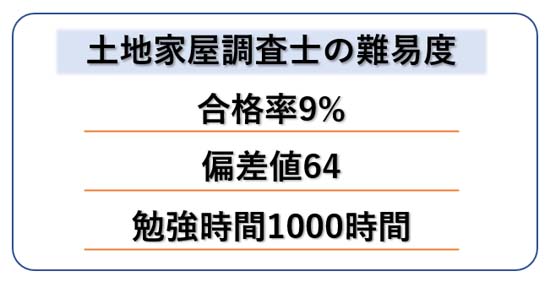

土地家屋調査士試験の合格率は9%程度で、偏差値は64、合格に必要な勉強時間は1,000時間とされており、国家資格として難関レベルの難易度に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 9% | 64 | 1,000時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 1,000時間 (1年4ヶ月) |

50時間 (宅建) |

0% (78点/78点) |

1,050時間 |

私の勉強時間は1,000時間で、補正を適用しても1,050時間と、ほとんど変化なしです。

他資格との重複は、宅建と民法が重複していますが、土地家屋調査士の試験範囲に占める割合はごくわずかなため、重複科目加算は50時間しかありませんでした。

また、私の得点も、合格基準点ジャストの合格だったため合格余裕率補正も入りませんでした。

難易度の所感・判定

土地家屋調査士は、知名度が低いため難関資格のイメージがないかもしれませんが、宅建に比べて3倍もの勉強が必要になります。

択一対策も必要ですが、それ以上に、関数電卓を使った座標計算や、三角定規を使った作図などの記述式対策が重要なため、高難度な資格です。

私は、1年目の受験は記述対策が不足していたため失敗し、2年目は記述対策に重点を置いて勉強した結果、合計1,000時間の勉強時間でギリギリ合格することができました。

私にとって、土地家屋調査士は、難関資格の位置づけになります。

- 土地家屋調査士試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間で徹底比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 土地家屋調査士のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 土地家屋調査士のおすすめ通信講座

No.3:【難関】社会保険労務士 735時間

資格の概要

社会保険労務士(社労士)は、「人」に関する専門家と呼ばれ、労務管理・社会保険のエキスパートとして、独立開業はもちろん、勤務社労士として働くこともできる資格です。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

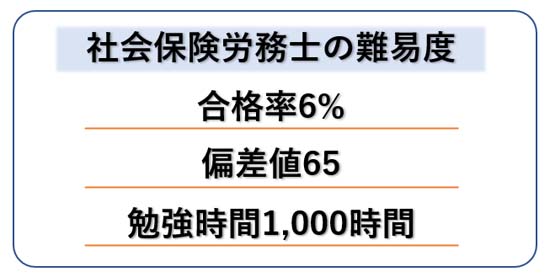

社労士試験の合格率は6%程度で、偏差値は65、合格に必要な勉強時間は1,000時間とされており、国家資格として難関レベルの難易度に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 6% | 65 | 1,000時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 880時間 (1年) |

50時間 (FP1級~3級) |

21% 選択31点・択一50点/選択22点・択一42点 |

735時間 |

私の勉強時間は880時間で、補正を適用すると735時間と、やや少なくなりました。

FP試験とは、健康保険・国民年金・厚生年金で重複がありますが、社労士の試験範囲に占める割合はごく一部に過ぎないため、重複科目加算は50時間だけです。

それよりも、合格点を上回って合格したことによる補正が大きく入ったため、結果的にマイナス補正になりました。(実際には、社労士試験は各科目に基準点があり、基準点ギリギリの科目もあったため、余裕を持った合格とはいえませんでしたが。)

難易度の所感・判定

社労士も、宅建に比べて3倍の勉強が必要になります。それでも司法書士に比べると3分の1ですよね。

これは、私の体感とも一致します。司法書士の択一対策に比べると、半分ぐらいのボリュームに感じますし、司法書士には記述対策も必要なので、それを合わせると、3分の1ぐらいになってきます。

社労士試験は、とにかく細かいことを覚えないといけないのが辛い試験です。私は勉強を始めてすぐに挫折するのを二度経験してから(勉強時間80時間)、三度目の挑戦(800時間)で勉強をやり切ることができました。

最初から細かい知識を覚えようとすると挫折してしまうので、基礎知識を徹底するところから始めるのが、社労士試験に合格するコツだと思います。

私にとって、社労士試験は、難関資格の位置づけになります。

- 社労士試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間を比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 社労士のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 社労士のおすすめ通信講座

No.4:【やや難関】行政書士 326時間

資格の概要

行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成や提出手続の代理・相談など、幅広い業務があります。

なかでも中心的な業務は、官公署への許認可の申請業務です。行政書士は、行政手続の専門家であり、許認可のプロフェッショナルです。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

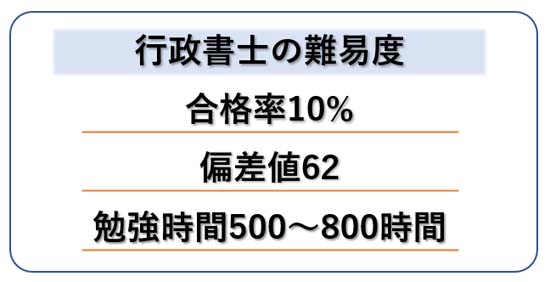

行政書士試験の難易度は、合格率は10%前後で、偏差値は62、合格に必要な勉強時間は500~800時間とされており、一般的には難関資格に位置付けられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 10% | 62 | 500~800時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 240時間 (4ヶ月) |

130時間 (宅建) |

12% (204点/180点) |

326時間 |

私の勉強時間は240時間でしたが、補正適用により326時間まで増えました。

宅建試験とは民法が重複しますので、その加算が大きいですね。合格余裕率でマイナス補正が入りますが、全体として加算の方が大きくなりました。

難易度の所感・判定

行政書士は一般的に難関資格とされていて、宅建の2倍ぐらいの勉強時間が必要とされています。

しかし、私としては、宅建は300時間の勉強をしましたが、行政書士はそれより短い勉強時間で合格できたので、宅建の難易度と大きな差はなく、宅建より少し難しいぐらいの印象です。

行政書士試験は、法令科目のほか、試験対策がしにくい基礎知識や記述式もありますので、そこに苦戦する人が多いですね。

私にとっては、行政書士試験はやや難関の位置づけです。

- 行政書士試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間を比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 行政書士のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 行政書士のおすすめ通信講座

No.5:【やや難関】マンション管理士 320時間

資格の概要

マンション管理士は、マンションに関する高度な専門知識をもって、マンション管理組合や区分所有者に対し、指導やアドバイスを行うマンション管理のコンサルタントです。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

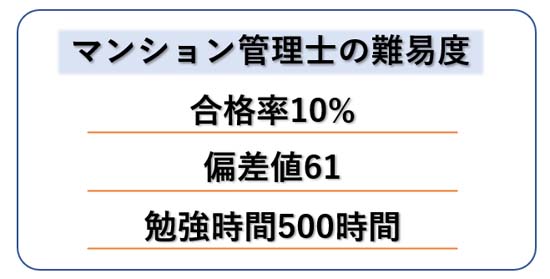

マンション管理士試験の合格率は10%程度で、偏差値は61、合格に必要な勉強時間は500時間とされており、一般的に難関資格に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 10% | 61 | 500時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 200時間 (4ヶ月) |

120時間 (管業・宅建) |

0% (36点 /36点 ) |

320時間 |

私の勉強時間は200時間でしたが、補正適用により320時間まで増えました。

管理業務主任者とはほぼ全ての科目が重複しますし、宅建とも民法や区分所有法などが重複しますので、その加算が大きいですね。

ちなみに私は、合格点ジャストのぎりぎりの合格でした。

難易度の所感・判定

マンション管理士は、一般的に難関資格とされていますが、私の体感では宅建試験と大きく変わらない印象です。

先に宅建や管理業務主任者試験を受けている分、易しく感じるんだと思いますが、私の補正後の勉強時間を見ても、320時間で、宅建より少し難しいぐらいの難易度です。

私にとっては、やや難関の位置づけになります。

- マンション管理士試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間で徹底比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ マンション管理士のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ マンション管理士のおすすめ通信講座

No.6:【やや難関】FP1級(学科) 243時間

資格の概要

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、私たちの生活に密接な”お金”にまつわる知識を学ぶため、私生活にも仕事にも、直結する知識が身につけられます。

社会保険・年金、生命保険・損害保険、資産運用や、所得税、不動産、相続税・贈与税など、あらゆる人にとって、身につけておいて損はない知識が学べる資格です。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

FP1級の合格率は10%(実技90%)で、偏差値は58、合格に必要な勉強時間は500時間とされています。一般的には、普通レベル、又は難関資格に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 学科10% 実技50% |

58 | 500時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 200時間 (4ヶ月) |

100時間 (宅建・司法書士) |

19% (148点 /120点) |

243時間 |

私の勉強時間は200時でしたが、補正適用により243時間まで増えました。

宅建・司法書士と、不動産や相続・事業承継などが重複するため、感覚的にはもっと増えると思いましたが、そこまで増えませんでした。FPにとって、重複科目の占める割合がそこまで多くないからですね。

難易度の所感・判定

FP1級試験は、偏差値が、宅建とほぼ同じ58とされていて、普通レベルの難易度とされるケースがありますが、私の体感では、もっと難しいと感じます。

そもそもFP1級は、誰でも受験できるような資格ではなく、原則、FP2級の合格者(又は5年以上の実務経験者)しか受験できないわけですからね。

一般的に必要とされる勉強時間で見ても、FP1級は500時間で、行政書士やマン管と同じだけの勉強が必要なわけですから、宅建より難しい資格です。

私にとっては、やや難関の位置づけになります。

- FP1級・2級・3級の難易度は?合格率・偏差値・勉強時間を徹底解説

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ FP1級のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ FP1級のおすすめ通信講座

No.7:【普通】宅建 229時間

資格の概要

宅建は、土地や建物に関する専門的な知識を持った不動産取引のプロフェッショナルです。宅建業者の事務所ごとに、一定の割合で設置することが義務付けられており、3つの独占業務があります。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

宅建試験の合格率は15%程度で、偏差値は57、合格に必要な勉強時間は300時間とされており、国家資格として普通レベルの難易度に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 15% | 57 | 300時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 300時間 (6ヶ月) |

0時間 (--) |

24% (42点/32点) |

229時間 |

私の勉強時間は300時間でしたが、補正適用により229時間まで減りました。

一番最初に合格した資格のため重複科目加算がなく、逆に、合格基準点よりかなり余裕を持った合格だったためです。

難易度の所感・判定

宅建試験は、私が最初に受けた資格であり、法律・不動産資格の登竜門ともいわれますので、私にとって難易度の基準になっています。

私の勉強時間(補正前)が、一般的に必要とされる勉強時間と一致していたことも、基準として捉えやすい理由です。

補正適用で229時間まで減りましたが、私が感じる難易度として、ちょうどいいランキングの位置に入ったので、私の感覚は間違っていなかったんだと安心しました。

私にとって、普通レベルの位置づけです。

- 宅建試験の難易度は?偏差値や合格率・勉強時間で徹底比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 宅建のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 宅建のおすすめ通信講座

No.8:【やや易しい】管理業務主任者 153時間

資格の概要

管理業務主任者は、マンション管理のエキスパートとして、マンションの管理業務を行う資格です。マンション管理業者の事務所ごとに一定数の設置が義務付けられており、4つの独占業務があります。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

管理業務主任者試験の合格率は20%程度で、偏差値は55、合格に必要な勉強時間は300時間とされており、一般的には普通レベルの難易度に位置付けられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 20% | 55 | 300時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 80時間 (2ヶ月) |

90時間 (宅建) |

10% (39点/35点 ) |

153時間 |

私の勉強時間は80時間でしたが、補正適用により153時間まで増えました。約2倍ですね。

宅建との重複科目加算が効いています。

難易度の所感・判定

管理業務主任者試験は、一般的には、宅建と同じ300時間の勉強時間が必要とされていますが、私としては、宅建よりも易しいと感じていました。

これは、宅建を受けた後だから、そう感じるだけなのかと思っていましたが、今回、宅建との重複科目の時間を加算しても153時間にしかならなかったので、やはり、宅建より易しい認識で間違っていなかったことがわかりました。

私にとっては、やや易しい位置づけです。

- 管理業務主任者試験の難易度は?合格率・偏差値・勉強時間で徹底比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 管理業務主任者のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 管理業務主任者のおすすめ通信講座

No.9:【やや易しい】測量士補 135時間

資格の概要

測量士補は、土地家屋調査士の午前試験(測量科目)免除のために受験するケースが多い資格です。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

測量士補試験の合格率は30%前後で、偏差値は47、合格に必要な勉強時間は200時間とされており、比較的易しい難易度に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 30% | 47 | 200時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 200時間 (4ヶ月) |

0時間 (--) |

32% (96点/65点 ) |

135時間 |

私の勉強時間は200時間でしたが、補正適用により135時間まで減りました。

基準点よりも余裕を持った合格だったためですね。

難易度の所感・判定

測量士補試験は、先に受けた資格と科目の重複がないため、難易度を比較しにくい資格ですが、正直、私としてはかなり難しかった印象があります。

というのは、三角関数などの「数学」の知識が必要になるからです。これは、私のような文系の人間にとっては、かなり難関資格に感じると思います。

実際、勉強を始めた当初、色んなテキストを試し、何度も挫折しかけましたので。。

とはいえ、勉強時間はそれほど多くありませんので、私にとって、やや易しい位置づけになります。

- 測量士補試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間で徹底比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 測量士補のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 測量士補のおすすめ通信講座

No.10:【やや易しい】FP2級 109時間

資格の概要

(資格の説明は、上記FP1級のとおり)

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

FP2級は、合格率が学科40%・実技50%で、偏差値は48、必要な勉強時間は200時間とされていますので、難易度は易しいレベルに位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 学科40% 実技50% |

48 | 200時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 130時間 (3ヶ月) |

40時間 (宅建・司法書士) |

33% (学科56点・実技87点/学科36点・実技60点) |

109時間 |

私の勉強時間は130時間で、補正適用により109時間に減りました。

宅建・司法書士と、不動産や相続・事業承継などが重複していますが、その加算よりも、基準点を大きく上回って合格したことによる補正が大きいためです。

難易度の所感・判定

FPは、宅建との重複科目がある分、易しく感じましたが、そうはいっても、全体の2割程度しか重複はありませんので、残り8割は新たな知識として勉強が必要です。

ただし、試験範囲は広いですが、求められるのは”広く浅い知識”ですので、宅建ほど念入りに勉強する必要はなく、やや易しい位置づけになります。

- FP1級・2級・3級の難易度は?合格率・偏差値・勉強時間を徹底解説

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ FP2級のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ FP2級のおすすめ通信講座

No.11:【やや易しい】簿記2級 84時間

資格の概要

簿記を勉強すれば、一般的な企業等のお金の流れや取引を理解することができ、経理・財務部門はもちろんのこと、例えば営業マンでも案件の収支や業績見込みを立てる上で役立つため、あらゆるビジネスで幅広く活躍する資格です。

※ 簿記検定は、国家資格ではなく公的資格です。

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

簿記2級は、合格率は約20%で、偏差値は58、合格に必要な勉強時間は200~300時間とされており、一般的には普通レベルの難易度とされています。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 20% | 58 | 200~300時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 100時間 (3ヶ月) |

0時間 (--) |

16% (83点/70点) |

84時間 |

私の勉強時間は100時間でしたが、補正適用により84時間に減りました。

他資格との重複がなく、基準点よりも余裕を持った合格だったためです。

難易度の所感・判定

簿記2級は、合格率も偏差値も勉強時間も宅建に近いため、宅建と同等の難易度とされるケースが多い資格です。

確かに、簿記は内容そのものが難しく、かなり苦戦するため、難しかった印象が残っていますが、暗記の必要は少ないので、一度理解してしまえば勉強時間自体は多くなりません。

実際、私の勉強時間を見ても、宅建の半分以下で合格できていますので、私にとっては、やや易しい位置づけになります。

- 簿記3級・2級の難易度は?合格率・偏差値・勉強時間を徹底解説

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 簿記2級のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 簿記2級のおすすめ通信講座

No.12:【易しい】賃貸不動産経営管理士 77時間

資格の概要

賃貸不動産経営管理士は、賃貸マンションや賃貸アパートなど、賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。

一定の賃貸住宅管理業者の事務所ごとに1人以上の配置が義務付けられる業務管理者になることができます。(※業務管理者⇒賃貸不動産経営管理士 or 講習を受けた宅建士)

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

賃貸不動産経営管理士試験の合格率は30%前後で、偏差値は41、合格に必要な勉強時間は200時間とされており、比較的易しい資格に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 30% | 41 | 200時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 33時間 (2ヶ月) |

60時間 (宅建・管業・マン管) |

17% (35点/29点) |

77時間 |

私の勉強時間は33時間でしたが、補正適用により77時間に増えました。

管理業務主任者・宅建との重複科目加算の影響が大きいです。

難易度の所感・判定

賃貸不動産経営管理士は、不動産4大資格(宅建・マン管・管業・賃管)の中で、最も易しいとされており、私の認識も同じで、易しい位置づけです。

当ページでの難易度判定も、マン管(やや難関)→宅建(普通)→管業(やや易しい)→賃管(易しい)と並んでいます。

- 賃貸不動産経営管理士試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間を徹底比較

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 賃貸不動産経営管理士のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 賃貸不動産経営管理士のおすすめ通信講座

No.13:【易しい】FP3級 53時間

資格の概要

(資格の説明は、上記FP1級のとおり)

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

FP3級の合格率は、学科70%・実技70%で、偏差値は37、必要な勉強時間は100時間とされていますので、比較的易しい資格に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 学科70% 実技70% |

37 | 100時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 65時間 (2ヶ月) |

20時間 (宅建・司法書士) |

39% (学科58点・実技100点/学科36点・実技60点) |

53時間 |

私の勉強時間は65時間でしたが、補正適用により53時間に減りました。

重複科目加算よりも、基準点を大きく上回って合格した影響が大きいです。

難易度の所感・判定

FP3級は、FP2級よりも、さらに浅い知識しか求められませんので、サラっと勉強するだけで合格点が取れてしまいます。

私にとって、易しい位置づけです。

- FP1級・2級・3級の難易度は?合格率・偏差値・勉強時間を徹底解説

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ FP3級のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ FP3級のおすすめ通信講座

No.14【易しい】簿記3級 42時間

資格の概要

(資格の説明は、上記簿記2級のとおり)

難易度(合格率・偏差値・勉強時間)

簿記3級は、合格率は約40%で、偏差値は45、合格に必要な勉強時間は50~100時間とされており、易しい資格に位置づけられます。

| 合格率 | 偏差値 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 40% | 45 | 50~100時間 |

私の勉強時間

| 私の勉強時間 (学習期間) |

重複科目加算 (重複資格) |

合格余裕率 (得点/合格点) |

補正後の私の勉強時間 |

|---|---|---|---|

| 60時間 (3ヶ月) |

0 時間 (--) |

30% (100点/70点) |

42時間 |

私の勉強時間は60時間でしたが、補正適用により42時間に減りました。

基準点よりも余裕を持った合格だったためです。

難易度の所感・判定

簿記は、最初の入り口のところと、応用問題に入ったところで苦戦するため、難しかった印象が残っていますが、必要とされるのは「暗記」ではなく「理解」のため、理解してしまえば勉強の進みは早いです。

このため、易しい位置づけになります。

- 簿記3級・2級の難易度は?合格率・偏差値・勉強時間を徹底解説

- 独学で合格を目指すならこちら⇒ 簿記3級のおすすめテキスト

- 独学が不安な方はこちら⇒ 簿記3級のおすすめ通信講座

資格難易度・勉強時間の補正

最後に参考として、資格難易度を実態に合わせるための勉強時間の補正について、もう少し詳しく説明しておきます。

重複科目加算で資格難易度を補正

資格の試験科目に重複がある場合、後から受験する資格では重複科目の勉強を軽く済ませられるため、本来必要な勉強時間より少なくなります。

このため、「後から受験した資格の勉強時間」に、「先に合格した資格の重複科目に相当する勉強時間」を加算する必要があります。(これを、当ページでは「重複科目加算」と呼びます。)

重複科目加算の計算例

例えば、宅建試験の後に受験した土地家屋調査士試験では、宅建の民法(総則・物権・相続)が重複します。宅建テキストの中で、この分野が占める割合を計算すると約17%ですので、私の宅建試験の勉強時間300時間に17%を掛けると、約50時間になります。

そこで、土地家屋調査士試験の勉強時間1,000時間に50時間を加えて1,050時間とする、といった具合に重複科目加算を適用していきます。

※ 算出方法は、テキストのページ数のほか、科目ごとの出題数を使うなど、計算しやすい方法で算出しています。

ただし、先の資格と後の資格で、重複科目の試験範囲や難易度が均衡している場合や、先の試験の方が狭い(易しい)場合はこの方法で加算できますが、逆に、先の資格の方が広い(難しい)場合は加算し過ぎてしまいます。

このため、後に受ける試験のなかで、重複科目の占める割合を算出し、一般的に必要とされる勉強時間に、その割合を掛けて算出した時間を加算の上限としました。

重複科目加算の上限の計算例

例えば、宅建試験の後に受験したFP3級試験では、科目の重複だけでいうと、宅建の試験科目の7割ぐらいはFP3級に少しずつ被ってきます。だからといって、宅建の勉強時間300時間の70%に相当する210時間をFP3級に加算すると、加算し過ぎです。

FP3級の試験範囲の中で、宅建試験と重複する科目の占める割合はおよそ20%です。FP3級の一般的に必要とされる勉強時間は100時間ですので、これに20%を掛けると20時間になります。この20時間を、加算する勉強時間の上限とします。

以上が、重複科目加算の考え方です。

この加算に関しては、明確な根拠(ページ数や出題数)に基づいて算出できる場合もありますが、私の感覚的な数字になる場合もありますので、その点はご容赦ください。

なお、簿記3級→2級や、FP3級→2級のように、上位資格を受験する場合は、当然、試験科目が重複しますが、下位から上位へと順に受験する資格には、重複科目加算は適用しません。

- 「後から受験した資格の勉強時間」に「先に合格した資格の重複する試験科目に相当する勉強時間」を加算する。

- ただし、後から受験する資格の試験科目のなかで、重複科目の占める割合を算出し、一般的に必要とされる勉強時間に、その割合を掛けて算出した時間を加算の上限とする。

- 下位から上位へと順に受験する資格には、重複科目加算は適用しない。

合格余裕率補正で資格難易度を補正

私の勉強時間は、合格点より高い得点で余裕をもって合格している場合、もっと少ない勉強時間で合格できた可能性があります。

このため、私の得点と合格点との差を、「合格余裕率補正」と名付けて、補正を加えます。

合格余裕率=(得点-合格点)÷得点

合格余裕率補正の計算例

例えば、宅建試験では300時間の勉強をしましたが、合格点32点に対し、42点の得点で合格しています。

この場合、合格余裕率は、(42点-32点)÷42点=24% となります。

つまり、私が宅建試験に合格するために必要だった最小限の勉強時間は、300時間×(1-24%)=229時間となります。

- 合格余裕率=(得点-合格点)÷得点

- 勉強時間×(1-合格余裕率)