土地家屋調査士の勉強時間は?独学におすすめの勉強方法を解説

更新日:2026年1月29日

土地家屋調査士試験は、独学で合格するのは困難とされていますが、私はどこの予備校も受講せずに、独学で合格することができました。

このページでは、土地家屋調査士試験に独学で合格するためのおすすめ勉強方法や必要な勉強時間について解説します。

また、記述式対策のコツや独学が難しい理由など、実際に独学で合格した私の経験に基づき詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください!

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

土地家屋調査士の合格に必要な勉強時間は?

それでは、土地家屋調査士試験に独学で合格するために必要な勉強時間について解説していきます。

土地家屋調査士試験には「午前の部」と「午後の部」がありますが、ほとんどの受験生は「午前の部」の免除資格を得たうえで、土地家屋調査士試験の「午後の部」を受験しています。

免除資格には測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士がありますが、このなかで最も取りやすく、土地家屋調査士試験にも直結する「測量士補(合格率約30%)」を取得するのがおすすめです。

ということで、以下では、土地家屋調査士試験の午前の部の免除資格を得るための「測量士補」の勉強時間と、午後の部の勉強時間のそれぞれについて、解説していきます。

- 【午前免除の測量士補】200時間の勉強時間が必要

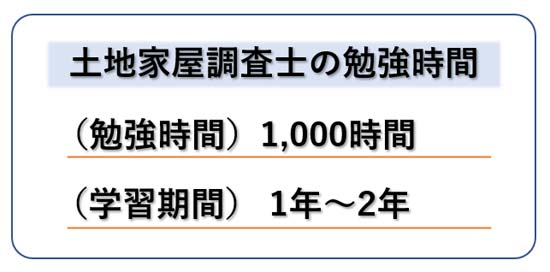

- 【土地家屋調査士午後の部】1,000時間の勉強時間が目安

- 測量士補と土地家屋調査士の勉強時間は合計1,200時間

- 社会人が働きながら1日2時間の勉強なら1年半かかる

【午前免除の測量士補】200時間の勉強時間が必要

一般的に、測量士補に合格するために必要な勉強時間は、およそ200時間と言われています。

実際、私自身も200時間の勉強で測量士補に合格できましたので、一般的に必要と言われる勉強時間と一致しています。

測量士補試験は5月、土地家屋調査士試験は10月に実施されますので、同一年度に受験することも可能です。

この場合は、測量士補の試験日までは平行して勉強し、測量士補試験が終わってから土地家屋調査士の勉強に集中する、といったスケジュールになります。

ちなみに、私の場合は同一年度には受験せず、まず測量士補を取ってから、翌年に土地家屋調査士を受験しました。(一発目は落ちたので、さらにその翌年も受験しましたが。)

測量士補の勉強法や勉強時間の詳細については、下記の関連記事をご参照ください。

【土地家屋調査士午後の部】1,000時間の勉強時間が目安

そして、いよいよ本丸の土地家屋調査士試験「午後の部」ですね。

一般的に、初心者が土地家屋調査士試験(午後の部)に合格するためには1,000時間の勉強時間が必要と言われています。

私自身も、およそ1,000時間の勉強時間で合格できましたので、測量士補試験と同様に、一般的に必要とされる勉強時間と一致しています。

とはいえ、人それぞれ、法律を学んだことがあるかどうか、予備知識がどれだけあるかなど違いがありますので、1,000時間というのはあくまでも目安となりますが、とりあえずは皆さんも、この勉強時間を参考に学習計画を立てていただければと思います。

測量士補と土地家屋調査士の勉強時間は合計1,200時間

ということで、午前試験の免除資格がない方が土地家屋調査士に合格するためには、測量士補に200時間、そして土地家屋調査士に1,000時間の勉強時間が必要になります。

つまり、測量士補200時間+土地家屋調査士1,000時間=1,200時間かかる、と考えておく必要がありますね。

社会人が働きながら1日2時間の勉強なら1年半かかる

土地家屋調査士試験に、社会人が働きながら合格するためには、一般的に1年から2年かかると言われています。

とはいえ、仕事を辞めて勉強に専念すればもっと短期間で合格できますし、逆に、仕事で忙しく勉強時間がほとんど取れないなら、もっと長い期間が必要になります。

ということで、1,000時間の勉強時間を達成するためには、1日何時間の勉強をすればいいのか、その勉強時間によって必要な学習期間がどのように変化するのか整理すると、下表のようになります。

| 1日の勉強時間 | 学習期間 |

|---|---|

| 5~6時間 | 半年 |

| 3時間 | 1年 |

| 2時間 | 1年半 |

| 1時間 | 3年 |

例えば、1日に5~6時間の勉強時間なら半年程度の期間になります。

1日に3時間なら1年、1日に2時間なら1年半、1日に1時間なら3年の期間が必要になる、と考えていただければいいかと思います。

社会人が働きながら勉強する場合、1日2~3時間ぐらいが限界だと思いますので、1年半ぐらいが標準的な学習期間になってきます。

私も働きながら勉強しましたが、1日あたりの勉強時間は2時間~2時間半程度で、1年目は約8ヶ月間、2年目も約8ヶ月間の勉強をし、合計16ヶ月間(1年4ヶ月)かかりました。

土地家屋調査士の独学におすすめの勉強方法

それでは、土地家屋調査士試験に独学で合格するための具体的な勉強方法について紹介したいと思います。

おおまかな流れとしては、以下のリストのようになります。

- 択一対策(基礎):テキストと六法で基礎知識を理解する

- 択一対策(応用):過去問演習で知識を定着させる

- 記述式対策(基礎):定規と電卓の使い方を学ぶ

- 記述式対策(応用):問題演習を通じて解く力を身につける

- 最後の仕上げ:本試験を迎えるまで問題演習を繰り返す

択一対策(基礎):テキストと六法で基礎知識を理解する

- ① 土地家屋調査士受験100講〈1〉理論編

- ② 宅建テキスト(パーフェクト宅建士(基本書)又はらくらく宅建塾)

- ③ 土地家屋調査士受験100講 書式編 (又は土地家屋調査士試験 書式ひな形50)

- ④ 土地家屋調査士法令集(又は土地家屋調査士六法 )

択一対策の大きな流れとしては、まずは、テキストを読んで全体を把握し、そのあと過去問に取り組んで知識を定着させていくという流れになります。

調査士の択一問題は、過去問をきっちり解いておけば、合格点は十分取れます。

では、私がおすすめする勉強方法について、具体的に紹介します。

※ 使用するテキストの詳細については、土地家屋調査士の独学におすすめのテキスト・問題集・過去問のページで詳しく紹介しています。

① まず最初に、早研のテキスト『土地家屋調査士受験100講 1 ・理論編』を2回ぐらい熟読します。

② 『宅建テキスト』は、民法対策として、権利関係(総則・物権・相続)のところだけ読んでおきます。民法はなかなか得点できませんので、あまり深入りせず、軽めに学習する程度でいいと思います。私も2回受験しましたが、いずれも3問中1問しか正解できませんでした。

③ 『土地家屋調査士受験100講(書式編)』は辞書的に使用するため、必要に応じて参照すればOKです。(『土地家屋調査士試験 書式ひな形50』なら下記⑧⑨以降の時期に、ひな形の基礎固めに使用)

④『土地家屋調査士法令集』(又は『土地家屋調査士六法』)も、必要に応じて参照します。※最初にテキストを読む際は、いちいち六法を参照していると前に進まないため、1回目は不要。

択一対策(応用):過去問演習で知識を定着させる

⑤ 次に、LECの『分野別択一過去問題集(過去10年分)』を解いていきます。このとき、解説で出てくる条文については必ず六法で確認し、解説だけでは理解できない部分はテキストで確認するようにしながら進めていきます。

そして、択一の過去問題集を一通り解き終わったら、次は、記述式対策(書式対策)に入っていきます。

ただし、択一の知識を忘れないように、記述式対策と平行して、過去問の2周目を回していくのがいいと思います。(例えば、1日の勉強時間の中で、記述式対策の時間と択一対策の時間とを分ける)。

記述式対策(基礎):定規と電卓の使い方を学ぶ

次は、 記述式対策(書式対策)に入っていきます。正直なところ、記述式対策を独学でやるのは、かなりムリがあります。。

ですが、私自身も独学で合格しましたので、私の経験に基づき、独学での記述式対策の勉強法について、お伝えします。

ただし、予備校の講座を取った方が間違いなく早く、楽に合格できますので、記述式対策に関しては、予備校の単科講座も併記しておきます。つまり『半独学』ですね。

- ⑥ 土地家屋調査士試験 最速!書式作図テクニック【Kindle版】

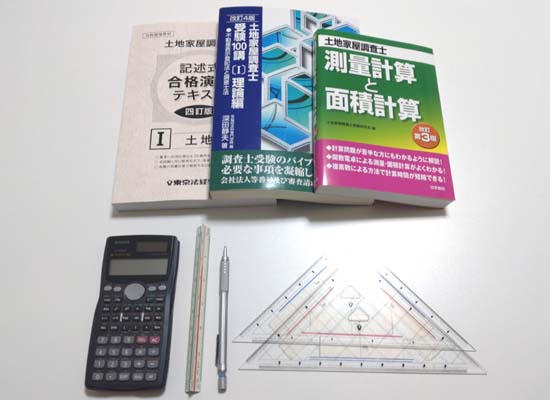

予備校の単科講座⇒定規の使い方講座(アガルート) - ⑦ 土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド

予備校の単科講座⇒[中山式]複素数計算(アガルート)

記述式対策としては、まず、定規の使い方や関数電卓の使い方などの基礎を学ぶ必要があります。

⑥ 『土地家屋調査士試験 最速!書式作図テクニック【Kindle版】』で作図方法の基礎を身につけます。

⑦ そして『土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド』で電卓の使用方法を身につけます。

ただし、これらは動作を伴うものですので、参考書だけでマスターするのは、かなり難しいと思います。

このため、ムリだと思った場合は、アガルートの単科講座『新・定規の使い方講座』、『[中山式]複素数計算』をおすすめします。

なお、当サイトの下記記事でも、作図方法や関数電卓の使い方を解説していますので、参考にしてください。

記述式対策(応用):問題演習を通じて解き方を身につける

⑧ 次に、『土地家屋調査士 記述式合格演習テキスト』を使って、記述式の基礎から応用まで、事例問題の演習を通じて学んでいきます。

⑨ 『土地家屋調査士 分野別記述過去問題集(LEC)』を使って過去問演習を行い、本試験レベルの問題の解き方を身につけていきます。

なお、記述式に関しては、作図や計算をしながら解いていきますので、やはり書籍だけでは効率的な解法を身につけるのは難しいと感じた場合には、アガルートの単科講座『記述式過去問実演講座』をおすすめします。

最後の仕上げ:本試験を迎えるまで問題演習を繰り返す

あとは、択一と記述式のそれぞれについて問題演習を繰り返していけば、試験当日を迎えることになるはずです。

ただし、記述式に関しては、過去問だけで問題演習が十分かというと、不十分と言わざるを得ません。。

私が受験生だった頃は、「楽学土地家屋調査士 記述式セミナー」という、記述式のオリジナル問題を収録した問題集があり、独学の学習ではなかなか出会えない良問が多く、とても効果的でしたが、2016年を最後に改訂版が出版されていない状況です。

ですので、記述式の問題演習量を補うために、可能であれば、予備校の「答練」を受験しておくことをおすすめします。

答練を受けておけば、本試験の時間配分などのシミュレーションにもなりますので、必ず役に立つはずです。

以下に、回数順・料金順に並べておきますので、財布の具合と相談しながら受講を検討してみてください。

| 予備校名 【回数】 |

答練名・受講料 |

|---|---|

| アガルート 【3回】 |

土地家屋調査士 実践答練 全3回(後半3回) 受講料:[Web通信] 49,500円 |

| アガルート 【6回】 |

土地家屋調査士 実践答練 全6回(前半3回+後半3回) 受講料:[Web通信] 87,780円 |

| 東京法経学院 【8回】 |

土地家屋調査士 総合模擬答練 受講料:81,000円 |

| LEC 【10回】 |

土地家屋調査士 答練直前パック 全10回(直前ファイナル答練8回+最終チェックテスト2回) 受講料:121,000円 |

| 東京法経学院 【14回】 |

土地家屋調査士 実戦答練 受講料:147,400円 |

独学で工夫した記述式対策の勉強法とコツ

土地家屋調査士試験を独学で勉強する場合、とにかく記述式対策(書式対策)がネックになります。

私も、試行錯誤を繰り返しながら勉強しましたので、その時に実践した勉強法のコツをお伝えしたいと思います。

- 記述式対策の比重を増やす

- 記述式問題の重要ポイントだけを練習する

①記述式対策の比重を増やす

よく言われる話ですが、記述式の学習は、「毎日欠かさず1題は解く」というのが基本になります。

1年目は、択一対策と記述対策を、均等に1日1時間ずつ勉強していましたが、1年目の試験結果から、記述式対策が不足していたことに気づきました。

このため、2年目の学習では、記述式対策の比重を増やすことにしました。

学習期間の前半(全体8ヶ月間のうち前半4ヶ月間)は、1日1時間半~2時間程度を記述式対策の時間とし、1日に記述式問題を2問解くようにしました。択一対策は、1日15分~30分程度に減らしました。

そして、後半(全体8ヶ月間のうち5ヶ月目以降)に入ってからは、記述式対策を1日1時間程度、択一対策を1時間~1時間半程度としました。

②記述式問題の重要ポイントだけを練習する

記述式問題については、単純に1日1題解くだけでは実力アップは図れないと考え、記述式1題をきっちりと解く日と、合否を分ける重要ポイントだけを重点的に練習する日とを交互にして、実力アップを図りました。

重要ポイントだけを練習するというのは、土地については座標を求める部分のみ、建物については申請書を書く部分のみについて、問題集から自分の苦手な問題を探して解いていく方法です。

- 土地 ⇒ 座標を求める

- 建物 ⇒ 申請書を書く

普通に1題を解こうとすると、それだけで1時間かかってしまいますが、重要ポイントだけを練習すれば、1時間で複数の問題を解くことができ、効率的に実力アップが図れます。

独学の勉強法にかかる費用

次は、上記のように、土地家屋調査士試験を独学で勉強した場合、費用がどれぐらいかかるのか見ておきたいと思います。

| 勉強法 | 費用 |

|---|---|

| 完全な独学 | 5万円 |

| 完全な独学+答練 | 10万円 |

| 【半独学】 独学(択一対策)+予備校(記述対策) |

15万円 |

| 半独学+答練 | 20万円 |

| オールインワンの通信講座 | 25~30万円 |

独学なら5万円~10万円

上記で紹介した完全な独学のパターンで、約5万円になると思います。これにアガルートの3回分の答練を加えれば、約10万円になります。

半独学なら15万円~20万円

もし、完全な独学ではなく、併記した単科講座をすべて使った場合(半独学)は、約15万円になり、同じく答練3回を加えると、約20万円になるかと思います。

通信講座なら25万円~30万円

もし仮に、オールインワンの通信講座を受講するとすれば、東京法経学院の最短合格講座が25~30万円(アガルートの入門カリキュラムなら25~40万円)ですので、どうでしょうか、、こうなってくると、独学にこだわる必要なんて、ないんじゃないかと思ってしまいますよね。。

私は独学で9万円

ちなみに、私が土地家屋調査士試験に要した費用は、以下のとおり約9万円でした。

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 用具代 | 約2万円

|

| 六法・テキスト・問題集代 | 1年目: 約6万円 2年目: 約1万円

|

| 合計 | 約9万円 |

土地家屋調査士は独学で合格できる?

ここで改めて、土地家屋調査士試験は、本当に独学でも合格できるのでしょうか。

独学は無理ではないが難しい

「土地家屋調査士試験は独学で合格できる?」という問いに対しては、「独学で合格するのは無理ではない。ただし、めちゃくちゃ苦労します。」というのが私の答えです。

私自身は、確かに独学で合格できましたが、ネットで情報を掻き集めながらの勉強は、本当に苦労しましたので。。

しかも、合格基準点ギリギリの合格だったため、独学での勉強法に絶対的な自信があるわけでもありません。

ですので、”独学は無理ではないが難しい”というのが正直なところです。

現実問題として、独学で合格できる方は、ごく少数です。そもそも合格率9%という狭き門に、独学で合格するのは困難を極めることを覚悟して取り組む必要があります。

独学が困難な2つの理由

では、土地家屋調査士試験は、なぜ独学で合格するのが難しいのでしょうか。

私が考える理由は、大きく2つあります。

- 市販テキストの品揃えが悪い

- 作図という動作を伴う記述式試験がある

理由①:市販テキストの品揃えが悪い

一つ目の理由は、土地家屋調査士試験は、あまりメジャーな試験ではないため、宅建や行政書士などの人気資格に比べて、市販テキストの品揃えが悪い点です。

人気資格のようなフルカラーテキストは市販されていませんし、わかりやすいイラスト・図解の入ったテキストも存在しません。選択肢は、ごく限られます。

しかも、改訂版がなかなか出版されないといった問題もあります。

理由②:作図という動作を伴う記述式試験がある

そして、二つ目は、作図という動作を伴う記述式試験がある点です。

作図は動作を伴いますので、テキストを読んだだけではわかりません。

定規の使い方や線の引き方などは、動画講義を見て初めて理解できるはずです。

以上の理由から、土地家屋調査士試験は独学で合格するのが難しいんです。

ただし、独学が不可能というわけではありません。

さすがに市販テキストだけでは不可能に近いですが、部分的に予備校の教材を使ったり、ネットで作図方法の解説を見つけたりすれば、独学での合格もできないことはありません。

ということで、当ページで紹介した私のおすすめ勉強法を参考に、独学で土地家屋調査士試験にチャレンジしてください!

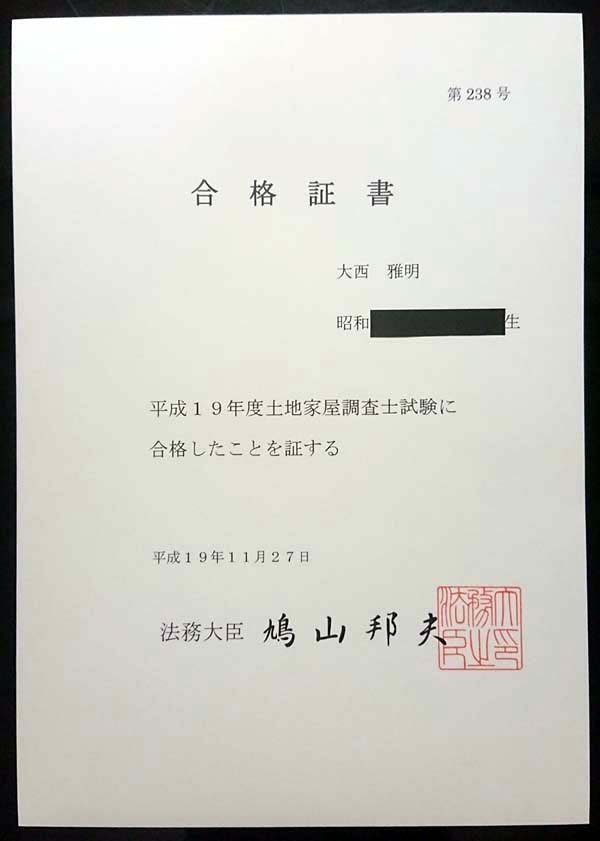

土地家屋調査士試験の独学による受験結果

以上のように、私は約1,000時間(約1年半)の独学の勉強により、2回目の受験で土地家屋調査士試験に合格することができました。

平成19年度:合格

土地家屋調査士試験の合格証書です。法務大臣の名で発行されています。

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、短期合格を目指したい方には通信講座もおすすめです。

下記の記事では、土地家屋調査士のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式で紹介しています。費用の安さや合格率の高さなど項目別のおすすめ講座も紹介していますので、参考にしてください。

- 土地家屋調査士の予備校ランキング!

合格者の大半は受講しています!