土地家屋調査士の記述式(書式)対策【独学講座】

更新日:2026年1月29日

土地家屋調査士試験に独学で挑戦する場合、一番苦労するのが記述式対策(書式対策)です。

記述式の市販参考書は、私が受験生だった当時、過去問はありましたが、作図方法や関数電卓の座標計算など”記述式の基礎”が学べる参考書はありませんでした。

そこで、私が実践していた作図方法や関数電卓の使い方を紹介しますので、独学で挑戦する際の参考にしていただければと思います。

作図方法は人それぞれ違いがありますので、当ページを参考にご自身に合った方法を見つけてください。

なお、記述式対策の市販テキストや問題集なども当ページ後半で紹介しますので、そちらも参考にしてください。

【注意】ここで紹介している作図方法等は、ネットで拾った情報や各種の教材、私が独自で考案した方法などを組み合わせたものです。このため、正しくない方法が含まれている可能性がありますので、採用するかどうかは自己責任でご判断ください。

<記述式対策(独学講座)>

関数電卓|地積測量図|各階平面図|建物図面

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

土地家屋調査士の記述式(書式)対策【独学講座】

それでは、土地家屋調査士試験の記述式対策(書式対策)として、関数電卓の座標計算、土地・建物の作図方法について、順に解説していきます。

関数電卓の使い方(座標計算)

まずは、関数電卓の使い方の解説です。

ただし、最近主流になっている「複素数計算」ではないため、皆さんのお役に立てないかもしれませんが・・・。

下記のリンク先で、関数電卓の使い方(座標計算)を解説していますので、そちらをご覧ください。

- 2点の座標値から、距離と方向角を求める

- 2点間の距離と方向角から、座標値を求める

- 座標値から地積を求める

- 辺長を求める

- 2直線の交点を求める

- 【建物】建物の床面積を求める

土地(地積測量図)の作図

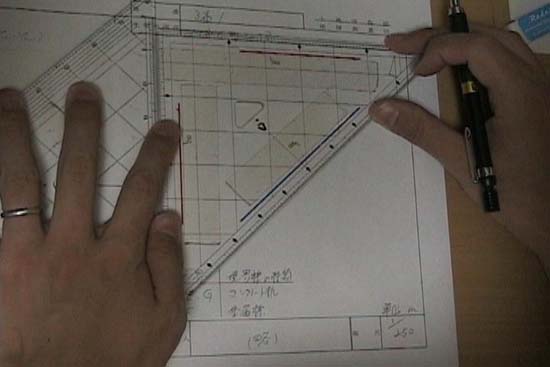

ここから先は、作図方法についての解説です。

まずは、土地(地積測量図)の作図方法から解説していきますので、下記のリンク先をご参照ください。

- 基本動作

- 基準線を引く

- 座標をプロットする

- 座標間を結線する

- 辺長を求める

- ボールペンで清書する

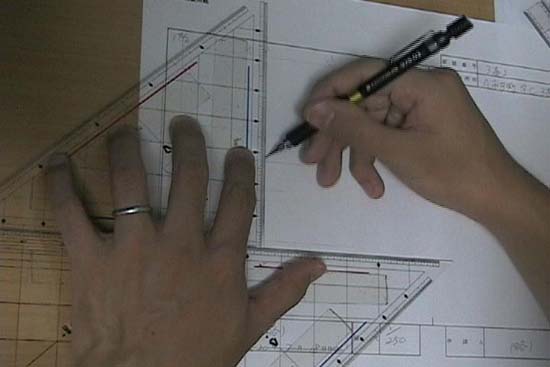

建物(各階平面図)の作図

次は、建物(各階平面図)の作図方法です。

- 下準備

- 基本動作

- 基準線を引く

- 1階の横線を引く

- 2階の横線を引く

- 縦線を引く

- ボールペンで清書する

- 床面積を求める

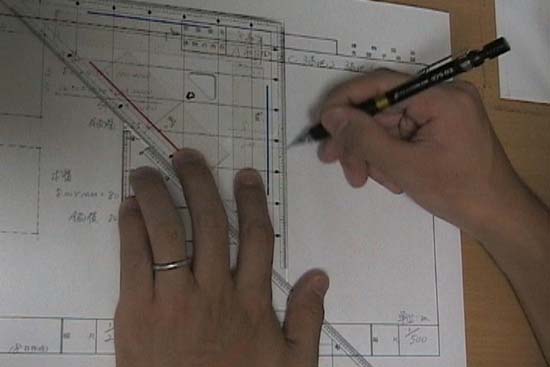

建物(建物図面)の作図

次は、建物(建物図面)の作図方法です。

- 基本動作

- 基準線を引き、辺長をプロットする

- 横線・縦線を引く

- 敷地の形状を描く

- ボールペンで清書する

- 独学で合格を目指す場合の勉強時間や勉強方法はこちら⇒ 土地家屋調査士の独学に必要な勉強時間は?おすすめ勉強法を解説!

記述式(書式)対策の市販テキスト・問題集

土地家屋調査士の記述式対策のテキストは、私が受験生だった当時は、そもそも市販されていませんでしたが、少しずつ出版されるようになってきました。

まだまだ数は少ないですが、以下で紹介したいと思います。

座標計算・関数電卓の使い方の参考書

まずは、記述式対策の基礎として、座標計算や関数電卓の使い方などを解説した参考書です。

土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド

電卓の使い方や数学・座標計算が学べる参考書として、一番のおすすめは森北出版の「土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド」です。

この参考書は、土地家屋調査士試験に必要な三角関数の解説を含め、関数電卓の初期設定から本試験問題を解く際の電卓の使い方まで丁寧に解説されています。

電卓は、カシオの「fx-JP500」に対応しています。

従来は、カシオのfx-991ESやfx-993ESが定番の電卓とされていましたが、2016年頃以降は、東京法経学院もLECもアガルートも、カシオの「fx-JP500」の使用を推奨するようになりました。

ところが、そのfx-JP500は、2023年秋頃に生産終了となり、後継機種(fx-JP500CW)が出ましたが、”使いにくい”と評判ですので、在庫が残っているうちに購入しておいた方がいいかもしれません。⇒カシオ fx-JP500 (参考価格: 3,000円~4,000円)

※ 価格が高騰している場合は、東京法経学院の在庫販売の方が安いかもしれません ⇒東京法経学院 関数電卓販売ページ

なお、2024年以降は、カシオfx-JP500に操作性が近いCanon F-789SGの使用が推奨されています。

解説の中心は電卓のスタンダードな使い方ですが、最後の章で、複素数計算の解説も入っています(30ページほど)。

土地家屋調査士試験に必要な電卓の使い方が学べる参考書として、fx-JP500&複素数計算に対応していますので、一番のおすすめです。

|

土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド 著者:遠藤 雅守 出版社:森北出版 発売日:2023/6/6 ページ数:176ページ サイズ:A5判 価格:2,200円 |

複素数で解く!関数電卓による測量計算

複素数計算について、最も詳しく書かれているのが「複素数で解く!関数電卓による測量計算」という電子書籍(Kindle版)です。

この書籍は、アガルートの中山講師が予備校講師になる前に執筆したものです。

電子書籍(Kindle版)で出版されていますが、すべて「複素数計算」による解説になっていますので、複素数を学ぶならこの本が一番のおすすめです。

ただし、電卓の機種がカシオ「fx-993ES」という古い機種なのが欠点です。もちろん、操作方法が全く違うわけではありませんが、キーの配列が異なりますので、ちょっと苦戦するかもしれません。

このため、上記の関数電卓徹底攻略ガイドと併せて読むのがおすすめです。

なお、KindleUnlimited会員なら無料で読めますし、初めての場合は、30日間の無料期間が用意されていますので、30日以内に解約すれば費用はかかりません。

|

複素数で解く!関数電卓による測量計算:土地家屋調査士試験 Kindle版 著者:中山祐介 出版社:さいたま登記測量 発売日:2015/7/15 ページ数:64ページ 価格:1,250円(KindleUnlimited会員なら無料) |

作図方法(三角定規の使い方)の参考書

次は、記述式対策の基礎として、作図方法(三角定規の使い方)について解説した参考書です。

作図方法の市販書籍としては、下記の1冊ぐらいしかないと思います。

|

土地家屋調査士試験 最速! 書式作図テクニック【Kindle版】 著者:中山祐介 出版社:さいたま登記測量 発売日:2016/8/30 ページ数:77ページ 価格:1,250円(KindleUnlimited会員なら無料) |

この参考書も、アガルートの中山講師がKindle版で出版された参考書です。

作図に必要な用具の準備から、作図の基本動作、そして地積測量図や建物図面など各図面の書き方など、土地家屋調査士試験における図面作成に関して、ひととおり解説してくれます。

とはいえ、やはり作図方法を書籍で解説するのは、かなり無理があるかな、、というのが実感ですね。。

まぁ、Kindle版ですので、KindleUnlimitedの会員なら無料で見れますし、初めて登録する場合は、30日間の無料期間が用意されていますので、30日以内に解約すれば費用はかかりません。一度試してみてください。

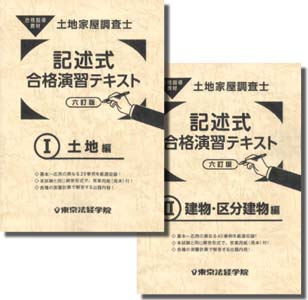

記述式の問題集

記述式問題集のおすすめは、東京法経学院の「記述式合格演習テキスト」です。

書籍タイトルは「テキスト」となっていますが、記述式試験の基礎から応用まで、事例問題の演習を通じて学んでいく「演習テキスト」になっていますので、実質的には問題集です。

なお、一般の書店では販売せず、東京法経学院の直販になっています。

|

土地家屋調査士 記述式合格演習テキスト【六訂版】(旧:書式合格演習ノート) 【東京法経学院オンラインショップ直販品】 著者:東京法経学院 編集部 サイズ:B5判(一般的なテキストより大きい) 発売日:2024年7月 ページ数:Ⅰ土地編・470頁/Ⅱ建物・区分建物編・634頁 価格:20,900円 |

記述式の過去問

上記の問題集だけでは本試験レベルの問題演習が不足しますので、ひととおり解けるようになった後は、過去問も解いておく必要があります。

記述式過去問は、過去10年分が収録されたLECの分野別記述過去問題集がおすすめです。

|

土地家屋調査士分野別記述過去問題集(2025年版) (2015~2024年度の過去問を収録・詳細解説付) 【LECオンラインショップ直販品】 ・土地 発売日:2025年3月13日 サイズ:B5判(一般的なテキストより大きい) 価格:3,850 円 ・建物 発売日:2025年3月13日 サイズ:B5判(一般的なテキストより大きい) 価格:3,850 円 ※2026年版は3月下旬に発売予定 |

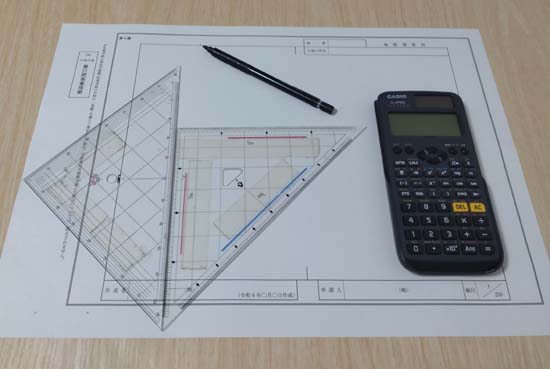

記述式試験で使用する用具

土地家屋調査士の記述式試験では、三角定規や極細ボールペン・極細シャープペン・三角スケール・コンパス・分度器・電卓などの用具が必要となります。

- 三角定規

- 極細ボールペン

- 極細シャープペン

- 三角スケール

- コンパス

- 分度器

- 関数電卓

私がおすすめする用具については、下記の記事で紹介していますので、参考にしてください。

記述式の練習用紙

土地家屋調査士試験の記述式練習用紙としては、申請書と作図用紙(図面用紙)とが必要になります。

申請書【PDF版・WORD版ダウンロード】

まず、申請書はA4サイズのため自分でWORDで作成し、プリントアウトして使っていました。

下記で、WORD版とPDF版をダウンロードできるようにしていますので、ご活用ください。

申請書雛形(PDF版)

※H24.9.8 建物登記申請書 「主たる建物」→「主である建物」に修正

・土地登記申請書

・建物登記申請書

・建物登記申請書(分割・合併・合体)

・建物登記申請書(分割・合併・合体)継続用紙

・区分建物登記申請書

申請書雛形(WORD版)

・土地登記申請書

・建物登記申請書

・建物登記申請書(分割・合併・合体)

・建物登記申請書(分割・合併・合体)継続用紙

・区分建物登記申請書

図面用紙(作図用紙)

また、図面用紙はA3サイズのため、家のプリンターでは印刷できませんので、LECで購入していました。

LEC 記述図面練習用紙

図面用紙は、LECと東京法経学院で販売されていますが、図面用紙だけを購入するなら、LECの方が圧倒的に安いですね。

|

LEC 記述図面練習用紙 土地・建物共通(A3版:100枚) 料金:1,650円 |

東京法経学院 新書式練習用紙セット

東京法経学院では、下記のように図面用紙と申請書用紙がセットになっていて、けっこうな値段がします。

ただし、申請書用紙をご自身で印刷できない場合は、東京法経学院のセットを購入するのがおすすめです。

|

東京法経学院 書式練習用紙(A3判) 料金:3,168円 |

記述式対策の通信講座

土地家屋調査士試験の記述式は、動作を伴いますので、当ページの解説や写真、市販テキストだけではなかなかイメージが沸かないかもしれません。

そういう場合は、下記のような記述式対策に特化した通信講座を受講するのもひとつの方法です。単科講座のため、それほど高くない価格で購入できます。

一度、当ページの解説や市販テキストを読んだうえで、どうしてもムリだな、、、となった場合は、通信講座の受講を検討してみてください。

|

【内容】 ※ 東京法経学院ならこちら⇒ 基礎から始める調査士試験の数学・求積・作図(25,300円/講義12.5時間)、土地家屋調査士 合格ナビ作図攻略講座(23,320円/講義6~8時間) |

|

【内容】 ※ 東京法経学院ならこちら⇒ 土地家屋調査士 複素数で解く土地の記述式問題(25,300円/講義6時間) |

|

【内容】 ※ 東京法経学院ならこちら⇒ 土地家屋調査士 記述式BASIC すっきり! まるわかりゼミ(27,500円/講義 7.5時間) |

- 土地家屋調査士の通信講座おすすめランキング

合格者の大半は受講しています!