土地家屋調査士試験の難易度【合格率や偏差値・勉強時間で徹底比較!】

更新日:2026年2月13日

土地家屋調査士試験の難易度は、どれぐらいあるのでしょうか。

そもそも土地家屋調査士という資格はあまりメジャーな資格ではないため、「どれぐらい難しいの?」「どれだけ勉強したら合格できるの?」など気になっている方も多いと思います。

そこで、土地家屋調査士試験の難易度について、合格率や偏差値・合格に必要な勉強時間など他資格と比較しながら紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

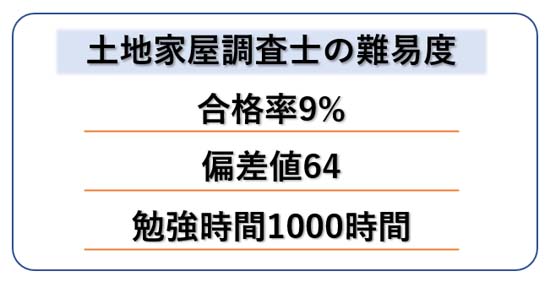

土地家屋調査士の難易度

まずはじめに、土地家屋調査士試験の難易度について、ザックリと概要から紹介します。

土地家屋調査士試験の合格率は9%程度、偏差値は64、合格に必要な勉強時間は1,000時間とされていて、国家資格として難関レベルの難易度に位置づけられます。

有名な資格でいうと、行政書士や宅建よりも難しく、司法書士よりは易しい資格になります。

土地家屋調査士に近い難易度の資格は、社労士ですね。

ただし、土地家屋調査士試験は、電卓で座標を計算したり三角定規で図面を作成する記述式が中心の試験のため、独学での対策が極めて困難というのが大きな特徴です。

ということで、土地家屋調査士試験の難易度について、おおまかなイメージを持っていただけたかと思いますので、以下では具体的な数値を見ながら詳しく紹介していきます。

- 合格率 9% 偏差値 64 勉強時間 1,000時間の難関資格

- 行政書士や宅建よりも難しく、司法書士よりは易しい

- 社労士に近い難易度

- 記述式試験は独学での対策が極めて困難

土地家屋調査士試験の合格率は?9%の難関資格

では、土地家屋調査士試験の難易度を測る指標として、まずは合格率から確認していきます。

※ 前提として、このページでは、土地家屋調査士試験の「午後の部」について記載していきます。「午前の部」は、測量士補や建築士の資格を保有していれば免除になる試験で、実際に受験する人はほとんどいません。

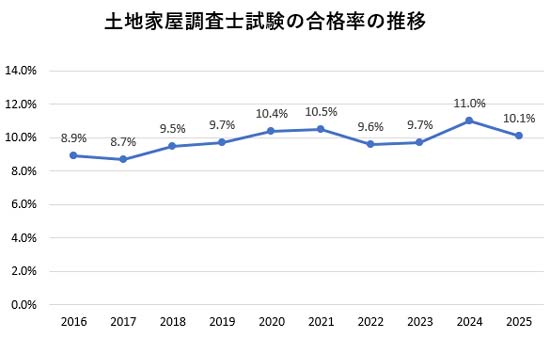

合格率は9%前後で推移

土地家屋調査士試験の合格率は、おおむね9%前後で推移しています。

この合格率は、かなり難しい印象を受けますね。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成28年 (2016年) |

4,506 | 402 | 8.9% |

| 平成29年 (2017年) |

4,600 | 400 | 8.7% |

| 平成30年 (2018年) |

4,380 | 418 | 9.5% |

| 令和1年 (2019年) |

4,198 | 406 | 9.7% |

| 令和2年 (2020年) |

3,785 | 392 | 10.4% |

| 令和3年 (2021年) |

3,859 | 404 | 10.5% |

| 令和4年 (2022年) |

4,404 | 424 | 9.6% |

| 令和5年 (2023年) |

4,429 | 428 | 9.7% |

| 令和6年 (2024年) |

4,589 | 505 | 11.0% |

| 令和7年 (2025年) |

4,824 | 489 | 10.1% |

直近の2025年度試験で見ると、受験者数 4,824人のうち489人が合格していて、合格率は10.1%となっています。

この10年で、合格率は緩やかな上昇傾向にありますね。

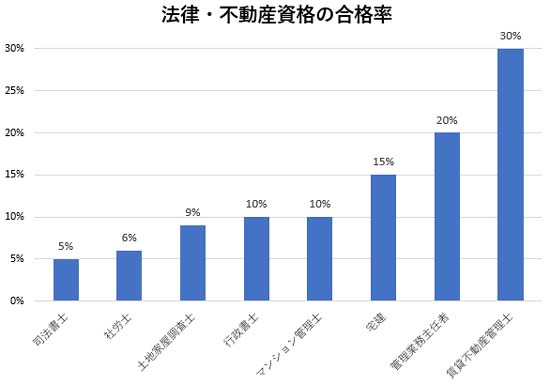

宅建や行政書士よりも難しい

次に、土地家屋調査士試験の合格率を宅建・行政書士などの不動産・法律系の人気資格と比較してみたいと思います。

| 資格名 | 合格率 |

|---|---|

| 司法書士 | 約 5% |

| 社労士 | 約 6% |

| 土地家屋調査士 | 約 9% |

| 行政書士 | 約 10% |

| マンション管理士 | 約 10% |

| 宅建 | 約 15% |

| 管理業務主任者 | 約 20% |

| 賃貸不動産経営管理士 | 約 30% |

このように、一般によく耳にするような宅建・行政書士などの不動産・法律系資格で比較してみても、土地家屋調査士試験は、やはり高い難易度だというのがわかりますね。

難しいとよくいわれる行政書士や宅建よりも、さらに難しい試験です。

実際のところ、合格率9%ということは、100人受験すると91人は落ちるわけですからね。。

そう考えると、ほとんど全員が落ちる試験というイメージです。

ということで、土地家屋調査士試験は、国家資格の中でも難易度が高い試験であり、十分な受験対策が必要だと言えます。

土地家屋調査士の偏差値は?難易度ランキング

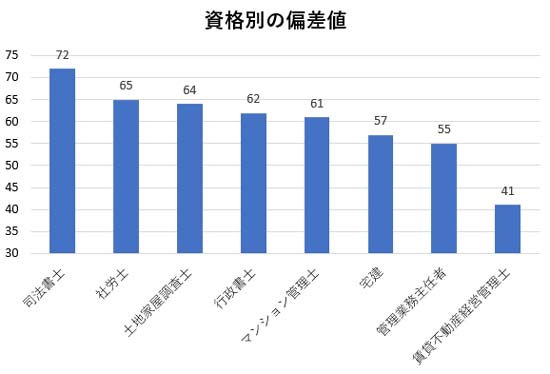

土地家屋調査士試験の難易度を測る指標として、偏差値を利用する方法もあります。

偏差値64の難関資格

偏差値というのは、平均点を50とし、受験者全体の得点分布に基づき算出される数値ですので、受験者の属性がまったく異なる資格試験を跨いで、各資格試験の偏差値を算出するのは、本来は不可能です。

しかし、資格難易度ランキングというサイトにおいて、公表されている合格率や合格点などの情報や傾向に基づき、推定の偏差値を独自に算出する試みがなされています。

ここに掲載されている偏差値によると、土地家屋調査士試験の偏差値は64とされています。

偏差値60以上は「難関資格」とされますので、土地家屋調査士は、まさに難関資格ということになりますね。

偏差値は社労士に近い難易度

次は、宅建・行政書士などの人気資格の偏差値と比較してみると、以下のようになります。

| 資格名 | 偏差値 |

|---|---|

| 司法書士 | 72 |

| 社労士 | 65 |

| 土地家屋調査士 | 64 |

| 行政書士 | 62 |

| マンション管理士 | 61 |

| 宅建 | 57 |

| 管理業務主任者 | 55 |

| 賃貸不動産経営管理士 | 41 |

この偏差値ランキングによると、難関資格として有名な社労士は65とされていますので、土地家屋調査士は、社労士に近い難易度といえそうですね。

勉強時間で土地家屋調査士の難易度を比較

次は、土地家屋調査士試験の難易度を測る指標として、「合格するために必要な勉強時間」から比較していきたいと思います。

必要な勉強時間は1,000時間

土地家屋調査士試験に合格するためには、一般的に1,000時間の勉強時間が必要といわれています。

私自身も、この一般的な時間数と同様に、約1,000時間の勉強で合格できましたので、概ね1,000時間というのは信用できる数値だと考えられます。

1日2時間の勉強でも合格まで1年半かかる

では、この1,000時間という勉強時間を達成するためには、どれぐらいの期間が必要なのでしょうか。

1日の勉強時間に応じた学習期間を整理すると下表のようになります。

| 1日の勉強時間 | 学習期間 |

|---|---|

| 5~6時間 | 半年 |

| 3時間 | 1年 |

| 2時間 | 1年半 |

| 1時間半 | 2年 |

1日に5~6時間の勉強なら半年程度の期間になりますが、社会人が働きながら5~6時間も勉強するのは、現実的ではありません。

1日に3時間の勉強なら1年ですが、私の経験上、働きながら1日3時間は、かなり無理をしないと達成できないと思います。

そこで、勉強を毎日継続できるよう生活に余裕を持たせながら実現できるのは、1日に2時間ぐらいが妥当だと思いますので、1日に2時間なら1年半程度の期間が必要になってきます。

社会人が毎日2時間の勉強をするのは、かなり大変なことですが、それだけやっても1年半かかる難関資格だということです。

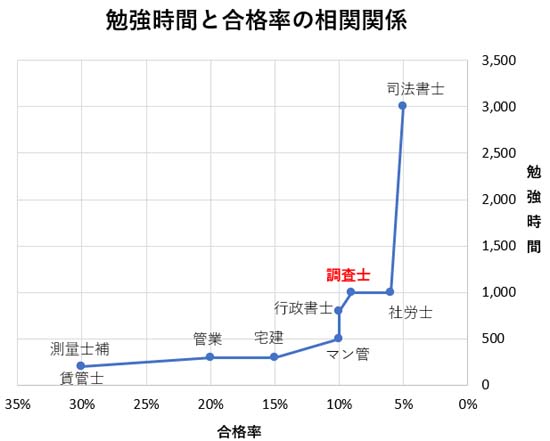

資格の難易度は勉強時間と相関関係がある

では次は、不動産・法律系の人気資格と、合格に必要な勉強時間を比較してみたいと思います。

土地家屋調査士試験を含め、資格試験の難易度は、試験に合格するために必要な勉強時間と、ある程度の相関関係があります。

| 資格名 | 合格率 | 必要な勉強時間 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 約 4% | 3,000時間 |

| 社労士 | 約 6% | 1,000時間 |

| 土地家屋調査士 | 約 9% | 1,000時間 |

| 行政書士 | 約 10% | 500~800時間 |

| マンション管理士 | 約 10% | 500時間 |

| 宅建 | 約 15% | 300時間 |

| 管理業務主任者 | 約 20% | 300時間 |

| 賃貸不動産経営管理士 | 約 30% | 200時間 |

このように、難易度の高い(合格率の低い)資格試験ほど、合格に必要な勉強時間も多くなっていますね。

つまり、上述の合格率の比較や偏差値の比較と同様、土地家屋調査士試験は、高い難易度ということになります。

土地家屋調査士の難易度が高い理由

では、土地家屋調査士試験は、なぜこんなに難しいのでしょうか。

私自身、合格までに2年かかりましたので、その私が感じる難しい理由として以下の3つが挙げられます。

- 記述式試験の対策は独学では困難

- 制限時間内に択一式と記述式を解き切るのは至難の業

- 択一式と記述式の基準点(足切り点)を超えるのが厳しい

それでは、上記の理由について、1個ずつ詳しく見ていきたいと思います。

理由①:記述式試験の対策は独学では困難

土地家屋調査士試験の大きな特徴は、「記述式(書式)試験」があるということです。

国家試験の中には、宅建、マンション管理士など択一式(マークシート)のみの試験が多く存在しますし、記述式がある場合でも、行政書士試験のように択一式がメインで記述式はごく一部、というパターンも多いですよね。

ところが、土地家屋調査士試験は、択一と記述の配点はちょうど半々で、がっつりと記述式試験が実施されることになっています。

記述式では、電卓を駆使して求積し、三角定規を使って図面を作成し、そして登記申請書を書き上げるところまでが求められます。

ですので、この記述式の対策が、独学では極めて困難というのが難易度を上げている大きな理由と考えられます。

つまり、独学で挑戦した人は、ことごとく撃沈されるということです。

理由②:制限時間内に解き切るのは至難の業

土地家屋調査士試験は、2時間30分の試験時間の中で、20問の択一式と2問の記述式を解くことになっています。

択一式に何分、記述式に何分という時間配分は決められていませんので、各自、自分のペースで解いていけばいいわけですね。しかし、これが大きな落とし穴になるおそれが。。

つまり、択一式に時間をかけ過ぎて、記述式を最後まで解く時間がなくなってしまう、、というのがよくあるパターンです。

私も二度、土地家屋調査士試験を受験しましたが、本当にギリギリでした。この時間制限は、マジでヤバいです。

このように、限られた時間の中で択一式を解き、記述式まで書き上げるというのは、至難の業なのです。。

理由③:択一式と記述式の基準点(足切り点)を超えるのが厳しい

択一・記述のいずれか一方が基準点(足切り点)を割ってしまうと、それだけで不合格になってしまうというのも、厳しいところですよね。

ですので、択一も記述も、どちらも平均点以上をしっかり取らないといけないというのも、土地家屋調査士試験の難易度を上げているひとつの要因だと考えられます。

基準点・合格点とは

土地家屋調査士試験には「合格点」のほかに、「基準点」が設けられています。

基準点というのは、択一式と記述式それぞれの最低ライン(足切り点)のことです。

土地家屋調査士試験の午後の部の配点は、択一式は50点満点、記述式も50点満点とされています。

この「択一式」・「記述式」のそれぞれに合格基準点(足切り点)が設けられ、いずれか一方が基準点に満たない場合は、それだけで不合格になってしまいます。

採点の流れとしては、まず「択一式」が採点され、その点数が基準点を下回ると、その時点で不合格です。

そして、「択一式」の基準点をクリアした場合に、はじめて「記述式」の採点をしてもらうことができ、「記述式」の基準点もクリアできれば、最後に総合得点(「択一式」+「記述式」)で合格者が決定されるという採点方式です。

基準点・合格点の推移

これまでの基準点・合格点の推移は、下表のようになっています。

| 年度 | 択一式基準点 (50点満点) |

記述式基準点 (50点満点) |

合格点 |

|---|---|---|---|

| 平成28年 (2016年) |

30.0 | 31.5 | 74.5 |

| 平成29年 (2017年) |

37.5 | 36.0 | 81.0 |

| 平成30年 (2018年) |

35.0 | 33.5 | 81.0 |

| 令和1年 (2019年) |

32.5 | 33.0 | 76.5 |

| 令和2年 (2020年) |

32.5 | 30.0 | 71.0 |

| 令和3年 (2021年) |

32.5 | 30.5 | 73.5 |

| 令和4年 (2022年) |

37.5 | 34.0 | 79.5 |

| 令和5年 (2023年) |

35.0 | 29.0 | 72.0 |

| 令和6年 (2024年) |

37.5 | 31.5 | 78.0 |

| 令和7年 (2025年) |

37.5 | 32.5 | 76.0 |

このように、概ね基準点はそれぞれ6~7割程度、そして合格点は7~8割程度で推移していることがわかります。

択一も記述も、最低6~7割は取る必要があり、合格するためには合計で7~8割の得点が必要ということになりますね。

独学で土地家屋調査士に合格するのは難しい?

以上のように、土地家屋調査士試験は、とても難しい試験です。この試験に、通信講座や予備校を使わずに、独学で合格することはできるのでしょうか。

独学は無理ではないが、おすすめできない

私自身は、土地家屋調査士試験に独学で合格しました。

ただし、市販の教材は非常に限られており、ネットで情報をかき集めながらの勉強は本当に苦労しました。

ですので、独学の勉強は、あまりおすすめできないというのが正直なところです。。

それでも独学で挑戦したいという方は、下記の関連記事で、独学で合格するためのテキストや問題集を紹介していますので、そちらを参考にしてください。

独学で勉強しても予備校と変わらない費用がかかる危険性も・・・

ただし、実際のところ、完全な独学で合格することは不可能に近いと考えています。

なぜなら、作図や電卓などに関して、丁寧に解説されている市販教材がほとんど存在しないからです。

このため、記述に関しては、最低でも予備校の単科講座の受講は必要になってくるかと思います。

さらに、本試験レベルの問題演習の量をこなすためには答練の受講も必要になってきます。

そうなってくると、オールインワンの通信講座や予備校に申し込むのと変わらない費用がかかってきます。。それならば、最初から予備校に申し込んだ方がいいんじゃないか、、と思えてきます。

完全な独学からオールインワンの通信講座まで、それぞれの費用を表にまとめてみましたので、参考にしてください。

| 勉強法 | 費用 |

|---|---|

| 完全な独学 | 5万円 |

| 完全な独学+答練 | 10万円 |

| 半独学 (択一は独学、記述は単科講座を受講) |

15万円 |

| 半独学+答練 | 20万円 |

| オールインワンの通信講座 | 25~30万円 |

もし、通信講座・予備校の利用を検討する場合は、下記の記事を参考にしてください。

土地家屋調査士の難易度まとめ

以上、土地家屋調査士試験の難易度について見てきました。

最後に、ここまでの内容をまとめると以下のようになります。

- 合格率は約9%でかなり難しい

- 偏差値は64で国家資格の中では難関レベルに位置付けられる

- 合格するには1,000時間の勉強時間が必要

- 1日2時間勉強しても1年半かかる

- 行政書士や宅建よりも難しく、社労士に近い難易度

- 記述式(求積・作図・申請書作成)が、がっつりと出題される

- 択一・記述それぞれの基準点(約6割)をいずれもクリアした上で、合格点(約7割)の正答が必要

- 独学で合格するのは難しい

土地家屋調査士試験は、難易度がかなり高い試験であり、100人中91人が落ちる難関試験です。

正直なところ、独学で合格するのは、かなりの困難を極めることが予想されます。

ですので、思い切ってオールインワンの講座を受講するか、少なくとも単科講座の受講は必要になるかと思います。

独学で合格を目指す場合は、土地家屋調査士の独学におすすめの勉強法のページを参考にしてください。

独学が不安な方は、土地家屋調査士のおすすめ予備校・通信講座へどうぞ!