土地家屋調査士の試験日【2026年度】申し込みから試験内容まで解説

更新日:2026年2月13日

土地家屋調査士試験の受験を考えている方は、試験はいつ実施されるの?どうやって申し込むの?どんな試験科目が出題されるの?など気になっているのではないでしょうか。

そこで、土地家屋調査士試験の試験日や申し込み方法・試験内容などを解説しますので、これから土地家屋調査士試験を受験される方は、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

土地家屋調査士の試験日【2026年度】

それでは、土地家屋調査士試験の試験日から解説していきます。

年1回・10月の第3日曜日が試験日

土地家屋調査士試験は、筆記試験と口述試験があり、それぞれ以下の日程で、年に1回だけ実施されます。

なお、口述試験は、筆記試験合格者だけが受験することができます。

筆記試験

毎年1回、10月の第3日曜日

※ 平成29年度以前は8月の第3日曜日でしたが、平成30年度から10月に変更され、土地家屋調査士と宅建試験は同一の試験日になりました。

口述試験

(筆記試験合格者のみ)1月後半の平日

チャンスは年に1度しかありませんので、十分な準備をして試験に臨む必要がありますね。

土地家屋調査士試験は法務省が実施していますので、試験の詳細については、法務省(土地家屋調査士試験)のページでご確認ください。

2026年度の試験日は10月18日(日) ※予想

土地家屋調査士試験が例年どおり10月の第3日曜日に実施されると仮定すると、2026年度の土地家屋調査士試験日は、令和8年10月18日(日)と予想されます。

- 【試験日(予想)】令和8年10月18日(日)

申し込み日程【2025年度】

※ 下記は2025年度の試験日程です。2026年度の日程が公表され次第、更新します。

2025年度(令和7年度)の土地家屋調査士試験の公示から申込期間、試験日(筆記・口述)、合格発表までの試験日程は、下記のとおりです。

| 試験の公示 | 令和7年7月1日(月) |

|---|---|

| 申込期間 | 令和7年7月28日(月)~8月8日(金) ※消印有効 ⇒法務省(土地家屋調査士試験) |

| 筆記試験日 | 令和7年10月19日(日) 〔午前の部〕午前9時30分~11時30分 〔午後の部〕午後1時00分~ 3時30分 |

| 筆記基準点発表 | 令和7年11月21日(金)午後4時 |

| 筆記合格発表 | 令和8年1月7日(水)午後4時 |

| 口述試験日 | 令和8年1月22日(木) |

| 最終合格発表 | 令和8年2月13日(金)午後4時 |

| 官報公告 | 令和8年3月6日(金) |

| 受験資格 | 年齢、性別、学歴等を問わず誰でも受験可能 |

| 受験料 | 8,300円 |

※ ただし、測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士となる資格を有する者等は、午前の部(測量科目)の試験は免除となります。

※ 例年、午前の部(測量科目)の試験を受験する人は、ほぼいません。土地家屋調査士試験を受験する場合は、まず「測量士補」を取得するのがお勧めです。⇒ 測量士補試験|試験日・申込み・試験内容

以下では、土地家屋調査士試験に合格するまでの日程・スケジュールについて、詳しく解説します。

- 試験の公示

- 試験の申し込み

- 受験票の交付(試験会場の確認)

- (筆記)試験当日

- (筆記)基準点発表

- (筆記)合格発表

- (口述)試験当日

- (最終)合格発表

1.試験の公示

土地家屋調査士試験の日程などは、例年7月上旬に公示されます。

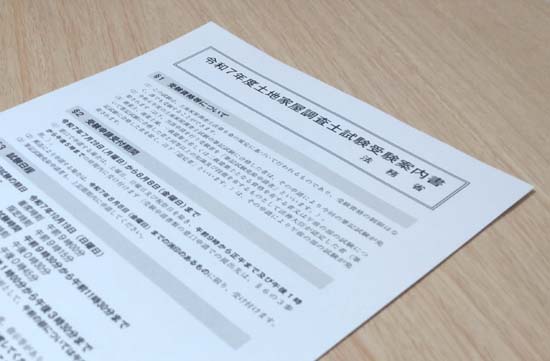

2025年度は7月1日(火)に公示されました。試験日や申込期間のほか、試験会場や願書の配布場所など、試験についての詳細情報が発表されます。

土地家屋調査士試験は、以下の9か所でのみ実施されます。

【試験会場】東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松

※ 口述試験は、那覇会場では実施されません。筆記試験を那覇会場で受験した場合は福岡会場で実施されます。

2.試験の申し込み

土地家屋調査士試験の受験案内は、法務省(土地家屋調査士試験)のページでダウンロードできますが、受験の申し込みはインターネットではできません。

このため、7月28日(月)~8月8日(金)の申し込み期間中に、「窓口」又は「郵送」で申し込む必要があります。

- 「受験申請書」を法務局(又は地方法務局)の総務課で次のいずれかの方法により入手する。

- 窓口で入手

- 封筒の表に「土地家屋調査士請求」と朱書きしたうえで、返信用封筒〔自身の宛名を書き、180円切手を貼った角形2号(A4判)の封筒〕を同封して、郵送

- 「顔写真(縦4.5cm×横3.5cmパスポートサイズ)」を貼り付け、必要事項を記入する。

- 「受験手数料(8,300円)」を収入印紙で納付し、受験申請書に貼り付ける。

※ 収入印紙は、郵便局で購入できます。 - 「受験申請書」を受験地の法務局又は地方法務局の総務課に提出する。

※ (該当者のみ)午前の部の試験の免除資格を証する書面の原本と写し1通を同封する。

※ 郵送する場合は、受験票に自身の宛名と85円切手を貼り、封筒の表に「土地家屋調査士受験」と朱書きしたうえで、書留郵便(簡易書留)で郵送する。また、免除資格を証する書面を提出した場合は、その返送用の封筒(自身の宛名を記入し、書留料金を含んだ切手を貼ったもの)も同封する。

3.受験票の交付(試験会場の確認)

土地家屋調査士試験の申し込み方法に応じ、窓口の場合はその場で受験票が交付され、郵送の場合は後日郵送されます。

受験票には自分の受験番号や試験会場などが記載されています。

試験会場を確認のうえ、試験当日までに経路や所要時間など、しっかり確認しておきましょう。

4.(筆記)試験当日

毎年10月の第3日曜日に筆記試験がありますので、土地家屋調査士試験を受験予定の方は、必ず予定を空けておきましょう。

2025年度の試験日は、10月19日(日)です。試験時間は、午前試験免除者の場合、午後1時から始まりますが、集合時間は12時30分です。

受験の注意事項などの説明が始まりますので、集合時間までに試験会場に到着し、着席しておく必要があります。

なお、指定時刻が12時15分とされています。この時刻を過ぎた場合は受験させてもらえませんので、絶対に遅れないようにしましょう。

5.(筆記)基準点発表

筆記試験の約1ヶ月後に、択一式の基準点(足切り点)が、法務省のホームページで発表されます。

2025年度は、11月21日(金)の午後4時です。

択一式に関しては、各予備校の解答速報による自己採点で、得点をほぼ確定させることができます。

まずは、この基準点発表が大きな山場ですね。

試験当日に実施される解答速報や基準点予想については、下記の関連記事をご参照ください。

6.(筆記)合格発表

筆記試験の合格発表は、令和8年1月7日(水)です。

発表日当日の午後4時に、以下の方法により発表されます。

- 法務局又は地方法務局の掲示板に掲示【受験番号】

- 法務省ホームページに掲載【受験番号】

そして、合格者には、口述試験の受験票(兼 筆記試験の合格通知)が発送されます。

7.(口述)試験当日

筆記試験の合格者を対象に、合格発表の約2週間後の平日に、口述試験が実施されます。

2025年度は、1月22日(木)で、実施時刻は受験票に記載されます。

口述試験に落ちる人は、ほぼいません。とにかく遅刻せずに会場に到着することを目指しましょう。

口述試験対策は、下記の関連記事をご参照ください。

8.(最終)合格発表

令和7年度の土地家屋調査士試験の最終合格発表は、令和8年2月13日(金)です。

- 発表日の午後4時に法務局又は地方法務局の掲示板に掲示【受験番号】

- 発表日の午後4時に法務省ホームページに掲載【受験番号】

- 発表日の3~4週間後に官報で公告【受験番号及び氏名】

- 合格証書交付式(又は郵送)により、合格証書を交付

※ 最終合格発表で掲示・掲載されるのは「筆記試験」の受験番号です。

※ 合格証書交付式については、下記の関連記事をご参照ください。

土地家屋調査士の試験内容

次は、土地家屋調査士試験の試験科目、出題形式・出題数、配点・基準点・合格点など試験内容について、順に紹介していきます。

試験科目

- 民法に関する知識

- 登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識

- 筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。)に関する知識

- 土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって、次に掲げる事項

ア 土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な測量

イ 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。) - その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

※ 4.は午前の部、1.2.3.5.は午後の部の試験科目

出題形式・出題数

土地家屋調査士試験は、下記の出題形式・出題数で出題されます。

筆記試験

| 午前/午後 | 試験時間 | 出題形式 | 出題数 |

|---|---|---|---|

| 午前の部 【測量科目】 |

午前9時30分~11時30分 【2時間】 |

多肢択一式 (マークシート) |

10問 |

| 記述式 | 1問 | ||

| 午後の部 【民法、登記申請手続・審査請求手続、筆界、その他】 |

午後1時~3時30分 【2時間30分】 |

多肢択一式 (マークシート ) |

20問 |

| 記述式 | 2問 |

※ ただし、測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士となる資格を有する者等は、午前の部(測量科目)の試験は免除となります。

※ 例年、午前の部(測量科目)の試験を受験する人は、ほぼいません。土地家屋調査士試験を受験する場合は、まず「測量士補」を取得するのがお勧めです。⇒ 測量士補試験|試験日・申し込み・試験内容

口述試験

「登記申請手続・審査請求手続、その他」について

(ひとりあたりの時間は試験案内には記載されていませんが、約15~20分程度です。)

配点・基準点・合格点(午後の部)

土地家屋調査士試験の午後の部の配点は、択一式は50点満点、記述式も50点満点とされています。

| 午前/午後 | 出題形式 | 出題数 | 配点 |

|---|---|---|---|

| 午後の部 | 択一式 | 20問 | 50点 |

| 記述式 | 2問 | 50点 |

そして、合格するためには、まず「基準点」を突破する必要があります。

基準点というのは、択一式と記述式それぞれの最低の足切り点(合格基準点)のことです。

「択一式」「記述式」のそれぞれに合格基準点(足切り点)が設けられ、いずれか一方が基準点に満たない場合は、それだけで不合格になってしまいます。

採点の流れとしては、まず「択一式」が採点され、その点数が基準点を下回ると、その時点で不合格となります。

そして、「択一式」の基準点をクリアした場合に、はじめて「記述式」の採点をしてもらうことができ、「記述式」の基準点もクリアすることができれば、最後に総合得点(「択一式」+「記述式」)で合格者が決定されるという採点方式です。

これまでの基準点・合格点の推移は、下表のようになっています。

| 年度 | 択一式基準点 (50点満点) |

記述式基準点 (50点満点) |

合格点 |

|---|---|---|---|

| 平成27年 (2015年) |

32.5 | 30.0 | 73.5 |

| 平成28年 (2016年) |

30.0 | 31.5 | 74.5 |

| 平成29年 (2017年) |

37.5 | 36.0 | 81.0 |

| 平成30年 (2018年) |

35.0 | 33.5 | 81.0 |

| 令和1年 (2019年) |

32.5 | 33.0 | 76.5 |

| 令和2年 (2020年) |

32.5 | 30.0 | 71.0 |

| 令和3年 (2021年) |

32.5 | 30.5 | 73.5 |

| 令和4年 (2022年) |

37.5 | 34.0 | 79.5 |

| 令和5年 (2023年) |

35.0 | 29.0 | 72.0 |

| 令和6年 (2024年) |

37.5 | 31.5 | 78.0 |

| 令和7年 (2025年) |

37.5 | 32.5 | 76.0 |

このように、概ね基準点はそれぞれ6~7割程度、そして合格点は7割~8割程度で推移していることがわかります。

択一も記述も、最低6~7割は取る必要があり、合格するためには合計で7~8割の得点が必要ということになりますね。

土地家屋調査士試験の難易度・合格率

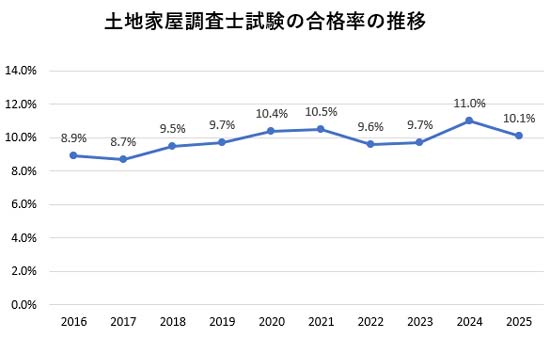

土地家屋調査士試験の難易度は、下表のとおり、おおむね9%前後の合格率で推移していますので、難関資格といえますね。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成28年 (2016年) |

4,506 | 402 | 8.9% |

| 平成29年 (2017年) |

4,600 | 400 | 8.7% |

| 平成30年 (2018年) |

4,380 | 418 | 9.5% |

| 令和1年 (2019年) |

4,198 | 406 | 9.7% |

| 令和2年 (2020年) |

3,785 | 392 | 10.4% |

| 令和3年 (2021年) |

3,859 | 404 | 10.5% |

| 令和4年 (2022年) |

4,404 | 424 | 9.6% |

| 令和5年 (2023年) |

4,429 | 428 | 9.7% |

| 令和6年 (2024年) |

4,589 | 505 | 11.0% |

| 令和7年 (2025年) |

4,824 | 489 | 10.1% |

土地家屋調査士試験の難易度や合格率については、下記の関連記事で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。

土地家屋調査士試験は独学でも合格できる?勉強時間は?

土地家屋調査士試験は、独学でも合格できるのでしょうか。また、どれぐらいの勉強時間が必要なのでしょうか。

独学は不可能ではないがおすすめできない

私自身は、土地家屋調査士試験には独学で合格しました。

ただし、市販の教材は非常に限られており、ネットで情報をかき集めながらの勉強は本当に苦労しました。

ですので、独学は”不可能ではありませんが、おすすめできない”というのが正直なところです。。

それでも独学で挑戦してみたいという方は、下記関連記事で、独学で合格するためのテキストや使用方法を紹介していますので、そちらを参考にしてください。

必要な勉強時間は1,000時間

一般的に、初学者が土地家屋調査士試験に合格するためには1,000時間程度の勉強時間が必要で、合格するまでの期間は、1年から2年かかると言われています。

私自身も、およそ1,000時間の勉強時間で、約1年半の勉強期間で合格することができました。

とはいえ、人それぞれ、法律を学んだことがあるかどうか、予備知識がどれだけあるかなど違いがありますので、1,000時間・1年半というのはあくまでも目安となりますが、とりあえずは皆さんも、この勉強時間を参考に、学習計画を立てていただければと思います。

土地家屋調査士試験の実施機関/公式サイト

土地家屋調査士試験は、法務省が実施しています。

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111(代表)

- 独学が不安な方はこちらへ⇒土地家屋調査士の通信講座おすすめ予備校ランキング!

合格者の大半は受講しています!