簿記3級・2級の独学におすすめの勉強方法!必要な勉強時間も解説

更新日:2026年1月22日

簿記3級・2級は、社会人に必須の資格といわれるほど大人気の資格です。

このページでは、簿記3級・2級に独学で合格した私の経験に基づいて、独学におすすめの勉強方法や合格に必要な勉強時間を紹介します。

また、勉強スケジュールや効率的な勉強のコツなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

簿記3級・2級の独学におすすめの勉強方法

それでは、簿記3級・2級に初心者が独学で合格するための勉強法を紹介したいと思います。

私がおすすめする勉強法は、以下の4つのステップです。これは、ネット試験を受験することを前提にした勉強法になります。

- 自分に合ったテキスト・問題集を選ぶ(1冊ずつあればOK)

- テキストを最初からしっかり理解しながら読む(2周)

- 問題集で総合問題を解きながら簿記の全体像を把握するく(1周)

- できるだけ多くのネット模試で解き方を身につける(5~10回分)

①自分に合ったテキスト・問題集を選ぶ(1冊ずつあればOK)

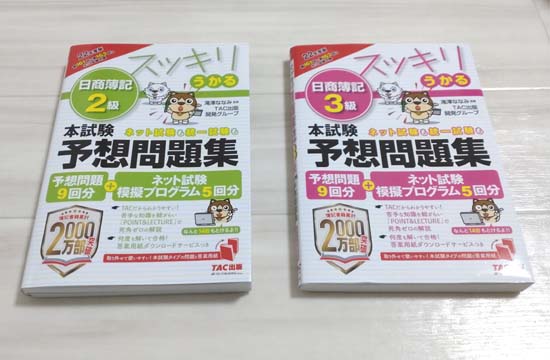

簿記検定に独学で合格するためには、まずはテキスト・問題集選びから始めましょう。

独学の場合、最低限、テキストと問題集が一冊ずつあれば合格できます!

簿記3級・2級の独学におすすめのテキスト・問題集については、下記の関連記事で詳しく紹介していますので、そちらをご参照ください。

②テキストを最初からしっかり理解しながら読む(2周)

まずは、テキストを2周読みます。

テキストを読む際のポイントについて、以下で解説していきます。

- テキストは順にしっかり理解しながら読み進める

- テキストを2周読むことで全体を頭に入れてから問題集に入る

- 3級は簿記の基礎をしっかり理解するため2周目も全部読む

- 2級の2周目は章ごとの練習問題だけで構わない

- 2級は範囲が広いため、途中で区切って復習する

テキストは順にしっかり理解しながら読み進める

簿記3級のテキストは、簿記の基礎知識や基本的な考え方の解説から始まって、個別論点、そして総合問題へと進んでいきます。

このため、最初でつまづくと、その後を読んでもサッパリ身に付きませんので、最初から順に、しっかり理解しながら学習を進める必要があります。

2周読むことで全体を頭に入れてから問題集に入る

テキストを1周読んだあと、さらに2周目に入ります。

私は、当初の予定では、テキストを1周読んだあと、章ごとにテキストを読みながら対応する問題集を解こうと思っていました。

しかし、簿記の問題は総合問題のため、テキストの特定の章だけわかっていても問題を解くことができません。

つまり、テキスト全体が理解できていないと問題は解けないということです。

このため、テキストを1周読んだだけでは、とても問題集に太刀打ちできないので、最低2周は読んで、全体を頭に入れてから問題集に入ることをおすすめします。

3級は簿記の基礎をしっかり理解するため2周目も全部読む

私は、テキスト2周目(復習)の読み方を、3級と2級で変えました。

簿記3級の場合は、簿記の基礎をしっかりと頭に叩き込むため、2周目も、最初から最後まできちんと読むべきです。

2級の2周目は章ごとの練習問題だけで構わない

しかし、簿記2級に関しては、2周目は全部は読まなくても、テキストの章ごとに掲載されている練習問題(又は、要点のまとめ部分)だけを復習するぐらいで構いません。

そして、その問題の解き方がわからないところだけ、テキストの本文を読んで確認する、といった復習の仕方でいいと思います。

とにかく、簿記の勉強はテキストに書いてあることを暗記する必要はありませんので、問題が解けるようになれば、テキストからは卒業です。

2級は範囲が広いため途中で区切って復習する

なお、簿記2級は試験範囲が広く、テキストも2分冊のため、2冊を全部読んでから復習するのではなく、途中で区切って復習した方がいいと思います。

私の場合は、商業簿記の半分まで読んだところで前半の復習、そして、最後まで読んだところで前半・後半を合わせて復習、次に工業簿記を全部読んでから工業簿記の復習、という形に3つに分けました。

③問題集で総合問題を解きながら簿記の全体像を把握する(1周)

ということで、テキストを2周読んだ後に、問題集(過去問)に入ります。

よくわからないところは解説を読んで理解し、それでもわからないところはテキストに戻りながら解き進めていきます。

- テキストが理解できても総合問題は解けない

- 総合問題を解くには簿記の全体像の把握が必要

- 全体像の把握は総合問題を解く中で身につける

- ネット試験を受験予定の方は問題集は1周だけでOK

テキストが理解できても総合問題は解けない

仕訳問題は別として、簿記の問題集は総合問題になっているため、正直言って、テキストの内容が理解できたとしても、また、テキストに載っている練習問題が解けたとしても、総合問題はすぐには解けません。

なにせ総合問題ですから。。テキストでは個別の論点を扱っていましたが、総合問題では、その各論点の知識を横断的に使って解いていく必要があります。

総合問題を解くには簿記の全体像の把握が必要

つまり、各論点が理解できていることを前提に、それを組み合わせる必要があるわけですね。簿記の全体像が把握できていないと、これはなかなか難しいことです。

テキストから問題集・過去問に入った段階で、この挫折感を味わうことになると思います。

全体像の把握は総合問題を解く中で身につける

ただし、ここでテキストをイチから読み直そうとすると、余計な時間がかかってしまいます。

簿記の全体像の把握や各論点の横断的な理解は、総合問題を解く中で身につけるのが効率的です。

というより、総合問題を解くことでしか身につけることはできません。

ですので、挫折感を味わいながらも心を折らずに、総合問題を解いていく根気強さが必要です。

ネット試験を受験予定の方は問題集は1周だけでOK

(3級受験時の話)なお、私は最初からネット試験を受験する予定だったので、問題集を解きながら、これってネット試験だとどんなふうに出題されるんだろう??どうやって解くんだろう??というのが、もの凄く気になりました。

これって問題用紙が手元にないんだよね??そこにメモ書きができないんだよね??と。

ということで、本来なら、問題集で間違えたところは復習して、、というのを何度か繰り返すべきところですが、ネット試験を受験される方は、問題集を1周解いたところで、すぐにネット模試を解くことをおすすめします。

④できるだけ多くのネット模試で解き方を身につける(5~10回分)

そして次は、ネット模試に入ります。

- ネット試験は慣れが必要なため、できるけ多くのネット模試を解く

- 本来通常の問題集で身につける解き方もネット模試で平行して身につける

ネット試験は慣れが必要なため、できるけ多くのネット模試を解く

ネット模試を解いてみると、ものすごく解きにくいと感じるはずです。

ですので、ネット試験特有の解き方に慣れるため、できるだけ多くのネット模試を解いて、練習することをおすすめします。

本来通常の問題集で身につける解き方もネット模試で平行して身につける

本来、通常の問題集を繰り返して身につける問題の解き方を、ネット模試を使ってネット試験に慣れながら並行して身につける作戦です。これにより、時間短縮に繋がるはずです。

ネット模試といっても、市販の問題集を購入すれば、それに付いていますよね。

簿記3級では、下記のネット模試(8回分)を解きました。

- CPAラーニング(2回分)無料

- みんなが欲しかった簿記の問題集 日商3級(1回分)

- スッキリうかる 日商簿記3級 本試験予想問題集(5回分)

簿記2級では、ちょっと省略して、というか試験日まで時間が足りなかったので、下記のネット模試(5回分)を解くだけで済ませました。

ということで、ネット模試を何度も解きまくり、合格点が取れるレベルに仕上がれば完成です。

効率的に合格する勉強のコツ

簿記の勉強は、暗記系の法律資格とは違って、”とにかく問題に慣れること”が大切です。

ということで、今回の簿記の勉強でわかった効率的な勉強のコツを以下で紹介します。

- テキストは取扱説明書。理解した後は問題を解いて身につける

- 総合問題で心を折らずに粘り強く解く

- ネット試験を受けるなら、早いうちからネット模試を解く

①テキストは取扱説明書。理解した後は問題を解いて身につける

法律資格は、必死に記憶・暗記をしないといけませんが、簿記の場合は、テキストで最低限の勘定科目を覚え、解き方を理解すれば、あとは実践あるのみです。

簿記のテキストは取扱説明書みたいなものです。

最初に読んで、とりあえずの使い方を把握して一度使い始めれば、あとは実践の中で身につけるイメージです。

問題演習を通じて解き方に慣れていけば、自然と問題が解けるようになります。

テキストをいくら読み込んでも、総合問題を解く練習をしない限り、本試験の問題は解けるようになりません。

簿記の勉強では、とにかく問題を解く!これに尽きますね。

②総合問題で心を折らずに粘り強く解く

上記の勉強法のところにも書きましたが、テキストを読み終えてから問題集に入った際に、仕訳問題は別として、総合問題は一気に難易度がアップしますので、最初のうちはなかなか解けないと思います。

しかし、そこで心を折らずに粘り強く解く練習ができるかどうかが勝負の明暗を分けます。

強い意志を持って、解く練習を続けてください。

③ネット試験を受けるなら早いうちからネット模試を解く

ネット試験を受験するなら、できるだけ早い段階からネット模試で問題演習しておくのも重要なポイントですね。

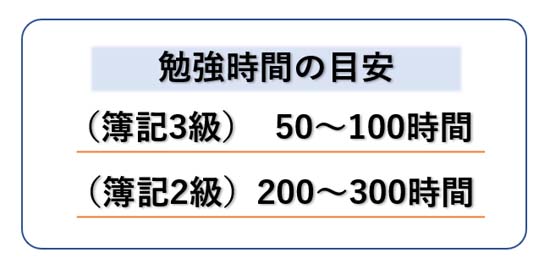

簿記の独学に必要な勉強時間は?

では、簿記3級・2級に合格するためには、どれぐらいの勉強時間が必要なのでしょうか。

3級・2級のそれぞれについて、以下で解説していきます。

- 【簿記3級】50~100時間が目安

⇒ 1日2時間なら1ヶ月~2ヶ月 - 【簿記2級】200~300時間が目安

⇒ 1日2時間なら3ヶ月~5ヶ月

3級は50~100時間が目安

簿記3級に初心者が合格するためには、一般的に50~100時間の勉強時間が必要といわれています。

とはいえ、これはあくまでも一般論なので、人それぞれ、自分で帳簿を付けたことがある人や、数字が得意な人などアドバンテージがあれば、もっと短時間の合格も可能かもしれませんね。

ちなみに、私は簿記3級の合格には約60時間(1日30分~1時間で約3ヶ月間)かかりましたので、おおむね一般的に必要とされる勉強時間どおりでした。

では、簿記3級の合格に必要な勉強時間が50~100時間とした場合に、1日あたりの勉強時間に応じて学習期間がどのように変化するか整理すると、下表のようになります。

| 1日の勉強時間 | 学習期間 |

|---|---|

| 3時間 | 2週間~1ヶ月 |

| 2時間 | 1~2ヶ月 |

| 1時間 | 2~3ヶ月 |

例えば、1日に3時間の勉強なら2週間~1ヶ月の学習期間になりますし、1日に2時間なら1~2ヶ月程度、1日に1時間なら、2~3ヶ月程度の学習期間が必要になると考えてスケジュールを組んでいただければいいかと思います。

2級は200~300時間が目安

次に、簿記2級に合格するためには、200~300時間の勉強時間が必要といわれています。

私の場合は、簿記2級は、約100時間の勉強(1日平均1時間ぐらいで約3ヶ月間)で合格することができました。

私は完全な文系人間なので数学は苦手ですが、簿記3級を勉強した際に、簿記の効率的な勉強のコツが掴めたため、一般的に必要とされる勉強時間よりも少ない時間で合格できたんだと思います。

では、簿記2級についても、1日あたりの勉強時間に応じた学習期間を確認したいと思います。

| 1日の勉強時間 | 学習期間 |

|---|---|

| 3時間 | 2~3ヶ月 |

| 2時間 | 3~5ヶ月 |

| 1時間 | 7~10ヶ月 |

例えば、1日に3時間の勉強なら2~3ヶ月の期間になりますし、1日に2時間なら3~5ヶ月程度、1日に1時間なら、7~10ヶ月程度の期間が必要になると考えてスケジュールを組んでいただければいいかと思います。

以下の関連記事では、簿記の難易度・勉強時間について、他資格と比較しながら解説していますので、気になる方はそちらも合わせてご覧ください。

簿記の具体的な勉強スケジュール

では、上記の勉強方法に沿って勉強した私の具体的な勉強スケジュールを紹介したいと思います。

3級のスケジュール(合計60時間・3ヶ月)

簿記3級は、以下のスケジュールで勉強しました。

テキスト1周目は20時間、2周目は15時間で読み、問題集1冊を15時間で解き、ネット模試8回分を10時間で、合計60時間(3ヶ月)の勉強スケジュールでした。

| 勉強内容 | 勉強時間 |

|---|---|

| テキストを読む(2周) | (1周目)20時間 (2周目)15時間 |

| 問題集を解く(1周) | 15時間 |

| ネット模試を解く(8回分) | 10時間 |

| 合計 | 60時間 |

2級のスケジュール(合計100時間・3ヶ月)

次は、簿記2級の具体的な勉強スケジュールです。

まず、商業簿記テキストは、前半・後半に分けて読んで、それぞれ復習しました(36時間)。

次に、工業簿記テキストは、最後まで読んでから復習しました(27時間)。

それから、商業簿記の問題集を解き(12時間)、工業簿記の問題集を解きました(10時間)。

そして、ネット模試5回分を解きました(15時間)。

以上で、合計100時間(3ヶ月)の勉強スケジュールでした。

| 勉強内容 | 勉強時間 |

|---|---|

| テキストを読む(商業簿記) | (前半)12時間 (前半復習)6時間 (後半)11時間 (前半・後半復習) 7時間 |

| テキストを読む(工業簿記) | (全体)17時間 (復習)10時間 |

| 問題集を解く(商業簿記) | 12時間 |

| 問題集を解く(工業簿記) | 10時間 |

| ネット模試を解く(5回分) | 15時間 |

| 合計 | 100時間 |

簿記の勉強法のよくある質問

それではここで、独学で簿記の勉強をするうえで、気になりがちな点を書いておきたいと思います。

簿記は独学で合格できる?

簿記3級・2級は独学でも合格できるのでしょうか。この疑問から解説していきます。

3級は独学で十分に合格可能!ただし、簡単ではない

簿記3級は、誰でも手軽に受験できる資格です。

合格率も40%程度あるため、一定程度の勉強をすれば独学でも十分に合格できます。

数学や計算が大の苦手だった文系人間の私でも、完全な初心者の状態から、独学で合格することができました。

とはいえ、簿記に触れたことのない人にとって、簿記の考え方を理解するのは簡単なことではありません。

舐めてかかると痛い目に遭いますので、”簡単ではない”という認識を持って、勉強に臨む必要があります。

2級は「連結会計」と「工業簿記」に苦戦するが独学も可能

簿記2級は、3級の半分ほどの約20%の合格率しかなく、難易度が上がりますので少々苦戦しますが、独学合格も可能です。

私は、簿記2級に独学で合格できたとはいえ、何度も心が折れそうになったのは事実です。。

2級では、連結会計も試験範囲に含まれますし、商業簿記だけでなく工業簿記も試験範囲になります。

3級の商業簿記では、普段の業務で取り扱うようなお金の流れが中心のためイメージしやすいですが、2級になると、そうはいきません。

2級で登場する連結会計は大企業でないと扱いませんし、工業簿記は、製造業に携わっていない人にとっては、なかなかイメージしづらいため私も苦戦しました。。

しかし、心を折らずに粘り強く勉強すれば、なんとかなります!

簿記の勉強にノートは必要?

簿記の勉強では、テキストをまとめるようなノートを作る必要はありません。

上記のとおり、簿記の勉強は、とにかく問題を解くことが大切なので、まとめる必要なんてないですよね。

ノートを使うとすれば、問題を解きながら仕訳をメモ書きしたり、解答を書き込んだりするメモ用紙代わりのノートやルーズリーフですね。

私は、ノートではなくA4コピー用紙を使いました。しかも、裏紙利用です。

実際、ネット試験の本試験では、A4用紙が配られるので、A4コピー用紙を普段から使っていれば、本試験の練習にもなりますね。

ただし、どうしても覚えられない仕訳や間違えたところをピンポイントでノートにまとめたりするのは、やってもいいと思います。

問題集に書き込みをしてもいい?

簿記の問題集を解く際に、問題集に直接書き込みをしてもいいのかどうか迷いますよね。

計算結果や仕訳のメモ書きなどを直接書き込みたくなるところですが、そういったメモ書きは、すべて別のメモ用紙に書き込むことをおすすめします。

なぜなら、ネット試験の本試験では、問題用紙は手元にはなく、メモ用紙にしか書き込めないからです。(ペーパー試験を受験予定の方は、この理由は該当しません。)

また、直接書き込んでしまうと、繰り返し解く練習もできなくなりますよね。

ということで、問題集には書き込まない方がいいと思います。

簿記の独学勉強法と勉強時間まとめ

以上、簿記3級・2級の独学勉強法や必要な勉強時間について、紹介してきました。

最後に、ここまでの内容をまとめておきます。

- おすすめ勉強法は、テキストを読む(2周) ⇒問題集を解く(1周)⇒ネット模試を解く(5~10回)

- 勉強法のコツは、テキストは最低限で済ませ、あとはとにかく問題を解く!

- ネット試験を受けるなら、早い段階からネット模試を解く!

- 簿記3級は、一般的に50~100時間の勉強時間が必要 (1日2時間なら1~2ヶ月の勉強期間)

- 簿記2級は、一般的に200~300時間の勉強時間が必要(1日2時間なら3~5ヶ月の勉強期間)

- 簿記3級・2級は独学で合格できる。

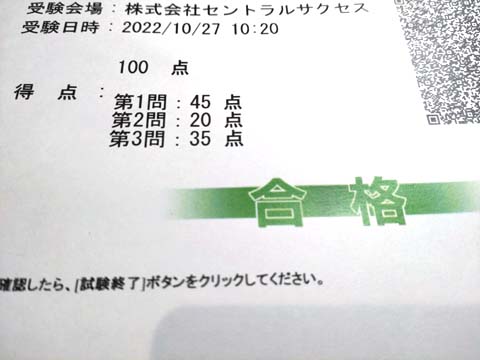

3級の受験結果

ということで、最後に、私が簿記3級を独学で受験した結果を掲載しておきます。

【ネット試験の受験結果】100点満点中、100点で合格(合格ラインは70点)

以下の写真が、簿記3級の合格証書です。

2級の受験結果

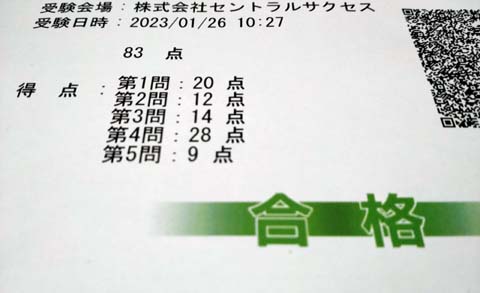

次に、簿記2級を独学で受験した結果です。

【ネット試験の受験結果】100点満点中、83点で合格(合格ラインは70点)

以下の写真が、簿記2級の合格証書です。

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、さらなる短期合格を目指したい方には、通信講座もおすすめです。

下記の記事では、簿記のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式で紹介しています。費用の安さや合格率の高さ、サポートの充実度など項目別のおすすめ講座も紹介していますので、参考にしてください。

- 独学が不安な方はこちら⇒簿記の通信講座おすすめランキング