簿記3級・2級ネット試験とは?違いを統一試験と比較して対策を解説

更新日:2026年1月24日

日商簿記検定3級・2級は、統一試験(ペーパー試験)のほか、ネット試験も実施されています。

このページでは、簿記3級・2級のネット試験を実際に受験して合格した私の体験に基づき、ネット試験とはどんなものなのか、統一試験とはどう違うのか、そして、どんな対策をすればいいのかなど、解説していきたいと思いますので、参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

簿記3級・2級ネット試験とは?

日商簿記検定は、統一試験のほか、2020年12月から3級と2級に限り”ネット試験”も実施されるようになりました。

簿記ネット試験は、随時、全国各地のテストセンターで実施され、パソコンを使って解答する試験です。

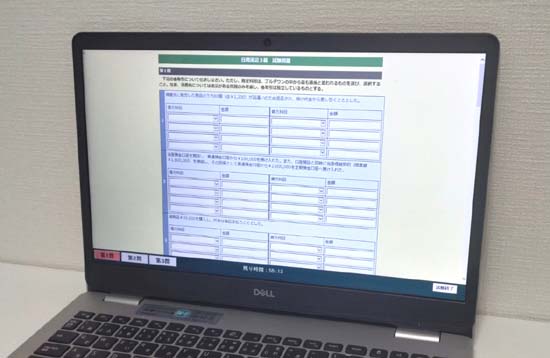

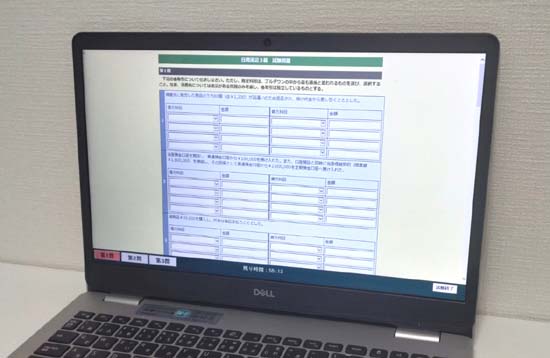

試験会場では、A4のメモ用紙2枚とボールペン1本(又は鉛筆1本)が配付され、パソコン画面に出題される問題に対し、勘定科目はプルダウンメニューから選択し、数字はテンキーで入力する形で解答していきます。(※勘定科目を文字入力する場合もあります。)

また、ネット試験の別名として、CBT試験(CBT方式)という言葉があります。CBTとは「Computer Based Testing」の略称で、つまり、コンピュータを使った試験方式です。

※ 東京商工会議所では、2024年度から3級・2級の統一試験(ペーパー試験)は廃止され、ネット試験のみの実施になりました。

- 随時、全国各地のテストセンターで実施される。

- パソコンを使って解答する。

- A4メモ用紙2枚とボールペン(又は鉛筆)1本が配付される。

- 勘定科目はプルダウンで選択し、数字はテンキーで入力する。

- 別名「CBT試験(CBT方式)」

簿記ネット試験の違いを統一試験と比較

簿記3級・2級のネット試験と統一試験の違いを比較して整理すると、下表のようになります。

| 比較項目 | ネット試験 | 統一試験 |

|---|---|---|

| 試験会場 | 全国各地のテストセンター | 全国各地の試験会場 |

| 試験日程 | 会場ごとに随時実施 | 年3回(6月・11月・2月) |

| 解答方法 | パソコン画面に入力 | 紙に記入 |

| 合否判定 | 試験終了後に即時判定 | 2~3週間後に発表 |

| 合格率 | 【3級】40%程度 【2級】40%弱 |

【3級】30%~60%前後 【2級】10%~30%前後 |

| 合格証書 | デジタル合格証(PDF) | 合格証書(紙) |

| 受検料 | 【3級】3,300円+事務手数料550円 【2級】5,500円+事務手数料550円 |

【3級】3,300円 【2級】5,500円 |

それでは、これらの違いについて、以下で詳しく解説していきます。

①会場はテストセンター(自宅ではない)

「ネット試験」と聞くと、自宅のパソコンで受験できるのかと勘違いしそうですが、自宅で受験するわけではありません。

商工会議所が認定したテストセンターの会場に行き、用意されたパソコンを使って受験する形になります。

下記のリンクから全国各地のテストセンターの会場や試験日程が確認できますので、そちらをご参照ください。

②日程は随時いつでも申し込みできる

ネット試験の日程は、会場ごとに随時、受付されています。いつでも受けたいと思えば、すぐ来週の日程にでも申し込みできます。

ただし、統一試験との兼ね合いから、統一試験実施日の前後1~2週間と、年度当初の1~2週間は、ネット試験は受験できない期間になっているので、そのタイミングだけは注意が必要です。

統一試験は年3回(6月・11月・2月)という限られた日程のため、次回まで何ヶ月も待たないといけませんが、ネット試験なら、もし試験に落ちたとしても、すぐに再受験できるということです。

これは、ものすごく気持ちが楽ですよね。

③解答はパソコン画面に入力

ネット試験では、パソコン画面に解答を入力していきます。

統一試験(ペーパーテスト)では、問題用紙に直接メモ書きしながら解答できますが、ネット試験では問題はパソコン画面に表示され、手元にはA4のメモ用紙2枚が配付されるだけで、手元に問題用紙はありません。

このため、画面に表示された問題を見ながら、手元のメモ用紙にメモ書きをして問題を検討し、解答を入力していきます。

これは、慣れないとけっこう難しいですね。仕訳問題はそれほど気になりませんが、貸借対照表や損益計算書などを作成する場合は、ちょっと悩みました。。

この対策については、後述のネット試験の対策のところで紹介します。

④合否がすぐにわかる

ネット試験では、試験終了と同時に自動採点され、即時に合否の判定が出ます。

統一試験では2~3週間待たないといけませんので、それに比べると、とても便利ですね。

このため、もし不合格だった場合は、すぐに次回の受験に向けて準備を始めることができます。

⑤難易度・合格率が安定している

ネット試験と統一試験は、問題の難易度・レベルは同じとされていますが、実際の合格率には違いがあります。

簿記3級の難易度の差

簿記3級の統一試験の合格率は、30%から60%前後まで、実施の度に大きく変動しますが、ネット試験の合格率は、例年40%程度でほぼ固定して推移しています。

この理由については、ネット試験では、問題がランダムに出題されるため(同じ会場で同時に受験しても、それぞれ異なる問題が出題される)、難易度にバラつきが出にくい、といったことも言われています。

つまり、統一試験では、受験する回によって、難易度にバラつきがあるということです。このため、難しい出題の回を受けてしまうと、落ちる可能性が高くなるということですね。

とはいえ、ネット試験は全国各地で毎日実施されており、それを平均した合格率が公表されていますので、毎回の合格率は変動しているけれど、平均値を取った結果、同じような数値になっているだけという可能性もありますね。

簿記2級の合格率の格差

簿記2級に関しては、難易度が安定しているだけでなく、統一試験とネット試験の合格率そのものに大きな格差が生まれています。

簿記2級の統一試験の合格率は、10%~30%前後(⇒約20%)ですので、3級の半分程度の合格率です。

その一方で、ネット試験では、なんと40%弱という、3級と変わらないような合格率になっています。

これは、ネット試験の仕組み上、複雑な問題が作れないため問題が易しくなっているという話や、統一試験で既に2級を取得している人がネット試験を受け直すため合格率が上がっているという話、すぐに再受験してリベンジできるからという話もあるようですが、実際のところは、どうなんでしょうかね。。

⑥合格証がPDFファイル

ネット試験では、試験が終了すると、判定結果が載ったスコアレポートが配付されます。

合格者のスコアレポートには、「デジタル合格証」をダウンロードするためのQRコードが載っています。

このQRコードを読み取ると、PDFファイルの合格証がダウンロードできます。

これを自分で印刷すればいいわけですが、統一試験で交付されるようなしっかりした合格証書ではないので、有難みが薄れるというか、ちょっと残念な気持ちになりますね。。

ただし、合格証としての価値や効力は統一試験と同じです。

どうしても立派な合格証書が欲しい場合は、厚手の用紙を自分で用意して印刷すれば、額縁に飾れるような合格証書に仕上げることも可能ですね。

簿記ネット試験は難しい?おすすめの対策方法

次は、簿記ネット試験特有の難しさをどう克服するか、その対策方法について解説します。

私が簿記3級を受験する際に、ネット試験が難しいと感じた点は、①問題用紙にメモ書きができない ②電卓・マウスがうまく配置できない の2点です。

※ 簿記2級を受験する際も、3級と同じように対策すればOKです。

このネット試験の難しさへの対策として、以下の4点を紹介します。

- ネット模擬試験をできるだけ多く解く

- 仕訳をメモ書きしてから画面に入力する

- 第3問も仕訳の都度、画面に入力してしまう

- 机上の配置(電卓・マウスのレイアウト)を工夫する

①ネット模擬試験をできるだけ多く解く

ネット試験を受けるにあたっては、事前に「ネット模擬試験(ネット試験のサンプル)」を解いておくことは必須です。これは絶対です。できるだけ多く解くようにしましょう。

ネット模擬試験といっても、市販問題集を買えば「ネット模試」が付いていますよね。

私が解いたのは、無料で利用できる簿記学習WebサイトCPAラーニング、TACの市販問題集スッキリうかる 日商簿記3級 本試験予想問題集、みんなが欲しかった!簿記の問題集 日商3級です。

ネット模試を解くなかで、いくつかの課題が浮かび上がってきます。

- おすすめの問題集はこちら⇒簿記3級・2級の独学におすすめのテキスト・問題集

②仕訳をメモ書きしてから画面に入力する

第1問・第2問は、ネット試験だからといって、それほど悩むことなく対応できると思います。

まずは仕訳をメモ用紙にメモ書きします。第1問は、前提となる取引がある場合は、その仕訳もメモ書きします。

そして、それを画面に入力すればOKですね。

第2問も、まずは仕訳をメモ書きし、その都度解答を入力すればOKです。

③第3問も仕訳の都度画面に入力してしまう

問題は、第3問ですね。私は、第3問の解き方に悩みました。。

お悩みポイントは、次の2点でした。

- まず全部の決算整理事項の仕訳をメモ書きしてから解答を入力するのか、それとも、その都度解答を入力するのか。

- 先の決算整理事項で動いた数字が後に影響してくることにどう対応すればいいのか、メモ用紙にT勘定を書いて整理していくのか。

この悩みに対する私の最適解は、以下の対策で落ち着きました。

”それぞれの決算整理事項について、仕訳をメモ書きするたびに、画面に解答を入力してしまう”

先に仕訳だけ全部してしまうと、動いた数値を見落とす(動いた数値が反映される前の数値を使ってしまう)おそれがあるためです。

また、仕訳してから時間をあけると、自分の書いた殴り書きの字が読めない可能性もありました。

仕訳の都度、画面に入力することによって、先に動いた数字は画面に入力されているわけですから、以降の整理事項を処理する際には、画面に入力した数字を見れば対応できます。

ということで、これで解決です。

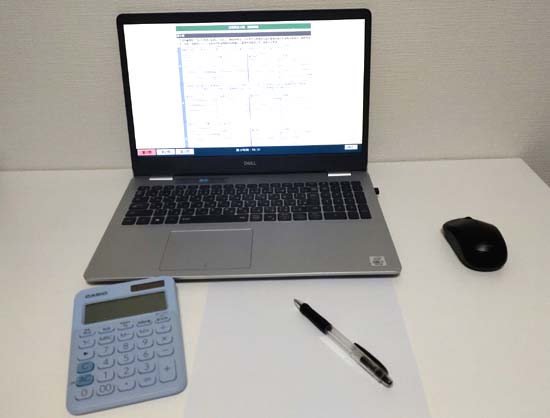

④机上の配置(電卓・マウスのレイアウト)を工夫する

それと、もう一つ悩んだことがありました。それは、机の上の配置です。

机には、キーボード・マウス・電卓・メモ用紙を配置します。これをどのように配置するか、という点ですね。

メモ用紙は、キーボードの真ん前に置くしかないと思いますが、マウスと電卓の位置関係をどうするかが問題ですよね。

もちろん、電卓を左手で叩ける人は何も悩むことはありませんが、右利きで、マウスも電卓も右手を使う場合は、うまく収まらないんですよね。。

最初のうちは、マウスの手前あたりに電卓を置いて、邪魔なときにはちょっと電卓を動かして、また電卓を使うときにはまた動かして、、とやっていたのですが、ちょっと面倒。。

ということで、電卓はメモ用紙の左側に置くことにしました(上の写真のように少し左に傾けて)。少し叩きにくいですが、そこまで気にならずに叩けますので、とりあえずこれで収まりました。

簿記3級ネット試験を受験した体験レポート

それでは、実際に私が簿記3級のネット試験を受験した体験をレポートしたいと思います。

試験会場で受付

試験会場は、兵庫県姫路市のテストセンターでした。

試験時間は10:30に予約を入れていました。(試験開始時刻の30分前から5分前までの間に来るよう案内がありました。)

10時15分頃に会場に到着すると、受付で運転免許証を提示して受付を済ませ、鉛筆1本とA4メモ用紙2枚が渡されました。

※ 事前の情報では、「ボールペンを配付」と書かれていましたが、私が受験した会場では「鉛筆」でした。

試験は自分のタイミングで開始

そして、ロッカーに荷物・携帯電話・時計などを預け、試験室の席に着いたら試験を始めるように言われました。

つまり、試験開始時刻にならなくても、受付次第、自分の好きなタイミングで試験を開始できるということですね。

※ 会場に持ち込めるのは、①持参した電卓、②配付された鉛筆(又はボールペン)1本、③配付されたA4メモ用紙2枚の3点のみです。

試験室に入り、席に座りました。パソコンはデスクトップパソコンでした。

同じ部屋で他資格のネット試験も受験している

部屋には20席ぐらいあり、10席ぐらいは埋まっていました。ただし、周囲の席からは電卓の音は聞こえなかったので、おそらく簿記以外の受験生が多かったようです。(販売士やPC検定も同じ会場で実施している様子でした。)

画面の案内に従いクリックしていくと、試験開始です。

周りは誰も電卓を叩いていない中、パチパチ叩くのは、ちょっと気が引ける感じでしたが、気にしてられないので、ちょっと遠慮しながらも叩きました。

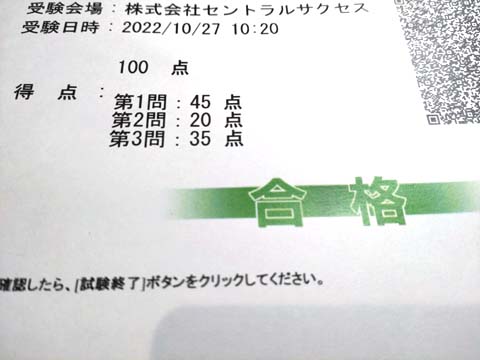

運よく100点満点で合格!

試験は、第1問は15分、第3問は20分、第2問は15分ほどで解き終わり、残り10分で見直しまでできました。

市販問題集に付いていたネット模試では、こんなに時間は余りませんでしたが、本番の方が問題が易しかったのか、それとも本番だから集中力が高まったのか定かではありませんが、とにかく時間内に解き終わることができてよかったです。

そしてなんと、運よく100点満点で合格できました!

なお、 簿記の勉強をするにあたって、独学が不安な方や短期合格を目指したい方には、通信講座もおすすめです。

下記の記事では、簿記のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式で紹介しています。費用の安さや合格率の高さ、サポートの充実度など項目別のおすすめも紹介していますので、参考にしてください。

- 独学が不安な方はこちら⇒簿記の通信講座おすすめランキング