マンション管理士試験の難易度は?合格率や偏差値・勉強時間で徹底比較!

更新日:2026年1月9日

マンション管理士は、不動産4大資格のなかで最難関の資格です。

とはいえ、実際のところ「どれぐらい難しいの?」「どれだけ勉強したら合格できるの?」など気になっているのではないでしょうか。

そこで、不動産4大資格の宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士で比較しながら、マンション管理士試験の難易度について、合格率や偏差値・勉強時間を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

マンション管理士試験の難易度は?

まずはじめに、マンション管理士試験の難易度について、ザックリと概要から紹介します。

マンション管理士試験の合格率は10%、偏差値は61、合格に必要な勉強時間は500時間とされていて、難関資格に位置づけられます。

同じ不動産系の資格でいえば、宅建・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士よりも難しい資格です。

一方、難関資格で有名な司法書士・社労士・行政書士・土地家屋調査士よりは易しい資格になります。

ということで、マンション管理士の難易度について、おおまかなイメージを持っていただけたかと思いますので、以下では、具体的な数値を見ながら詳しく紹介していきます。

- 合格率:10% 偏差値:61 勉強時間:500時間の難関資格

- 宅建・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士より難しい

- 司法書士・社労士・行政書士・土地家屋調査士よりは易しい

マンション管理士の合格率は?10%しか合格できない高難度

それでは、マンション管理士試験の難易度を測る指標として、まずは合格率から確認していきたいと思います。

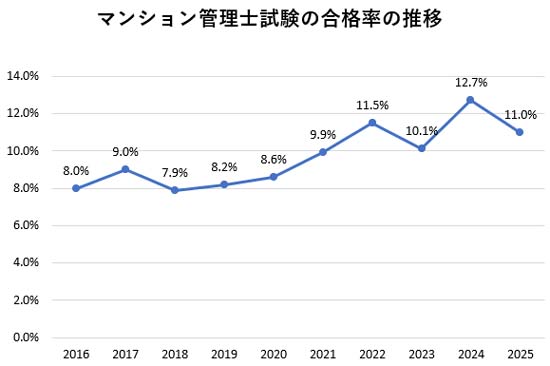

合格率は10%前後で推移

マンション管理士試験の合格率は、下表のとおり、おおむね10%前後で推移しています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成28年 (2016年) |

13,737 | 1,101 | 8.0% |

| 平成29年 (2017年) |

13,037 | 1,168 | 9.0% |

| 平成30年 (2018年) |

12,389 | 975 | 7.9% |

| 令和1年 (2019年) |

12,021 | 991 | 8.2% |

| 令和2年 (2020年) |

12,198 | 1,045 | 8.6% |

| 令和3年 (2021年) |

12,520 | 1,238 | 9.9% |

| 令和4年 (2022年) |

12,209 | 1,402 | 11.5% |

| 令和5年 (2023年) |

11,158 | 1,125 | 10.1% |

| 令和6年 (2024年) |

10,955 | 1,389 | 12.7% |

| 令和7年 (2025年) |

10,984 | 1,210 | 11.0% |

ここ数年、緩やかに上昇傾向にあり、直近の2025年度で見ると、受験者数 10,984人のうち1,210人が合格しており、合格率は11.0%となっています。

宅建や管理業務主任者より合格率は低い

マンション管理士試験の合格率は、不動産資格で比べると、以下のような位置づけになります。

| 資格名 | 合格率 |

|---|---|

| マンション管理士 | 約 10% |

| 宅建士 | 約 15% |

| 管理業務主任者 | 約 20% |

| 賃貸不動産経営管理士 | 約 30% |

この表のとおり、不動産4大資格の中では、マンション管理士の合格率が約10%で、次が宅建士の15%、続いて管理業務主任者の20%、そして、賃貸不動産経営管理士の30%という順になっています。

このように比較すると、宅建士や管理業務主任者に比べると、マンション管理士はかなり難易度が高い資格といえそうですね。

合格率10%ということは、100人受験すると、90人は落ちる試験になります。

そう考えると、ほとんどの人は落ちる試験ですよね。。ということで、マンション管理士試験は、国家資格の中では難易度が高く、十分な受験対策が必要といえます。

ただし、試験問題に記述式問題はなく、50問すべてがマークシート方式ですので、その意味では受験対策は比較的しやすいと思います。

行政書士・土地家屋調査士と同等の合格率

次に、難関資格で有名な司法書士や社労士、行政書士、土地家屋調査士と比べてみると、以下のようになります。

| 資格名 | 合格率 |

|---|---|

| 司法書士 | 約 5% |

| 社労士 | 約 6% |

| 土地家屋調査士 | 約 9% |

| 行政書士 | 約 10% |

| マンション管理士 | 約 10% |

司法書士・社労士の合格率とは少し開きがありますが、行政書士・土地家屋調査士と、ほぼ同じ合格率になっていますね。

ただし、実際には、行政書士や土地家屋調査士よりも易しいという点について、あとで解説します。

合格点は7~8割の正答率

マンション管理士試験の過去10年間の合格点は、下表のとおり、50点満点中35点~42点となっていて少し幅があります。

| 年度 | 合格率 | 合格点 | 正答率 |

|---|---|---|---|

| 平成28年 (2016年) |

8.0% | 35点 | 70% |

| 平成29年 (2017年) |

9.0% | 36点 | 72% |

| 平成30年 (2018年) |

7.9% | 38点 | 76% |

| 令和1年 (2019年) |

8.2% | 37点 | 74% |

| 令和2年 (2020年) |

8.6% | 36点 | 72% |

| 令和3年 (2021年) |

9.9% | 38点 | 76% |

| 令和4年 (2022年) |

11.5% | 40点 | 80% |

| 令和5年 (2023年) |

10.1% | 36点 | 72% |

| 令和6年 (2024年) |

12.7% | 37点 | 74% |

| 令和7年 (2025年) |

11.0% | 42点 | 84% |

これは、マンション管理士試験は、何点以上取れば合格という絶対評価方式ではなく、相対評価方式が採用されているからです。

合否の判定基準は公表されていませんが、おおむね10%程度の合格率になるように合格ラインが決められると考えられています。

多くの国家試験は、マンション管理士試験と同様に相対評価方式が採用されていますので、マンション管理士試験が特別なわけではありません。

ちなみに、絶対評価方式が採用されている試験として有名なのは、行政書士やFP試験ですね。

いずれにしても、マンション管理士試験では、おおむね7~8割の正答率が合格ラインになっていますので、そのあたりを目処に想定しておけばいいかと思います。

- 予想合格点はこちら⇒マンション管理士試験の合格点予想・合格ライン

マンション管理士の偏差値は?難易度ランキング

マンション管理士試験の難易度を測る指標として、偏差値を利用する方法もあります。

偏差値61の難関資格

偏差値というのは、平均点を50とし、受験者全体の得点分布に基づき算出される数値ですので、受験者の属性がまったく異なる資格試験を跨いで、各資格試験の偏差値を算出するのは、本来は不可能です。

しかし、資格難易度偏差値ランキング|資格の取り方というサイトにおいて、公表されている合格率や合格点などの情報や傾向に基づき、推定の偏差値を独自に算出する試みがなされています。

ここに掲載されている偏差値によると、マンション管理士試験の偏差値は「61」とされています。

偏差値60以上は「難関資格」とされますので、マンション管理士は、まさに難関資格ということになりますね。

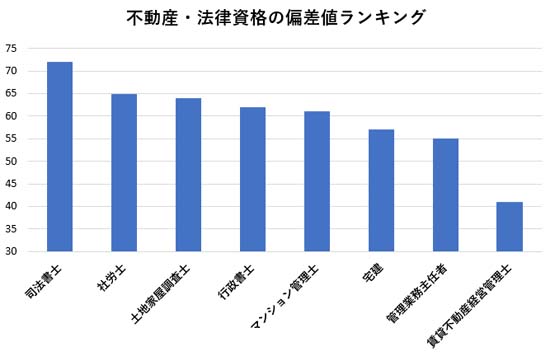

不動産・法律資格の偏差値ランキング

この偏差値を、有名な不動産・法律資格で比較してみると、以下のようになります。

| 資格名 | 偏差値 |

|---|---|

| 司法書士 | 72 |

| 社労士 | 65 |

| 土地家屋調査士 | 64 |

| 行政書士 | 62 |

| マンション管理士 | 61 |

| 宅建士 | 57 |

| 管理業務主任者 | 55 |

| 賃貸不動産経営管理士 | 41 |

このように、合格率から見た難易度の順序と同様に、不動産4大資格の中では、マンション管理士の偏差値61が最も高く、次いで宅建士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士の順になっています。

社労士・土地家屋調査士・行政書士よりは易しい

また、難関資格として有名な社労士の偏差値は65、土地家屋調査士は64、行政書士62とされていますので、マンション管理士は、社労士や土地家屋調査士、行政書士よりは易しいと言えますね。

マンション管理士の勉強時間は?難易度を最も正しく反映

次は、マンション管理士試験の難易度を測る指標として、「合格するために必要な勉強時間」から比較していきたいと思います。

合格に必要な勉強時間は500時間

一般的に、マンション管理士に合格するには500時間の勉強時間が必要と言われています。

宅建試験は300時間、管理業務主任者試験も300時間ですので、それよりも多くの勉強時間が必要になりますね。

では、500時間の勉強をするためには、1日の勉強時間によって、スケジュールがどのように変化するか整理すると、下表のようになります。

| 1日の勉強時間 | 学習期間 |

|---|---|

| 3時間 | 半年 |

| 2時間 | 9ヶ月 |

| 1時間 | 1年半 |

例えば、1日の勉強時間が3時間なら半年程度の期間になりますし、1日に2時間なら9ヶ月程度、1日に1時間なら1年半程度の学習期間が必要になると考えていただければいいかと思います。

社会人が働きながら勉強することを考えると、1日に1時間ぐらいはすぐに確保できるとして、2時間もそこそこ頑張ればなんとかなるかと思いますが、3時間というのは私自身の経験上、かなり無理をしないと確保できないと思います。

そこで、1日に2時間を確保して、9ヶ月ぐらいを想定しておくのがいいのではないでしょうか。

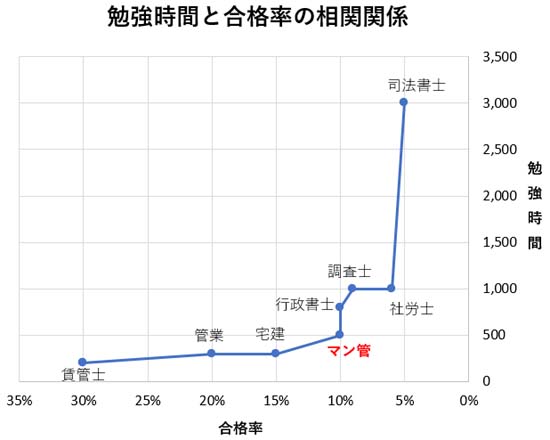

勉強時間と難易度には相関関係がある

では次は、不動産・法律資格で、合格に必要な勉強時間を比較してみたいと思います。

マンション管理士試験を含め、資格試験の難易度は、試験に合格するために必要な勉強時間と相関関係があります。

| 資格名 | 合格率 | 必要な勉強時間 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 約 5% | 3,000時間 |

| 社労士 | 約 6% | 1,000時間 |

| 土地家屋調査士 | 約 9% | 1,000時間 |

| 行政書士 | 約 10% | 500~800時間 |

| マンション管理士 | 約 10% | 500時間 |

| 宅建士 | 約 15% | 300時間 |

| 管理業務主任者 | 約 20% | 300時間 |

| 賃貸不動産経営管理士 | 約 30% | 200時間 |

このように、難易度の高い(合格率の低い)資格試験ほど、合格に必要な勉強時間も多くなっていますね。

司法書士の6分の1、社労士・土地家屋調査士の半分で合格できる

マンション管理士試験の難易度は、合格率の比較では、土地家屋調査士とほぼ同等でした。偏差値は、社労士よりやや難しいぐらいでした。

しかし、実際に合格するためには1,000時間の勉強が必要な社労士・土地家屋調査士に比べると、マンション管理士は半分の勉強時間で合格できることがわかります。

また司法書士と比べると、6分の1の勉強時間になります。

私の体感としても、合格率や偏差値の比較よりも、勉強時間に基づく比較の方が、しっくりきますね。

マンション管理士試験が難しい理由

では、なぜマンション管理士試験は合格率が10%しかない難関資格なのでしょうか。その理由として、次のような点が考えられます。

- 受験資格がなく、誰でも受験できるから

- 士業として独立できるから

- そもそも試験問題が難しいから

- 難しさは見せかけで、実は行政書士よりも易しい?

理由①:受験資格がなく誰でも受験できるから

まず、「受験資格がない」という点です。国家資格の中には、実務経験や学歴などが必要とされる試験もありますが、マンション管理士には受験資格が一切なく、誰でも受験できます。

このため、何の実務経験もなく、ほとんど勉強せずに受験する人も一定数存在しますので、結果的に合格率が低くなり、難易度が高く見える、という考え方です。

また、管理業務主任者を受験する人が、ついでにマンション管理士もお試し受験するようなケースもよくありそうですよね。

理由②:士業として独立できるから

また、マンション管理士は、士業として独立できる資格ですので、一定レベルの難易度を確保しておく必要があるという考え方もあります。

レベルの低い人を合格させて、独立して業務を行わせるわけにはいかない、ということですね。また、人数が増えすぎても困る、というのもありそうです。

宅建よりも難関資格に位置付けるために、敢えて合格率を低く設定しているということも言われています。

理由③:そもそも試験問題が難しいから

マンション管理士の試験範囲は、管理業務主任者の試験範囲とほとんど重複していますが、合格率には大きな差があります。

これには、上記のように、士業として独立できる資格であるから、という理由とともに、そもそも難関資格に相応しいレベルの試験問題が出題されるから、という理由もあります。

特に、違いが大きいのが「区分所有法」ですね。管理業務主任者では7問しか出題されないのに対し、マンション管理士では12問も出題されます。

それだけマンション管理士試験では、区分所有法が重視されていて、しっかり理解できていないと解答できない問題が出題されます。

このため、中途半端な勉強しかできていない人は、なかなか合格点に到達できず、試験に落ちてしまうことになります。

理由④:難しさは見せかけで実は行政書士より易しい?

とはいえ、私自身の体感としては、マンション管理士試験が合格率10%しかない難関試験だとは思えません。

私はこれまでに、宅建、管理業務主任者、マンション管理士、行政書士、土地家屋調査士、司法書士などの資格試験に合格してきました。

合格率だけを見れば、マンション管理士の10%というのは、行政書士試験の合格率10%と同じ難易度になります。

果たして本当に、行政書士よりも難しい試験なのでしょうか??

これって、違いますよね。。。

行政書士は、独立開業を目指して本気で勉強する人が大勢います。そういうガチで勉強する人たちの中で、上位10%の人がようやく合格できるわけです。

しかし、マンション管理士になるために、そこまで本気で勉強する人は、それほど多くないのではないでしょうか。

ですから、マンション管理士の合格率10%という難易度は、ただの見せかけで、実質的な難易度は宅建や管理業務主任者より少し高いぐらいであって、行政書士より易しいと考えるのが妥当だと感じます。

マンション管理士試験の難易度を下げる方法

このように、マンション管理士試験は合格率が低い難関試験ですが、その難易度を下げる方法がいくつかあります。

方法①:宅建の合格者には有利

不動産資格に関しては、宅建の資格をまず最初に取得される方が多いと思います。

私の経験上、宅建の知識がある方にとっては、マンション管理士試験は、初心者の半分ぐらい(250時間)の勉強時間があれば合格できると思います。

マンション管理士の試験範囲は、以下のとおり、宅建試験と重複する科目「区分所有法」12問、「民法、その他法令」6問があり、全体50問のうち、18問が既に学習済みの状態になります。

| 項目 | 主な科目 | 出題数 |

|---|---|---|

| (1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること | 区分所有法 | 12問 |

| マンション標準管理規約 | 8問 | |

| 民法、その他法令 | 6問 | |

| (2)管理組合の運営の円滑化に関すること | 管理実務 | 2問 |

| 会計 | 2問 | |

| (3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること | 建築、設備 | 15問 |

| (4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | マンション管理適正化法 | 5問 |

| 合計 | 50問 | |

ですので、私の場合は、約200時間の勉強時間(約4ヶ月)で合格することができました。

私は、宅建の受験勉強については、一般的に必要と言われる勉強時間どおり300時間の勉強をしましたので、私が特別に頭がいいわけではありません。

ですので、合格率10%とはいえ、宅建の合格者にとっては、もっと易しいイメージを持っても大丈夫だと思います。

方法②:管理業務主任者の合格(5問免除)でさらに有利に

マンション管理士試験は、管理業務主任者試験と試験科目がほぼ重複していることもあり、同じ年にダブル受験する人も多くいらっしゃいます。

どちらか一方の試験に合格すれば、もう一方の試験の一部免除(「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に関する問題5問の免除)が受けられるメリットもあります。

試験日も1週間しか違いがありません。11月の最終日曜日(第4又は第5日曜)にマンション管理士試験があり、12月の第1日曜日に管理業務主任者試験が実施されます。

ですので、W受験してみて、いずれか一方に受かれば、翌年にもう一方の受験が5問免除で有利になりますので、W受験を目指すのも一つの方法ですね。

ちなみに私の場合は、宅建に合格したあと管理業務主任者試験だけを先に受験し、その翌年にマンション管理士試験を5問免除で受験しました。

マンション管理士は独学でも合格可能?

私は、マンション管理士試験には通信講座を使って勉強しました。

しかしそれは、「独学」の勉強方法を否定したわけではなく、私自身に怠け癖がついてしまい、机に向かって勉強することができなくなってしまったからです。

このため、ソファーに横たわったり、ベッドに寝転んだりしながら、スマホを使って勉強できる「スタディング」という通信講座を選びました。

しかし、独学であれ通信講座であれ、勉強する手段が異なるだけで、勉強する内容に違いはありません。

ですので、マンション管理士試験も合格率が低いとはいえ、独学であっても、テキスト1冊をしっかりと読み、問題集(過去問)を複数回繰り返すだけで、独学でも短期合格が十分に可能な資格だと思っています。

独学におすすめのテキスト・問題集については、下記のページで紹介していますので、そちらを参考にしてください。

マンション管理士の試験制度(試験日・受験資格・試験内容)

次は、 マンション管理士試験の試験日や受験資格、試験内容など、試験制度について紹介します。

試験日は年に1回、11月の最終日曜日

マンション管理士試験は、毎年1回、11月の最終日曜日(第4又は第5日曜日)に実施されています。

2026年度の試験日(予想)

マンション管理士試験が例年どおり11月の最終日曜日に実施されると仮定すると、2026年度(令和8年度)のマンション管理士試験日は、下記のとおり予想されます。

- 【試験日(予想)】令和8年11月29日(日) 13時~15時

2025年度(令和7年度)のマンション管理士の試験日程は、以下のとおりです。

| 申込期間 | <郵送申込み> 令和7年8月1日(金)~8月29日(金) ※消印有効 |

|---|---|

| <WEB申込み> 令和7年8月1日(金)10:00~9月30日(火)16:00 |

|

| 試験日時 | 令和7年11月30日(日) 午後1時~3時(2時間) |

| 合格発表 | 令和8年1月9日(金) ※発表時間は公表されていませんが、例年9時~9時30分頃に発表 |

| 受験料 | 9,400円 ※Web申込の場合は事務手数料として+317円 |

受験資格はなく誰でも受験できる

マンション管理士試験には、年齢・学歴などの制約はありませんので、どなたでも受験できます。

試験問題はマークシート50問

マンション管理士試験は、四肢択一(マークシート方式)で、下記の科目について、50問が出題される筆記試験です。

| 試験範囲 | 試験科目 |

|---|---|

| (1)マンションの管理に関する法令及び実務に関すること | 区分所有法、マンション標準管理規約、民法・その他法令 |

| (2)管理組合の運営の円滑化に関すること | 管理実務、会計 |

| マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること | 建築、設備 |

| マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | マンション管理適正化法 |

- 試験日程・試験内容などの詳細はこちら⇒マンション管理士試験|試験日・申し込み・試験内容

マンション管理士の難易度まとめ

以上、マンション管理士の難易度について見てきました。

最後に、ここまでの内容をまとめると、以下のようになります。

- 合格率は約10%の難関資格

- 宅建・管理業務主任者よりも難しい

- 合格点(合格ライン)は約7~8割の正答が必要

- 偏差値は61で難関資格に位置付けられる

- 社労士・行政書士・土地家屋調査士よりは易しい

- 合格するには500時間の勉強時間が必要

- 司法書士の6分の1、社労士・土地家屋調査士の半分の勉強時間で合格できる

- 宅建の合格者は半分ぐらい(250時間)の勉強時間で大丈夫

- 管理業務主任者に先に合格すればさらに有利に

- 独学でも合格可能

マンション管理士試験は、難易度の高い難関資格ですが、独学で挑戦するにしても、講座を受講するにしても、しっかりと計画を立てて、とにかく最後までやり切ることができれば、誰でも合格することができる資格です。

ぜひ、マンション管理士試験の合格を目指して、頑張ってください!

- 独学が不安な方はこちらへ⇒マンション管理士の通信講座おすすめランキング