社労士の独学におすすめの勉強法やスケジュールを紹介

更新日:2026年1月9日

社労士試験は、合格率わずか6%の難関資格のため、独学で合格するのは難しいと言われています。

しかし、私は完全な独学で合格することができました。(勉強時間880時間、学習期間1年)

これは、私がこれまでに行政書士や司法書士、FP1級などの難関資格にチャレンジする中で身につけてきた勉強法の集大成によるものです。

このページでは、実際に独学で合格した私の経験に基づき、社労士試験の独学におすすめの勉強法や短期合格のコツを紹介します。

また、合格までの勉強スケジュールも紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

※ 勉強時間はこちら⇒ 社労士の合格に必要な勉強時間は?

※ おすすめテキストはこちら⇒ 社労士の独学におすすめのテキスト

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

社労士試験の独学合格に向けた勉強方針

まず、私が社労士試験の勉強を始めてから二度挫折し、その経験を踏まえて勉強を再開した際の勉強方針を紹介します。

試験範囲の全体像が見えないまま挫折した経験

私は、司法書士試験の合格後、翌年度の社労士試験に向けて独学で勉強を開始しましたが、2ヶ月で挫折、、(勉強時間:47時間)

さらにその翌年度に向けて勉強を再開しましたが、またもや1ヶ月で挫折、、(勉強時間:33時間)

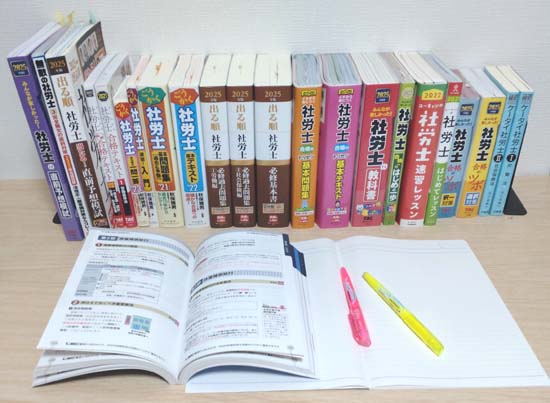

この期間の勉強は、みんほし・ユーキャン・出る順・秋保本・ケータイなど、あらゆる市販テキストを科目ごとに試しながら、テキストを1周読んだだけでした。

そして、社労士試験は、とにかく細かい数字ばかり覚えないといけない試験だなぁ、、という印象が強く残っただけで、試験範囲の全体像がまったく見えませんでした。

基礎固め&絞り込んだ応用知識で勝負する方針に決定

その2年後に、2025年度社労士試験に向けて、今度こそは!と2024年11月から勉強を再スタートしました。

これまで、試験範囲の全体像さえ見えなかった経験を踏まえ、今回はもっと情報量を絞った教材を使おうと考えました。

基本的に、国家試験は”基礎知識”が重要なはず。まずは基礎知識をがっちり固めて、あとはプラスアルファの応用知識をいかに効率的に身につけるかで勝負が決まるはずです。

難関試験といわれる司法書士試験では、もちろん難問も多く出題されますが、結局は基礎知識で解ける問題を確実に正解し、絞り込んだ応用知識があれば合格できました。

以上から、今回の社労士試験では、”基礎知識をがっちり固める&絞り込んだ応用知識を効率的にマスターする”という勉強方針で進めることにしました。

社労士の独学におすすめの勉強法と使用したテキスト

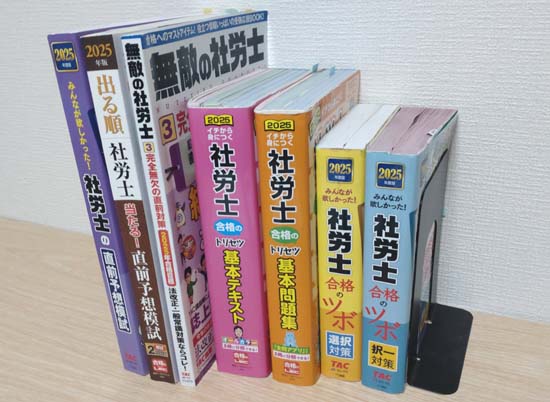

では、 社労士試験の独学合格に向けて、私が取り組んだ勉強法と、使用したテキスト・問題集を紹介していきたいと思います。

下記の関連記事で、市販のテキスト・問題集を徹底比較していますので、そちらも合わせてご覧ください。

勉強は、以下の4つのステップで進めました。

- 基礎固め

- LEC『社労士 合格のトリセツ』(テキスト・問題集)×3周

- 応用知識の習得

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)×1周

※辞書として、みんほし・ユーキャンも使用

※トリセツテキストに載っていない知識は、すべてトリセツテキストに書き込む

※この1周でテキスト8周に相当

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)×1周

- 模試で実力チェック

- LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』(第1回・第2回)×1周

- 白書統計・判例対策&総復習

- TAC『無敵の社労士(3) 完全無欠の直前対策』(白書統計部分・判例部分)×2周

- LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』の巻頭特集(判例部分)×2周

- TAC『みんなが欲しかった!社労士の直前予想模試』の巻頭特集(判例部分)×2周

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式のみ)×1周

①基礎固め

- LEC『社労士 合格のトリセツ』(テキスト・問題集)×3周

基礎固めのテキスト・問題集

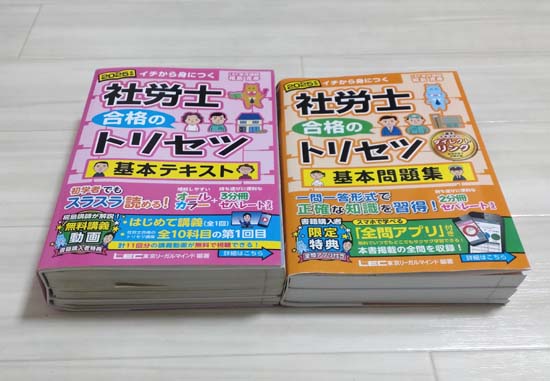

社労士試験に向けて、基礎固めのテキストに私が選んだのは、LEC『社労士 合格のトリセツ』(基本テキスト・基本問題集)です。

トリセツは他のテキストに比べ、重要知識に絞り込まれているのが選んだ理由です。

このトリセツテキストを、今後すべての知識を集約するメインテキストとして使用しました。

トリセツの問題集は、肢別の過去問題集で、基礎的な問題が約1,000肢収録されています。(2026年版は1,380肢に増量。原則は過去問で、少しだけオリジナル問題が入っています。)

※ トリセツテキストには大量の書き込みをすることになるので、それが大変だと感じる方は、トリセツの代わりに「ユーキャンの社労士 速習レッスン」を使ってもいいと思います。

基礎固めの勉強法

まずは、LECトリセツを3周回して基礎固めをしました。

基礎をがっちりと固めれば、そこから派生する枝葉の知識(応用知識)を付け足していくことは容易にできます。

1周目・2周目は復習なしで一気に回し、3周目だけは科目ごとに復習しながら仕上げました。

※ テキスト・問題集の具体的な使い方・勉強法は、この後の短期合格の勉強法のポイントで説明しますが、簡単に言うと、最初にテキストをサラッと通読したあと、問題集を1肢読むごとに、テキストの該当箇所を読んで記憶する(2周目以降は思い出す。思い出せなければ読んで記憶する)という勉強法です。

※ トリセツを3周回した段階で、試しにLECの市販模試を25問だけ(択一の労基~雇用の途中まで)解いてみたところ、トリセツ知識では3割しか正解できませんでした。

②応用知識の習得

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)×1周

※辞書として、みんほし・ユーキャンも使用

※トリセツテキストに載っていない知識は、すべてトリセツテキストに書き込む

※この1周でテキスト8周に相当

応用知識習得の問題集

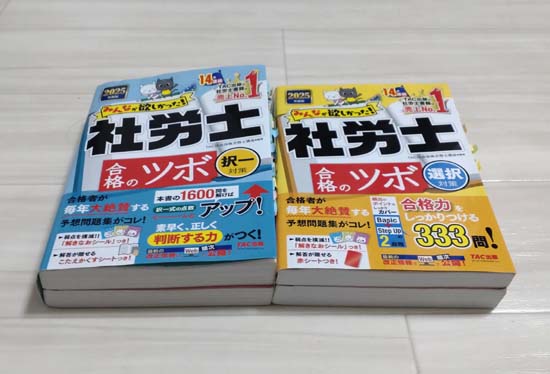

次に、応用知識を身につけるため、TAC『みんなが欲しかった!社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)を使用しました。

合格のツボは、過去問ではなく、今後出題が予想される重要かつ頻出の問題が、択一式は肢別で1,600肢、選択式は333問収録されたオリジナル問題集です。

Basic(基本編)とStepUp(応用編)の2段階に分かれていて、択一式はほぼ半々、選択式は9:1ぐらいの割合です。

Basicの問題でも、トリセツ知識で解ける問題は半分もなく、StepUpはほぼ全問が初見になるため、トリセツ知識で解ける問題は、全体の2~3割ぐらいです。

つまり、収録されている問題の大部分は応用・発展知識で、合格のツボがマスターできれば、本試験レベルの知識が身につきます。

なお、ツボの解説だけではわからない場合は、辞書として、みんほし・ユーキャンのテキストも使用しました。

応用知識習得の勉強法

合格のツボは、択一式の労基~と、選択式の健保~とを平行して解いていきました。

また、合格のツボは、Basic(基本編)とStepUp(応用編)に分かれているので、まずはBasicだけを解いていき、その後、StepUpを解きました。

択一・選択を並行学習し、Basic・StepUpを分けて解いたのは、できるだけ記憶の鮮度を落とさないように、全体を短期間で回すためです。

また、トリセツテキストに載っていない知識は、すべてトリセツテキストに書き込んでいきました。(場合によっては大きめの付箋に書いて貼り付けたり、他社テキストをコピーして挟み込んだり)

※ この点については、このあと短期合格の勉強法のポイントで詳しく書きますが、知識をテキスト1冊に一元化するためです。

1周目に解く際は、わからない問題にチェックを入れて、科目ごとに復習しながら進めました。

復習の際にもわからない問題はさらに付箋を貼り、翌日以降に復習しました。

このため、選択式・択一式を1周解いただけで、実質的にテキストを8周回したことになります。

※ 問題1肢ごとに、テキストを読んで記憶する(又はテキストを思い出す)ため、①択一式(Basic)1周目+②復習、③選択式(Basic)1周目+④復習、⑤択一式(StepUp)1周目+⑥復習、⑦選択式(StepUp)1周目+⑧復習 で、テキスト8周です。

「トリセツ&合格のツボ」で予備校に匹敵する知識が得られた

知識量としては、「トリセツ&合格のツボ」で、予備校の講座を受講するのに匹敵する知識が得られたと思っています。

本試験後に各予備校の解答速報や検証会を見ましたが、大原やTACの解説で、正解すべきとされた問題は私も取れていましたし、正解できない問題は私も取れていませんでした。そして、できれば正解したい(取れるか取れないか)の問題は半分ぐらい取れていました。

私は、令和7年度本試験(択一式)で50問正解しましたが、その問題の全肢を見直し、既存知識で正誤を判断できる肢・できない肢を分類したところ、下記の結果になりました。

| トリセツ知識で判断できる | 合格のツボ等知識で判断できる | 判断できない |

|---|---|---|

| 128肢 | 64肢 | 154肢 |

※ 「合格のツボ等知識」には、「無敵の社労士3 直前対策編」「LEC予想模試」「みんほし予想模試」の知識が含まれています。

これを前提に、消去法や組合せも含めて正解できた問題・できなかった問題を数えたところ、下記の結果でした。

| 既存知識で正解できた | 現場思考で正解できた | 正解できなかった | 勘違いでミスった |

|---|---|---|---|

| 32問 | 18問 | 18問 | 2問 |

※ 大原の難易度分析のX(Twitter):易(絶対取りたい)12問、普通(取れるか取れないか)40問、難(取れたら神)18問

※ TACも、確実に得点してほしい、できれば得点してほしい、得点は難しい の3つに分類してありましたが、分析会申込者にしか公表していないデータのため、ここには掲載できません。(私の結果と大きな矛盾はありませんでした)

つまり、「トリセツ&合格のツボ」で、大手予備校が指導している知識量と同じだけの知識が身についていたことになります。

③模試で実力チェック

- LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』(第1回・第2回)×1周

実力チェックの予想模試

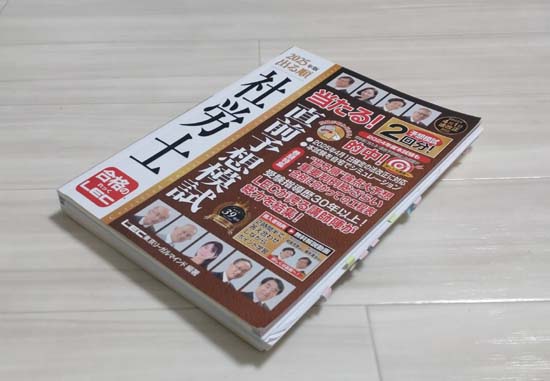

上記の勉強を終えて、勉強の仕上がり具合を確認するために、LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』(第1回・第2回)を解きました。

予想模試は、LEC・TACどちらも購入しましたが、両方を解く時間がなかったので、片方だけにしました。

どちらを解こうか迷いましたが、LECの模試は本試験の難易度に近いという評判があったことと、問題集はTACをメインに使ったので出題の傾向が偏らないようにという理由から、LECだけを解くことにしました。

予想模試を解いた結果

LECの予想模試を解いた結果、合格ラインを超えるか超えないか、ぐらいの出来具合だったので、もしかしたら本試験で戦えるかも?という手応えが掴めました。

<LEC市販模試の結果>

【第1回】

(選択式)4,3,5,3,4,4,5,3⇒31点 ※割れなし

(択一式)4,9,5,6,6,5,8⇒43点 ※割れなし

【第2回】

(選択式)3,5,3,4,4,5,4,3⇒31点 ※割れなし

(択一式)8,7,8,4,7,9,6⇒49点 ※割れなし

そして、ここまでの勉強のやり方が間違っていなかったという自信にもなりました。あとは総復習をして、知識の精度を高めれば完成です。

④白書統計・判例対策&総復習

- 【白書統計対策】TAC『無敵の社労士(3) 完全無欠の直前対策』(白書統計部分)×2周

- 【判例対策】TAC『無敵の社労士(3) 完全無欠の直前対策』、LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』の巻頭特集、TAC『みんなが欲しかった!社労士の直前予想模試』の巻頭特集 (各判例部分のみ)×各2周

- 【総復習】TAC『社労士 合格のツボ』(択一式のみ)×1周

白書統計対策

白書・統計対策には、TAC『無敵の社労士(3) 完全無欠の直前対策』を使用しました。

統計は、「これだけは!一般常識演習問題」の統計の問題を解きながら、「これだけは!統計調査」のところを覚えていきました。

次に、「これだけは!白書対策」のところを、重要箇所に線を引きながら読んでいきました。

白書・統計、それぞれ2周回しました。

判例対策

判例対策は、TAC『無敵の社労士(3) 完全無欠の直前対策』とLEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』の巻頭特集、TAC『みんなが欲しかった!社労士の直前予想模試』の巻頭特集を使用しました。

それぞれの判例を、重要そうなところに線を引きながら読んでいきました。

ただし、最初に無敵の社労士の判例を読んだので、その後のLEC・TAC予想模試にも重複している判例は省略しました。

これを2周読みました。

総復習

上記の白書統計・判例対策と並行して、TAC『社労士 合格のツボ』(択一式)を使って総復習しました。

まず、付箋の問題(復習でわからなかった問題)を解き直し、次にチェックが入っている問題(1周目でわからなかった問題)を解き直し、最後にノーチェックの問題を解き直して完成です。

選択式は、もう解きませんでした。必要な知識は択一式だけで得られそうだったことと、選択式は合格に必要な知識を超えた問題が含まれていると感じたためです。

社労士に短期合格するための勉強のコツ

次は、 上記の勉強法4ステップの中に書ききれなかった勉強法のポイントやコツについて、紹介したいと思います。

上記の勉強法は、あくまでも勉強の進め方を書いただけなので、これから書く内容が、私の勉強法の核心部分になります。

- テキストを記憶するために問題集を解く

- 知識はすべてテキスト1冊に集約する

- 関連知識を比較しながら覚える

- 特に暗記が必要な知識はスキマ時間に暗唱する

- テキストを確認した箇所に線を引く

テキストを記憶するために問題集を解く

社労士の勉強は、問題集をベースにした勉強法を採用しました。とはいえ、知識のベースとするのは、あくまでもテキストです。

これは、私が司法書士試験の勉強から採り入れ始め、FP試験の勉強から徹底するようになった勉強法です。

問題集を解くことでテキストを記憶する

この勉強法の最大のポイントは、問題集の肢を見て、それをきっかけに、その論点が記載されているテキストの該当箇所を思い出す(思い出せなければ記憶しなおす)という勉強法です。

つまり、問題集を解くことはテキストを覚えるための手段という考え方です。

テキストを読むだけではなかなか知識を定着させることができませんが、記憶を何度も出し入れすることで、定着させることができます。

問題を解くことで、目の前にテキストがない状態で、テキストの内容を思い出す練習ができるわけです。

問題を解く際に、テキストの内容が頭に浮かんでこなければ、必ずテキストを読み返すことを徹底します。

問題演習とは思い出す訓練です。問題を解くことでテキストを記憶するんです。

そして、その問題で直接問われている知識だけでなく、関連知識もすべて頭に浮かべられる状態にまで記憶します。

これは、私にとって、法律系資格の勉強における鉄則だと思っています。

問題集の解き方

この勉強法の手順は、以下のとおりです。

まず、テキストを軽く通読して全体像をおおまかに把握してから、下記の手順でテキスト&問題集の並行学習を進めます。

※ 2025年度社労士試験向けの勉強では、過去(2021・2022年度)にテキストを1周読んだことがあったため、最初にテキストを通読することは省略しました。

- 問題の肢・解説をサラッと読む

- その問題に対応するテキストの箇所を探す(該当部分を見つけるまでは斜め読み)

- その問題が解ける範囲、理解できる範囲でテキストを読む

- テキストの内容を頭にインプットしてから問題を解く

これを、1肢ずつ繰り返していきます。

4.の「テキストの内容を頭にインプットしてから」というのは、目を閉じて、その項目の重要ポイントを復唱できる状態です。

テキストを見ずに、テキストのここらへんに、こう書いてあったな~というのを頭の中で思い浮かべながら、自分の言葉で説明できる状態にしてから、問題を解きます。

覚える際は、キーワードとキーワードを繋いで、できるだけ短い文にして覚えます。

- 問題の肢を読む

- テキストの内容が頭に浮かべばそのまま解く

- 頭に浮かばないときは、テキストの該当部分を読んで頭にインプットしてから問題を解く

この手順で2周目を解いていきます。

「テキストの内容が頭に浮かべば」というのは、テキストの該当ページを頭に浮かべ、そこに書いてある内容を頭の中で再生できる状態(言葉で説明できる状態)を指します。

これができなければ、テキストを読み直して、もう一度インプットします。

知識はすべてテキスト1冊に集約する

社労士試験は、ほぼほぼ暗記試験です。知識として頭に入っているかどうか、試験問題を解く際に、その知識を思い出すことができるかどうか、が問われる試験です。

思い出すときは、必ずテキストを思い出すようにします。問題集の解説を思い出すわけではありません。

テキストと問題集に記憶が分散してしまうと、正確な知識にならずロスが出てしまいます。

また、問題集で覚えると体系的な知識になりません。バラバラで継ぎはぎの知識にしかならないんです。

知識を一元化することで体系的な知識になる

知識はテキスト1冊に集約し、知識を一元化する必要があります。

このため、問題集の知識がテキストに載っていない場合は、テキストにメモを書き込むようにします。

必ずテキストを思い出すことを徹底することで、知識がテキスト1ヶ所に集約され、体系的な知識にすることができます。

そうすれば、同じ論点でも異なる角度から問われる問題や、応用的な問題にも対応できるようになります。

常にテキスト1冊を回す状態にできる

さらに、問題を解く際は、常にテキストを思い出すわけですから、どの問題集を解こうが、どの模試を解こうが、常にテキスト1冊を回している状態にできます。

覚えるためには繰り返すことが重要ですが、テキストに一元化することで、その繰り返しが徹底できるようになるわけです。

関連知識を比較しながら覚える

社労士試験では、労災保険・雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金において、類似する制度や規定が山ほどあるので、これらを比較し、整理しながら覚えないといけません。

類似制度は1つの科目に一元化する

総則に関しては、死亡推定、未支給の給付、内払い・充当、受給権の保護、非課税、支給制限、費用徴収、第三者行為災害、不服申立てなどが共通するので、主に労災のページに相違点だけメモって、一元化して覚えました。

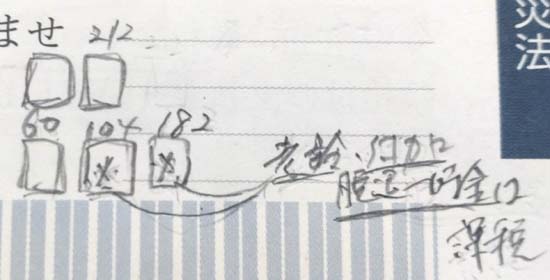

例えば、非課税のところなら、下図のような具合です。

※ 上段の□2つが労災・雇用で、下段の□3つが健保・国年・厚年です。数字は、テキストのページ数です。

総則は、大体この形式で整理しました(□の中に直接書く場合もあります)。その他、一般常識が絡む場合は下に3段目を付け足し、労基が絡めば上段の左側に付け足し、徴収法が絡めば上段の右側に付け足していきます。

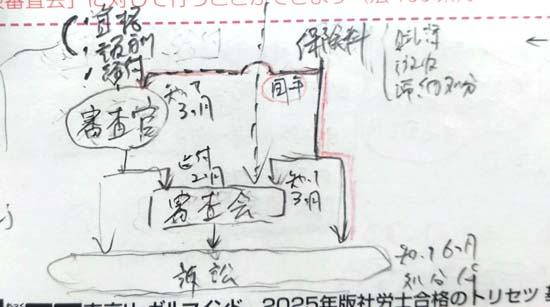

例えば、不服申立て(社会保険科目)は、下図のような具合です。

※ 不服申し立てについては、労働科目で1個、社会保険科目で1個の図にまとめました。

保険制度に関しては、健保と厚年、国年と厚年は、同一制度が山ほどあるため、共通・類似する制度は、それぞれ健保のページ、国年のページに相違点だけメモって、一元化して覚えました。

相違部分を比較整理する

目的条文は、労災・健保・国年・厚年で相違部分を比較整理して単純化して覚えました。社一の国保、後期高齢、介護なども同様です。

また、例えば併給調整や報酬等との調整のところは厄介だったので、労基・労災・雇用・健保・厚年を1ヶ所にまとめて図解して整理したりしました。

関連・類似知識にリンクを張る

その他、関連・類似する知識は、ページ余白にお互いのページ番号をメモ書きしてリンクを張っていきました。

そのメモが書かれたページを見るたびに、関連知識を思い出し、お互いのページを確認し、その知識がより深く定着するようになります。

最終的には、リンク元を見た段階で、リンク先のページを見ずにスラスラ言える状態にまで記憶します。

別途書き出して覚える

関連知識にリンクを張りながら勉強を進めていくと、関連ページが多くなりすぎる場合や、別途まとめて整理しないと覚えられない場合も出てきます。

例えば、生年月日(~S21.4.1、~S26.4.1、~S31.4.1など)や適用日(S61.4.1~、H15.4.1~、H17.4.1~など)、期間(3年間、5年間、6年ごとなど)など色々ありますよね。

こういう場合は、テキストの表紙の裏側に書き出したり、大きめの付箋に書き出したりして、一覧で覚えるようにしました。

ちなみに、このように別途書き出した場合も、元々のテキストの該当箇所を思い浮かべながら覚えるようにしていました。

特に暗記が必要な知識はスキマ時間に暗唱する

特に暗記が必要な知識は、スキマ時間に頭の中で再生することで記憶に定着させます。

その日(又は、その数日間)に勉強したなかで、特に暗記が必要な事項を、移動中や入浴中、寝る前などのスキマ時間に、ひととおり思い浮かべるんです。

覚えにくいポイントを、テキストに書いてある場所を思い浮かべながら、すべて頭の中で再生します。

例えば、労基なら、労働条件の明示事項は、、44時間特例の対象事業は、、割増賃金から除外される賃金は、、年少者の適用除外は、、など山ほどありますよね。

これはそもそも、勉強中に頭の中で再生できる状態にまで覚えておく必要があります。その覚えた内容を、あとで時間が経ってから改めて再生する。というのを繰り返すことで、確実な記憶にしていきます。

暗記用の小さなメモを作ったり、壁に貼ったり、スマホに入れておいたりしてもいいですね。

テキストを確認した箇所に線を引く

問題を解くためにテキストを読む際や、曖昧な知識を確認するためにテキストを読み返した際は、そのポイントとなるキーワードに鉛筆やマーカーなどで線を引くようにします。

私は、以前は(宅建や行政書士など)、マーカーで線を引いていましたが、最近は(司法書士やFP、社労士)、鉛筆(シャープペン)だけで線を引くようになりました。(※消せる赤シャープペンも時々使います。)

マーカーで線を引くと、引き間違いや引き過ぎなどの修正がしにくいことや、強弱の変化を付けにくいのが理由です。

マーカーで色分けすれば、意味合いに変化を持たせることもできますが、私はシャープペンで、下線のみ、四角く囲む、丸く囲むなど変化をつけています。

また、何度読んでも記憶に残っていないところは、そこを確認するたびにシャープペンで何重にも線を引いたり、グリグリ囲ったりしながら頭に叩き込むことができるので、私は鉛筆(シャープペン)で線を引く方が好きです。

線を引く箇所(文字列)は、できるだけ最小限にするように注意してください。ひとつの文章にまるまる線を引いたりしてはいけません。

例えば、私なら、以下のような線の引き方をします。そして、線を引いたキーワードだけを暗記します。

線の引き方の例

例えば、以下のような文章があった場合、重要な部分に下線を引き、さらに重要なキーワードを四角く囲む、というような線の引き方です。

(例)健康保険に継続して2ヶ月以上加入している者が、退職日の翌日から20日以内に申請した場合は、退職後も2年間、退職前の健康保険に加入することができる。

この場合、暗記事項としては、「2ヶ月以上加入、20日以内に申請、2年間加入できる」となります。

なお、テキストを読んだ際に、理解が難しかった内容や別途調べた内容は、次に読んだ際に同じことを繰り返さないように、自分なりに理解した過程や記憶した過程をわかりやすくメモ書きしておくといいですね。

こうしておけば、2周目以降は、テキストを見るだけで全て理解できるようになります。

社労士試験合格までの1年の勉強スケジュール

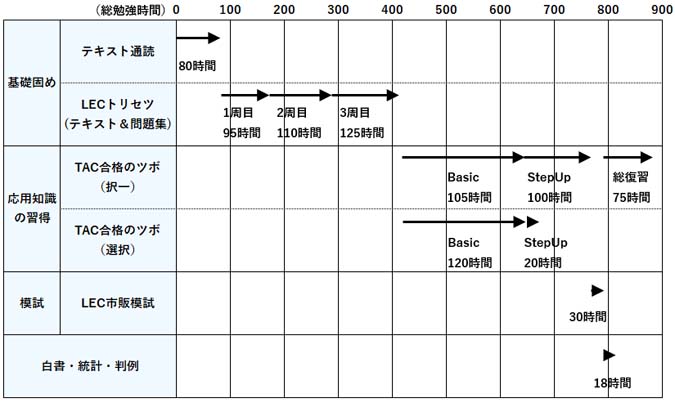

次は、私が社労士試験に合格するまでの具体的な勉強時間と勉強スケジュールを紹介したいと思います。

私が、社労士試験に合格するまでの勉強時間は、合計880時間(1年間)でした。

| 勉強区分 | 勉強内容 | 勉強時間 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 基礎固め | テキスト通読 (過去にみんほし・ユーキャン・秋保本を読んだ合計) |

80時間 | 412時間 |

| トリセツ1周目 | 95時間 | ||

| トリセツ2周目 | 110時間 | ||

| トリセツ3周目 (&科目ごとに復習・再復習) |

125時間 | ||

| お試しでLEC模試(25問だけ) | 2時間 | ||

| 応用知識の習得 | ツボ択一(Basic)1周目 (&科目ごとに復習・再復習) |

105時間 | 345時間 |

| ツボ選択(Basic)1周目 (&科目ごとに復習・再復習) |

120時間 | ||

| ツボ択一(StepUp)1周目 (&科目ごとに復習・再復習) |

100時間 | ||

| ツボ選択(StepUp)1周目 (&科目ごとに復習・再復習) |

20時間 | ||

| 模試で実力チェック | LEC模試(第1回・第2回) | 30時間 | 30時間 |

| 白書統計・判例対策&総復習 | 無敵の社労士(統計) | 10時間 | 93時間 |

| 無敵の社労士(判例)TAC模試(判例)LEC模試(判例) | 8時間 | ||

| ツボ択一(全体)付箋問題復習 | 25時間 | ||

| ツボ択一(全体)チェック問題復習 | 40時間 | ||

| ツボ択一(全体)ノーチェック問題復習 | 10時間 | ||

| 合計 | 880時間 | ||

基礎固めに412時間

※ 2025年度向けの勉強を開始する前の2022年度・2023年度に、みんほし、ユーキャン、秋保本などのテキストを通読した時間として、80時間があります。

まずは、基礎固めのため、LECトリセツのテキスト&問題集を1周回すのに95時間かかり、2周目はもっと早く回せるかと思いきや、逆にペースダウンして110時間かかりました。

なぜかというと、1周回したことで、関連知識に気づくようになったからです。関連知識を整理してテキストにメモ書きしながら記憶していくので、なかなか勉強が進みません。

問題集は、1時間で6ページぐらいのペースでした。つまり、1時間で解ける問題は10肢ぐらいです。

1肢解くごとに、テキストを読む、比較整理する、記憶する、を徹底しますので、これはおそらく、一般的な受験生に比べると、恐ろしく遅いペースだと思います。

しかし、この勉強法で、880時間の勉強時間で一発合格できたわけですから、私にとっては、この勉強法に間違いはないと思っています。

トリセツ3周目(&科目ごとに復習)で125時間かかり、その後のお試しのLEC市販模試2時間を含めると、基礎固めの勉強時間は、合計412時間でした。

応用知識の習得に345時間

次に、TAC合格のツボを解いて、枝葉の知識(応用・発展知識)をつけ足していきました。

択一式を解き終わるのにBasic105時間+StepUp100時間で205時間、選択式を解き終わるのにBasic120時間+StepUp20時間で140時間でした。

択一式は1600肢収録されていますので、1600肢÷205時間=7.8肢です。これには復習も含んでいますので、やはり1時間10肢ぐらいのペースだったと思います。

ということで、合格のツボを使った応用知識の習得にかかった勉強時間は、合計345時間でした。

結果的に、基礎固めと応用知識の習得は、ほぼ同じぐらいの勉強時間になりました。

模試で実力チェックに30時間

次に、実力チェックのため、LECの予想模試(第1回・第2回)を解きました。

択一式を解く時間配分は要注意

社労士の択一式試験は、時間的にかなり厳しいので、制限時間内で解けるよう時間を計って解きました。

70問出題されるので、単純計算で1問3分です。各問題に5肢あるわけですから、1肢あたり36秒しかありません。

択一式は、よほど注意しないと制限時間内に解けませんので、時間配分に注意が必要です。

模試の復習には時間をかけ過ぎないこと

LECの模試にかけた時間は、[(選択80分+択一210分)=4時間50分]×2回分=9時間40分

この復習にかけた時間は20時間でした。つまり、解いた時間のちょうど2倍ぐらいですね。

模試の復習には、できるだけ時間をかけないように注意しました。

重要でない問題は思い切って無視する必要があります。その判断は、解説に、テキストの参照ページが載っているかどうかで判断しました。

※ LECの予想模試は出る順テキストに対応しています。出る順テキストは最大級に細かい知識が載っているテキストなので、判断基準としては、ゆる過ぎたかもしれません。

模試の回数は増やし過ぎないこと

模試を解く回数(受験回数)を増やすのは、あまりおすすめではありません。

模試は、新しい知識を取り入れる場ではなく、勉強の仕上がり具合を確認し、自分の苦手分野・知識を見つける場です。また、本試験の時間配分などをシミュレーションする場でもあります。

この目的が達成できる範囲で、模試の受験回数はできるだけ絞り(2~4回がおすすめ)、それまでに取り組んできたテキスト・問題集の知識を完璧に仕上げることを優先すべきだと思います。

ということで、模試で実力チェックは、合計30時間でした。

白書統計・判例対策&総復習に93時間

最後に、白書統計・判例対策とTAC合格のツボ択一式の総復習を、並行して進めました。

無敵の社労士の統計を2周読んで覚えるのに10時間、無敵の社労士・TAC模試・LEC模試の判例を2周読んで覚えるのに8時間。

正直、統計はいくら勉強しても水物だと思ったので時間はかけず、最低限の重要数字だけ覚えるようにしました。

どちらかと言えば、判例対策の方が重要だと思います。

この白書統計・判例対策と並行して、ツボ択一の総復習を、付箋問題(復習でわからなかった問題)・チェック問題(1周目でわからなかった問題)・ノーチェック問題の3段階に分けて、それぞれ25時間・40時間・10時間で、合計75時間。

白書統計・判例対策&総復習で合計93時間でした。

以上で、トータル勉強時間880時間で合格できました。

勉強時間の記録・集計方法

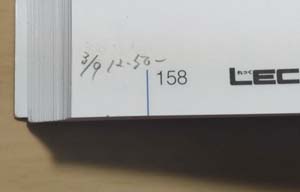

ちなみに、私がどうやって勉強時間を記録・集計しているかというと、下記の写真のように、問題集の左ページに勉強開始時刻をメモ書きし、右ページに勉強終了時までの時間数をメモ書きする形で記録しています。

私の場合、問題集を基準に勉強していますので、この方法で原則すべて記録できます。(白書統計・判例を除く)

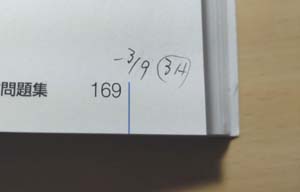

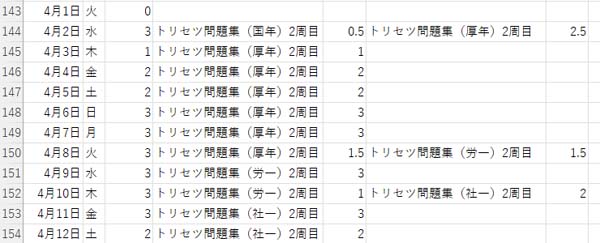

あとは、1科目が終わったぐらいのタイミングで、下記の写真のようにエクセルに入力して集計しています。

社労士の勉強法まとめ

以上、独学で社労士に合格するためのおすすめ勉強法について紹介してきました。

最後に、ここまでの内容をまとめておきます。

- 基礎固め

- LEC『社労士 合格のトリセツ』(テキスト・問題集)×3周

- 応用知識の習得

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)×1周

※辞書として、みんほし・ユーキャンも使用

※トリセツテキストに載っていない知識は、すべてトリセツテキストに書き込む

※この1周でテキスト8周に相当

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)×1周

- 模試で実力チェック

- LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』(第1回・第2回)×1周

- 白書統計・判例対策&総復習

- TAC『無敵の社労士(3) 完全無欠の直前対策』(白書統計部分・判例部分)×2周

- LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』の巻頭特集(判例部分)×2周

- TAC『みんなが欲しかった!社労士の直前予想模試』の巻頭特集(判例部分)×2周

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式のみ)×1周

- テキストを記憶するために問題集を解く

- 知識はすべてテキスト1冊に集約する

- 関連知識を比較しながら覚える

- 特に暗記が必要な知識はスキマ時間に暗唱する

- テキストの確認した箇所に線を引く

以上、社労士試験の独学におすすめの勉強法でした。

この中で、もし参考にできる部分があれば、参考にしていただければ幸いです。

さらなる効率的な勉強法とテキストの提案

上記が実際に私が社労士試験に合格した際の勉強法ですが、情報を絞ったテキスト(LECトリセツ)をメインに使うため、テキストへの書き込みが大変というデメリットがあります。

これを解決する一つの方法は、ユーキャンのテキストを使う方法です。ただし、ユーキャンでもまだ情報量は最大級ではありません。

私は社労士試験に合格後、様々なテキストを読み漁った結果、情報量が最大級のテキストをうまく使いこなす勉強法を思いつきました。

その勉強法は、こうです。

- 薄っぺらい入門書を読む ⇒(LEC)ゼロからスタート!社労士1冊目の教科書

- 基礎固め用の基本問題集を解く ⇒(LEC)社労士 合格のトリセツ 基本問題集

※詳しいテキストをメインテキストにする ⇒(LEC)出る順社労士 必修基本書 - 応用・発展知識習得用の問題集を解く ⇒(TAC)社労士 合格のツボ

- 以降(模試・白書統計)は当初の勉強法と同じ

こうすることで、書き込みの負担がなくなります。

そもそも私が情報を絞ったテキストを使ったのは、最初に基礎固めをしたいからです。そのあと詳しいテキストに乗り換えると記憶のやり直しになるため、書き込みする方法を採ったんです。

しかし、新たな勉強法なら、最初の入門書はサラッと読むだけなので、記憶のやり直しにはなりません。

その後、基礎固め用の基本問題集を解きながら、詳しいテキストの該当箇所だけ読むわけですから、情報に溺れることなく、基礎知識だけを選別して学ぶことができます。

そして、応用・発展知識習得用の問題集を解く際には、同じテキストを使って、応用発展知識の箇所を読めばいいわけですよね。

こうすることで、これまで同様、1冊のテキストに情報を一元化することも可能です。

ただし、この勉強法で合格したわけではありませんので、おすすめすることはできませんが、ひとつの勉強法として参考にしていただければと思います。

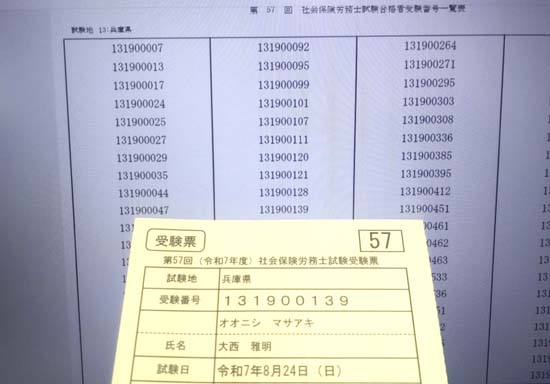

社労士試験の独学による受験結果

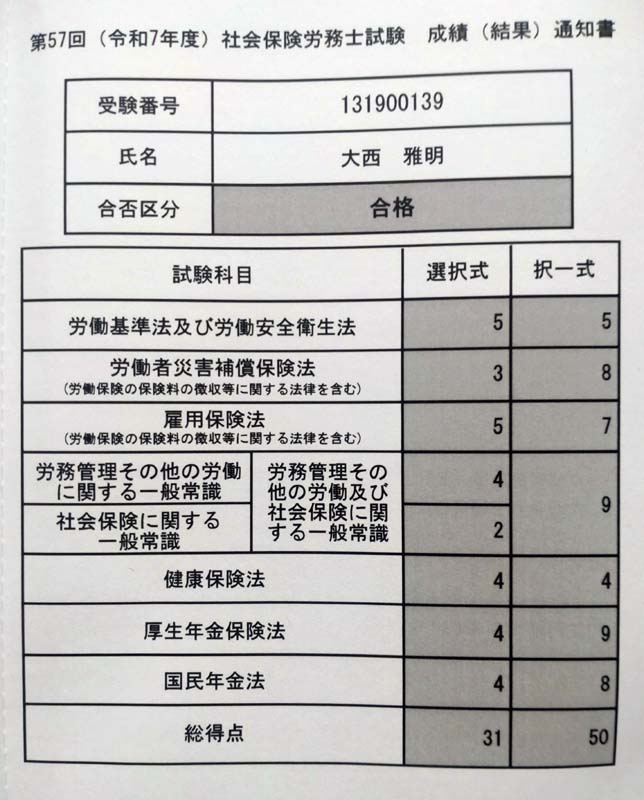

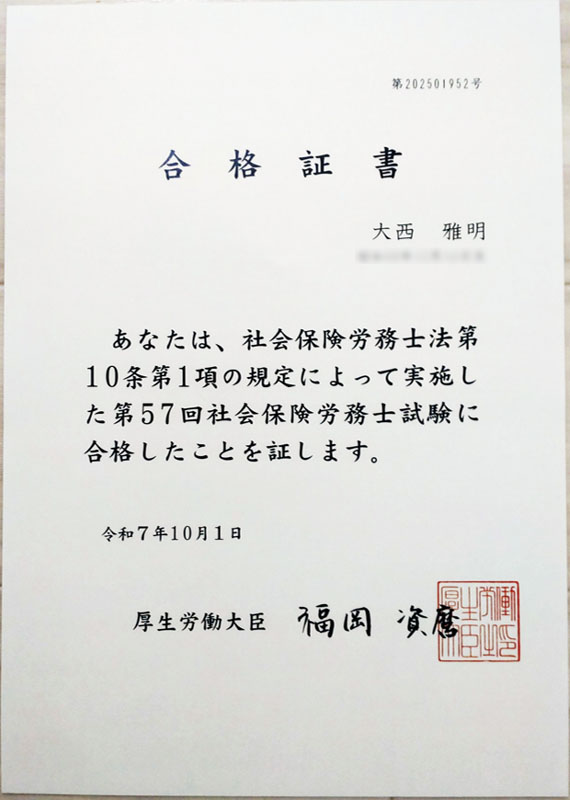

【試験結果】令和7年度(2025年度) 合格

【成績】選択式 31点、択一式50点

社会保険労務士試験 合格発表

社会保険労務士試験 成績通知書

社会保険労務士試験 合格証書

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、さらなる短期合格を目指したい方には通信講座もおすすめです。

下記の記事では、社労士のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式で紹介しています。費用の安さや合格率の高さなど項目別のおすすめ講座も紹介していますので、参考にしてください。