社労士の試験日【2026年度】申し込みから受験資格・試験内容まで解説

更新日:2026年1月5日

社労士試験の受験を考えている方は、試験はいつ実施されるの?誰でも受験できるの?どうやって申し込むの?どんな試験科目が出題されるの?など気になっているのではないでしょうか。

そこで、社労士試験の試験日から申し込み方法、受験資格・試験内容まで紹介しますので、これから社労士試験を受験される方は、ぜひ参考にしてください。

|

【執筆者】 |

執筆者紹介 |

社労士の試験日【2026年度】

それでは、社労士試験の試験日から解説していきます。

試験日は年1回・8月の第4日曜日

社労士試験は、年に1回だけ、8月の第4日曜日に実施されます。

チャンスは年に1度しかありませんので、十分な準備をして試験に臨む必要がありますね。

詳細については、社労士試験を実施する全国社会保険労務士会連合会の「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」のホームページでご確認ください。

2026年度の試験日は8月23日(日) ※予想

社労士試験が、例年どおり8月の第4日曜日に実施されると仮定すると、2026年度の社労士試験日は、令和8年8月23日(日)と予想されます。

- 【試験日(予想)】令和8年8月23日(日)

申し込み日程【2025年度】

※ 下記は2025年度の試験日程です。2026年度の日程が公表され次第、更新します。

2025年度(令和7年度)の社労士試験の申し込み・試験日・合格発表などの試験日程は、下記のとおりです。

| 試験の公示 | 令和7年4月11日(金) |

|---|---|

| 申込期間 | <インターネット申込み> 令和7年4月14日(月)10:00~5月31日(土)23:59 ⇒ 社会保険労務士試験オフィシャルサイト <郵送申込み> 令和7年4月14日(月)~5月31日(土)※消印有効 |

| 受験票の郵送 | 令和7年8月上旬 |

| 試験日 | 令和7年8月24日(日) |

| 試験時間 | 選択式 10:30~11:50(80分) 択一式 13:20~16:50(210分) |

| 合格発表 | 令和7年10月1日(水)9:30頃 |

| 受験料 | 15,000円+払込手数料 <払込手数料> ・インターネット申込:418円 ・郵送申込:203円 ※別途、郵送料金もかかります。 |

| 受験資格 | 学歴・実務経験・試験合格いずれかの受験資格が必要 ※詳細は、後述の社労士試験の受験資格参照 |

| 試験会場 | 全国19地域: 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県 |

以下では、社労士試験に合格するまでのスケジュールについて、詳しく解説します。

- 試験の公示

- 試験の申し込み

- 受験票の発送(試験会場の確認)

- 試験当日

- 合格発表

1.試験の公示

社労士試験の日程などは、例年4月上旬に公示されます。

2025年度は4月11日(金)に公示されました。試験日や申込期間のほか、試験会場や願書の提出方法など、試験についての詳細情報が発表されます。

試験会場

社労士試験は、以下の全国19地域の試験会場で実施されます。

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県

具体的な試験会場は事前に公表されないため、試験を申し込む際は地域を選択できるだけで、試験会場を選ぶことはできません。

2.試験の申し込み

社労士試験の申し込みは、例年4月中旬から開始されます。

2025年度は、4月14日(月)が申し込みの開始日です。

社労士試験の申し込み方法は、「インターネット」又は「郵送」のいずれかが選べます。

インターネットから申し込む方が圧倒的に簡単ですので、インターネット申込みをおすすめします。

インターネットの申込方法

- 顔写真、受験資格証明書など必要書類の画像データを準備する。

- 申込専用サイトから「マイページ」を作成する。

- 「マイページ」にログインし、必要事項を入力し、顔写真(JPG)・受験資格証明書(PDF、JPG)などの画像データをアップロードする。

- 「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM(Pay-easy)」で受験手数料(15,000円)を支払う。

郵送の申込方法

- 「受験案内・申込書(願書)」を「全国社会保険労務士会連合会 試験センター」に郵送で請求する。

※窓口等で入手することはできないため、必ず郵送請求が必要です。 - 顔写真、受験資格証明書など必要書類を用意し、「受験申込書」に必要事項を記入する。

- 「受験手数料(15,000円)」を所定の用紙により郵便局・ゆうちょ銀行の貯金窓口で払い込む (ATMの使用不可)。

- 「顔写真」を貼った「受験申込書」と「振替払込受付証明書(お客さま用)」、「受験資格証明書」を「簡易書留郵便」で郵送する。

※免除申請や特別措置申請をする場合は、その書類も提出する。

3.受験票の郵送(試験会場の確認)

社労士試験に申し込むと、8月上旬に受験票が郵送されます。

受験票には自分の受験番号や試験会場などが記載されています。

この受験票により、具体的な試験会場が通知されますので、試験当日までに試験会場までの経路や時間など、しっかりと確認しておくようにしましょう。

4.試験当日

毎年8月の第4日曜日に試験がありますので、社労士試験を受験予定の方は、必ず予定を空けておきましょう。

2025年度の試験日は、8月24日(日)です。試験は、午前10時30分から開始されますが、試験開始前に注意事項など試験の説明がありますので、午前10時までに着席しておかないといけません。

当日は、お昼をまたいで試験が実施されます。周辺の飲食店は混雑が予想されますので、余計な心配をしなくて済むよう、昼食を用意しておくのがおすすめです。

私は、事前にコンビニでおにぎりを買って、試験会場の自席で昼食をとりました。

5.合格発表

令和7年度の社労士試験の合格発表は、令和7年10月1日(水)です。

【10月1日(水)】

・社会保険労務士試験オフィシャルサイトに合格者の受験番号を掲載(例年 午前9時30分頃)

・厚生労働省ホームページに合格者の受験番号を掲載(例年 午前10時頃 ※令和7年度は9時35分頃には出ていました。この時はオフィシャルサイトはアクセスが集中して接続できませんでしたが、厚労省はすぐにアクセスできました。ただし、年度によって公開時間は変動する可能性があります。)

【10月14日(火)】

・合格証書を簡易書留郵便で発送

・成績(結果)通知書を普通郵便で発送

【10月下旬】

・官報に合格者の受験番号を公告

- 社労士当日に実施される解答速報はこちら⇒ 社労士試験の解答速報まとめ

※ 解答速報で自己採点すれば、合格発表まで待たなくても、ある程度の結果が判断できます。

社労士試験の受験資格

社労士試験には受験資格が細かく定められており、大きく分けて「学歴」、「実務経験」、「試験合格」の3つ受験資格があります。

以下、代表的なものを抜粋して記載しますので、詳しくは、社会保険労務士試験オフィシャルサイト「受験資格について」をご確認ください。

このいずれか一つに該当すれば、社労士試験を受験することができます。ちなみに私は、「行政書士試験合格」の要件で受験しました。

学歴要件

- 大学、短期大学、高等専門学校を卒業した方

- 大学で62単位以上の卒業要件単位を修得した方

- etc.

実務経験要件

- 国家公務員又は地方公務員として行政事務に3年以上従事した方

- 社会保険労務士又は弁護士の業務の補助の事務に3年以上従事した方

- etc.

試験合格要件

- 司法試験予備試験又は旧司法試験第1次試験に合格した方

- 行政書士試験に合格した方

- 公認会計士、税理士、司法書士など厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した方

- etc.

社労士試験の試験内容

次は、社労士試験の試験科目・出題数・出題形式・配点・合格基準点・科目免除などの試験内容について、解説します。

試験科目・出題数

社労士試験の試験科目と科目ごとの出題数は、下表のとおりです。

| 試験科目 | 選択式 10:30~11:50(80分) |

択一式 13:20~16:50(210分) |

|---|---|---|

| 労働基準法・労働安全衛生法 | 1問 | 10問 (うち3問が労働安全衛生法) |

| 労働者災害補償保険法 (労働保険徴収法を含む) |

1問 (労働保険徴収法の出題なし) |

10問 (うち3問が労働保険徴収法) |

| 雇用保険法 (労働保険徴収法を含む) |

1問 (労働保険徴収法の出題なし) |

10問 (うち3問が労働保険徴収法) |

| 労働に関する一般常識 | 1問 | 10問 |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問 | |

| 健康保険法 | 1問 | 10問 |

| 厚生年金保険法 | 1問 | 10問 |

| 国民年金法 | 1問 | 10問 |

| 合計 | 8問 | 70問 |

試験範囲としては八つの法律と、二つの一般常識がありますが、上記のとおり、選択式では8科目(各1問×8科目)、択一式では7科目(各10問×7科目)に区分されます。

出題形式

社労士試験は、選択式が8問、択一式が70問が出題される筆記試験(全てマークシート方式)です。

選択式というのは、問題文が穴埋めになっていて(1問につき5つの空欄)、与えられた選択肢の中から、その穴を埋める適切な語句を選ぶ出題形式です。

A~Eの空欄に当てはまる語句を、選択肢①~⑳の中から選ぶ形式と、A~Eの空欄ごとに4つ語句(①~④、⑤~⑧、、、)の中から選ぶ形式とがあります。

択一式というのは、五肢択一式です。5つの選択肢の中から、正しいもの(又は誤っているもの)を選ぶ出題形式です。

単純に、正しいもの(又は誤っているもの)をA~Eの選択肢から選ぶ単純正誤問題のほか、正しいもの(又は誤っているもの)がいくつあるかA(一つ)~E(五つ)から選ぶ個数問題、正しいもの(又は誤っているもの)の組合せをA(アとイ)など~E(エとオ)などから選ぶ組合せ問題もあります。

科目ごとの配点

社労士試験の配点は、下表のようになっています。

| 試験科目 | 選択式 10:30~11:50(80分) |

択一式 13:20~16:50(210分) |

|---|---|---|

| 労働基準法・労働安全衛生法 | 5点(1空欄1点×5個) | 10点(1問1点×10問) |

| 労働者災害補償保険法 (労働保険徴収法を含む) |

5点(1空欄1点×5個) | 10点(1問1点×10問) |

| 雇用保険法 (労働保険徴収法を含む) |

5点(1空欄1点×5個) | 10点(1問1点×10問) |

| 労働に関する一般常識 | 5点(1空欄1点×5個) | 10点(1問1点×10問) |

| 社会保険に関する一般常識 | 5点(1空欄1点×5個) | |

| 健康保険法 | 5点(1空欄1点×5個) | 10点(1問1点×10問) |

| 厚生年金保険法 | 5点(1空欄1点×5個) | 10点(1問1点×10問) |

| 国民年金法 | 5点(1空欄1点×5個) | 10点(1問1点×10問) |

| 合計 | 40点 | 70点 |

選択式8科目の各科目5点ずつで合計40点、択一式7科目の各科目10点ずつで合計70点です。

合格基準点

社労士試験の合格基準点は、平成12年度以降、原則として下記のとおり設定されています。

| 試験区分 | (原則)合格基準点 | |

|---|---|---|

| 選択式 | 総得点 | 40点中28点以上 (7割の正解) |

| 各科目 | 5点中3点以上 | |

| 択一式 | 総得点 | 70点中49点以上 (7割の正解) |

| 各科目 | 10点中4点以上 | |

つまり、総得点だけでなく、すべての科目(選択式8科目+択一式7科目=15科目)ごとに基準点(足切り点)が設定されているということです。

いくら総得点が高くても、15科目中どれか1科目でも基準点に満たなかった場合は、それだけで不合格になってしまいます。

これは厳しいですよね、、ここまで細かく基準点が設定されている試験は、なかなか他にないんじゃないでしょうか。。

なお、実際には、その年の難易度に応じて合格基準点は補正されます。仕組みや合格点の推移など詳細については下記の関連記事で解説していますので、そちらをご参照ください。

また、例年、本試験実施から合格発表までの期間は、合格基準点が何点になるのか、その話題で持ちきりになります。下記の関連記事で、各予備校・講師による合格ライン予想の情報をまとめていますので、興味のある方は、そちらもご覧ください。

試験科目の一部免除

社労士試験では、試験科目に関する実務経験等を有する場合、試験科目の一部免除を受けられる制度が用意されています。

下記は、免除資格の代表的なものですが、この他にも多くの免除資格がありますので、詳しくは社会保険労務士試験オフィシャルサイト「試験科目の免除」をご確認ください。

- 国家公務員・地方公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に10年以上従事した方

- 社会保険労務士の補助者として労働社会保険法令事務に15年以上従事し、全国社会保険労務士会連合会の免除指定講習を修了した方

- etc.

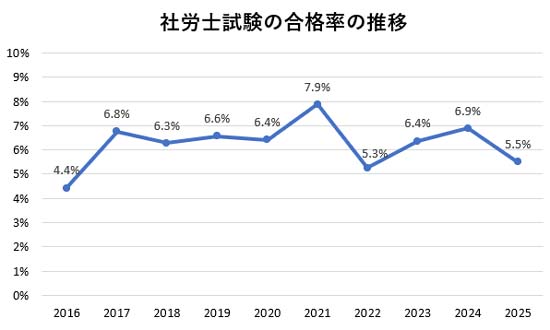

社労士試験の合格率・受験者数などの統計データ

社労士試験の合格率・受験者数などの統計データは、下表のとおりです。

受験者数は、緩やかに減少傾向にありましたが、令和2年を底に上昇に転じ、この4年間は増加傾向にあります。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成27年 (2015年) |

40,712 | 1,051 | 2.6% |

| 平成28年 (2016年) |

39,972 | 1,770 | 4.4% |

| 平成29年 (2017年) |

38,685 | 2,613 | 6.8% |

| 平成30年 (2018年) |

38,427 | 2,413 | 6.3% |

| 令和1年 (2019年) |

38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 令和2年 (2020年) |

34,845 | 2,237 | 6.4% |

| 令和3年 (2021年) |

37,306 | 2,937 | 7.9% |

| 令和4年 (2022年) |

40,633 | 2,134 | 5.3% |

| 令和5年 (2023年) |

42,741 | 2,720 | 6.4% |

| 令和6年 (2024年) |

43,174 | 2,974 | 6.9% |

| 令和7年 (2025年) |

43,421 | 2,376 | 5.5% |

合格率は、おおむね6%程度で推移しており、かなりの難関資格です。

直近の2025年度試験で見ると、受験者数 43,421人のうち2,376人が合格し、合格率は5.5%となりました。

社労士試験の難易度については下記の記事で詳しく解説していますので、そちらも合わせてご覧ください。

社労士試験は独学でも合格できる?

社労士試験は、独学でも合格できるのでしょうか?また、合格するためには、どんな勉強方法で、どれぐらいの勉強時間、勉強すればいいのでしょうか。

独学おすすめ勉強法・テキスト

社労士試験は、合格率わずか6%の難関資格ですが、独学での合格も不可能ではありません。

実際に独学で合格した私の勉強方法・テキストのポイントをまとめると以下のようになります。

- 基礎固め

- LEC『社労士 合格のトリセツ』(テキスト・問題集)×3周

- 応用知識の習得

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)×1周

※辞書として、みんほし・ユーキャンも使用

※トリセツテキストに載っていない知識は、すべてトリセツテキストに書き込む

※この1周でテキスト8周に相当

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式・選択式)×1周

- 模試で実力チェック

- LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』(第1回・第2回)×1周

- 白書統計・判例対策&総復習

- TAC『無敵の社労士(3) 完全無欠の直前対策』(白書統計部分・判例部分)×2周

- LEC『出る順社労士 当たる!直前予想模試』の巻頭特集(判例部分)×2周

- TAC『みんなが欲しかった!社労士の直前予想模試』の巻頭特集(判例部分)×2周

- TAC『社労士 合格のツボ』(択一式のみ)×1周

この勉強方法やおすすめテキストの詳細については、下記の関連記事で紹介していますので、そちらをご参照ください。

勉強時間は1,000時間が目安

社労士試験に合格するためには、一般的に1.000時間の勉強時間が必要と言われています。

仮に、1日3時間の勉強をするなら、約1年の学習期間になります。

私自身は、1日平均2.5時間、約1年(880時間)で合格できました。

独学が不安な方は通信講座もおすすめ

なお、独学が不安な方や、短期合格を目指したい方には通信講座もおすすめです。

下記の記事では、社労士のおすすめ通信講座を徹底的に比較してランキング形式で紹介しています。費用の安さや合格率の高さなど項目別のおすすめ通信講座も紹介していますので、参考にしてください。

社会保険労務士試験の実施機関/公式サイト

社労士試験は、社会保険労務士法の規定により、厚生労働大臣から委託を受けた「全国社会保険労務士会連合会」が実施しています。

〒103-8347

東京都中央区日本橋本石町 3-2-12

社会保険労務士会館 5階 全国社会保険労務士会連合会 試験センター

TEL:03-6225-4880

受付時間:9:30~17:30(平日)

※試験日前日は、10:00~16:00 通話可(繋がりにくい場合があります)